一汽、天津汽車工業集團重組儀式

2012年一季度的汽車市場表現,不僅強有力地證明了中國汽車市場已經完全進入調整期,而且還預示著這種調整將會持續一段時間。“兼并”、“重組”之聲再次響起。但從以往重組案例來看,成功者實屬少數。經驗欠缺之外,能力不足也是主要原因。

文/吳玉峰

時間還是要追溯到2009年。那一年年初,“兼并”、“重組”之聲在業界最為熱烈。客觀上是因為金融危機波及中國,自2008年下半年開始,汽車市場極為不景氣。而主觀原因是政府出臺的《汽車產業振興規劃》,明確提出了“四大”、“四小”,并且將會圍繞著“四大”、“四小”推進汽車行業的兼并重組。當時,幾乎所有的汽車企業都傳出了“兼并”、“重組”的消息。但最終,只成功兩例:2009年8月,廣汽入主長豐;2009年11月,長安重組哈飛、昌河。

“昌河風波”:長安整合矛盾重重

2012年春節前夕,昌河汽車數千名職工舉行了一場聲勢浩大的罷工運動。1月14日起,昌河汽車全線停產。罷工造成市內交通擁堵,工人們打出“長安沒信用,不要長安要中航”的橫幅。隨后部分工人進入辦公樓與公司領導及市政府領導交涉。據了解,交涉過程極其火爆。昌河汽車總經理李黎失態之下喊出“你們不整死我,我就整死你們昌河”話語。隨后遭到憤怒員工三次暴打,在武警人員的拼命搶救下,才保住了性命。

1月16日,中國長安與景德鎮市政府聯合發表聲明,承諾維持昌河汽車公司目前格局和發展現狀不變,關系到昌河汽車公司發展的重大事項,中國長安集團將征求江西省委、省政府和景德鎮市委、市政府的意見,在通過職工代表大會后才正式作出決策。

2月2日,中國長安公開表態,加大對昌河汽車的投入,新總經理由昌河內部產生、維持現有格局不變等。

2月29日,中國長安在昌河汽車宣布了昌河汽車的人事任免,推薦童政榮擔任總經理。童政榮之前擔任昌河汽車副總經理、昌河鈴木公司黨委書記、總經理等職務。

至此,“昌河風波”告一段落……然而,還未到一個月,就再次曝出“掌摑門”事件,打人的是昌河汽車子公司合肥昌河總經理沈明均,而被掌摑的是昌河汽車總經理秘書。網友“南方小城的湖水”在微博上寫道,沈明均3月25日不僅打了昌河汽車總經理的秘書,還聲稱:“我是重慶有名的流氓,老子今天就打你了。”

實際,風波仍在延續。一位行業人士表示,新管理團隊的產生,是各方利益相互妥協和平衡的產物,只是將整合的矛盾延后了。長安集團下一步如何整合,還是一個未知數。

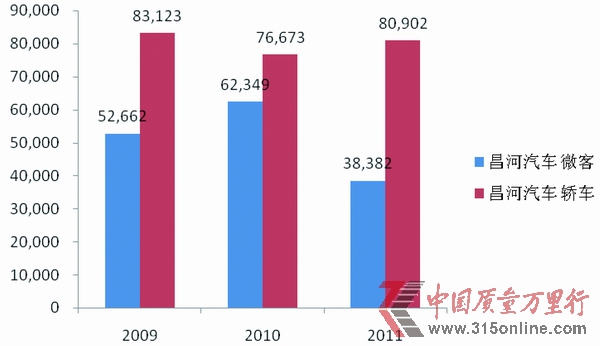

圖1:哈飛汽車2009—2011年市場銷量走勢

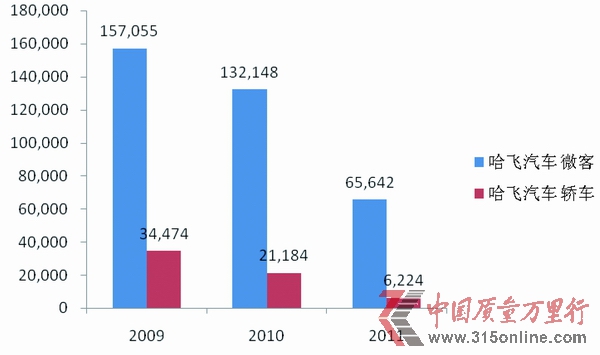

圖2:昌河汽車2009—2011年市場銷量走勢

長安重組哈飛、昌河已經失敗

此次“昌河風波”及后期的“掌摑門”事件,只是整合矛盾長期積累、最終集中爆發的表現。李黎和沈明均都是長安系人員,即長安派駐昌河的高層管理人員。兩個事件最直接暴露的是長安派駐的高層管理人員不僅未積極融入被重組企業,而是以一種“盛氣凌人”的姿態去支配被重組企業。

或許,兩個人的表現與長安集團的軍工企業背景有關。但這種“成王敗寇”的理念,不僅引起被重組企業從高層領導到基層員工的強烈抵觸,同時也讓當地政府極為反感。長安最終被迫采取的“昌河自治”方式,顯然不是向怒氣沖沖的基層員工妥協,而是向昌河系高層領導及當地政府妥協。

更主要的是,長安在整合昌河的過程中,不僅整合理念不正確,還犯了很多整合禁忌。包括短時間內更換被重組企業的高層、承諾不兌現、有意控制打壓被重組企業等。

而罷工的最直接原因,是以一種暗箱操作的方式去撤銷昌河汽車的生產資質,這無論如何都是讓人無法接受的。以至于國家發改委及江西省發改委都沒有支持長安的這一決策。

另外,哈飛、昌河被重組之后的業績也實在是難以恭維。圖1、圖2是哈飛、昌河自2009年以來的市場銷量數據:

與整合前相比,哈飛銷量下滑了近2/3,哈飛此前大力投入的轎車業務已經幾乎完全被廢掉。而昌河的表現相對來看,要好一些,但這主要得益于合資企業昌河鈴木的貢獻。

實際上,長安對哈飛的整合也是困難重重,只是內幕曝光不多而已。與李黎幾乎同時上任哈飛的吳雪松,也早已低調返回長安。

一般來說,汽車企業的整合,3年時間會有一個明顯的端倪。但從目前長安重組哈飛、昌河的現狀來看,毫無疑問是失敗的。經過不愉快的經歷之后,整合之路或許將更加艱難。#p#副標題#e#

廣汽入主長豐:戰略意義大于整合本身

2009年5月21日,廣汽集團與長豐集團達成的戰略重組協議,廣汽集團出資10億購買長豐集團持有的約1.5億股長豐汽車股份(占長豐汽車總股本的29%),成為第一大股東。之后,長豐汽車更名為廣汽長豐。時至今日,廣汽長豐運行時間也將近3年,但依然在低銷量上徘徊。

2009年,廣汽長豐SUV銷量首次突破3萬輛,同比增長12%;2010年,接近4萬輛,同比增幅超過30%;但2011年,又回到3萬輛的水平,同比下降超過20%。根據2011長豐汽車的3季報,虧損1.02億,較同期1.64億的虧損有一定減少。這些事實說明,廣汽入主長豐后,新公司廣汽長豐的銷量并沒有太大的改觀,同時,廣汽長豐也一直在虧錢。

由于長豐汽車的攤子并不大,汽車銷量長期在3萬輛以內徘徊。所以廣汽入主長豐事件只是在當時頗受關注,其重組后的報道,相對較少。但廣汽不可能允許旗下的企業長期虧損,廣汽長豐也面臨著較為嚴峻的生存問題。好在廣汽長豐在整合過程中,并未傳出類似“昌河風波”似的負面信息,整合相對進行得比較融洽。

但從廣汽集團的戰略意圖來講,毫無疑問是成功的。首先,廣汽通過入主長豐,獲得了湖南省政府的支持,并得到了長豐汽車的閑置產能,順利實現了廣汽菲亞特項目的誕生。其次,廣汽借助廣汽長豐實現了A股回歸,不但進一步理清了廣汽長豐的股權關系,同時也建立了有力的融資平臺。再次,廣汽為后期發展儲備了足夠的產能。另外,廣汽與三菱的對等合作,也被提上日程。

不得不說的“天一重組”

長安重組哈飛、昌河,是央企(兵裝集團和中航集團)內部的事兒,由高層領導拍板決定,不會考慮內部員工的意見,最主要的是體現政府推動兼并重組的決心。廣汽入主長豐,是兩個地方國有企業之間的博弈,雙方各取所需。雙方實現最終合作,與地方政府的支持密不可分。但早在2002年,作為央企的一汽與地方政府國有企業天汽的合作,更引人注目。

2002年6月14日,一汽集團總經理竺延風和天津汽車工業集團(下稱“天汽集團”)董事長張世堂在北京人民大會堂緊緊相擁,雙方簽訂了聯合重組協議書。從所能收集到的官方資料來看,天汽集團旗下的一些企業的股份都是無償劃撥給一汽集團的,包括50.98%的天津夏利的股份和75%的華利公司的股份。一汽集團承擔的則是天汽集團的債務,但最終如何處理了那些債務,不得而知。但毫無疑問的是,天津市政府在本次重組過程中,起到了關鍵作用,特別是在后來的債務問題處理上。

時至今日,我們必須要承認“天一重組”是成功的。一汽集團得到了天汽集團旗下天津夏利的經濟型轎車業務,而天汽集團也借此存活了下來。只不過,天汽集團已經很少被提及,連很多專業人士都不知道天汽集團還存在著。

但這次重組被認為是“最沒有技術含量”的重組。首先,“天一重組”的“拉郎配”味道極為濃厚,政府起到了至關重要的作用。其次,天津夏利也就是現在的天津一汽的繼續存活,不是因為該企業在重組之后在技術或者管理水平上取得了多少進步,而是因為卸去了包袱和市場需求大好。

重組之時,中國汽車市場正處于罕見的黃金增長時期。再次,重組之后,看不到一汽的投入,也看不到天津一汽的明顯進步。很長一段時間內,天津一汽都在使用豐田的進口發動機,銷售著逐漸老去的夏利2000系列。只不過在近幾年,夏利才開始發生著一些變化。若不是有一汽豐田項目的支持,天津一汽恐怕早早就會破產了。

而天汽集團的當家企業天津夏利毫無疑問是失敗的。與同時期剛剛進入汽車行業的吉利、奇瑞相比,當時天津夏利的年銷量在10萬輛以上,絕對是巨無霸級的汽車制造企業。而從造車經驗、造車實力等各種角度來看,天津夏利的增長潛力都要遠遠好于這些后輩們。但目前,奇瑞的銷量幾乎是天津一汽的三倍,而吉利的銷量也接近天津一汽的兩倍。差距更大的是,天津一汽仍是只有夏利,而吉利、奇瑞都有十幾款以上的車型,其研發能力已無法與后兩者相比。或許,這還真應了竺延風的那句話,“搞自主品牌,要耐得住寂寞”,天津一汽是最耐得住寂寞的。

另外,值得一提的是,“天一重組”的最大贏家或許應該是豐田。豐田借此實現了與一汽的全面合作,同時又增加了一個合資名額,為此后與廣汽合作奠定了基礎。

最成功的“上南合作”

在中國汽車制造史上,還是能找到比較成功的合作案例,這就是“上南合作”。2007年12月26日,上汽集團與躍進集團(南汽集團股東)在北京釣魚臺國賓館正式簽訂《合作協議》。根據《合作協議》,原南汽整車資產作為新南汽,成為上汽集團旗下上市公司上海汽車全資子公司,而原南汽零部件及其他資產則進入上汽與南汽母公司躍進集團組建的合資企業東華汽車。同時,南汽集團的母公司——躍進集團占有上汽集團5.5%的股份。這種相互持股的合作模式,讓雙方關系更加緊密,同時也貫徹了“全面合作,融為一家”理念。

2010年12月24日,“上南合作”3周年的前兩天,上汽集團董事長胡茂元和躍進集團董事長王浩良,在南京一同宣布上南全面合作、千日融合已經順利告一段落,在連續兩年分別減虧40%的基礎上實現扭虧為盈,員工沒有一個下崗。2010年,上汽集團產銷量超過350萬輛。其中,南汽集團2010年產銷整車近30萬輛,是上南合作前的三倍。

從目前來看,“上南合作”的成功幾乎是全面的。除了上面介紹的扭虧為盈、銷量翻番、員工沒有下崗等,還有重要的一點是名爵品牌銷量的上升。在上南合作之初,南汽集團耗巨資打造的自主品牌——名爵品牌的首款車型只是剛剛下線,后期銷量如何不得而知。2011年,名爵品牌銷量接近5萬輛,車型主要包括MG7、MG6、MG3等,發展已經初具規模。

談到上南合作的成功,上汽集團董事長胡茂元反復強調,上南合作不是簡單的規模疊加,更多的是要讓兩個企業發生化學反應,簡單說來就是如何讓上汽南汽“化組為融”。胡茂元給出的第一個答案是“文化融合”。文化融合的第一步,是讓南汽的員工增加身份認同。為此,上汽通過各種交流活動,大大增加了南汽員工的身份認同感。而在上南合作過程中出現的矛盾,上汽始終堅持4大“傾斜導向”,以南汽業務開展為優先。

實際上,“上南合作”的成功,與上汽重組經驗的積累有很大關系。而這一經驗的獲得,讓上汽付出了30億人民幣的昂貴學費。2004年10月,上汽以5億美元的價格收購了韓國雙龍汽車48.9%的股份,之后又陸續增持到51.3%,成為雙龍汽車的控股股東。金融危機時期,在裁員問題上不能與工會達成一致,雙龍汽車長期處于停產狀態。最終,雙龍汽車申請了破產保護。雙龍汽車被重組后,上汽集團的股份被稀釋,之后逐漸淡出雙龍。此次投資,使上汽損失至少30億人民幣。文化差異被認為是上汽重組雙龍失敗的最主要原因,而文化融合恰好是上南合作成功的最主要原因。顯然,前者為后者提供了寶貴的重組經驗。

重組成功的最關鍵因素是產品力

以央企或國有企業為主的汽車行業重組狀況,在近幾年也發生著變化,民營企業也開始嶄露頭角。最有名的莫過于吉利收購沃爾沃。從目前來看,沃爾沃運行還較為正常。畢竟時間較短,不好評價此次收購是否成功。但至少可以看出,吉利對沃爾沃的運營方式是正確的。吉利接手沃爾沃后,并未過多參與沃爾沃的運營。而從這種方式,多少能看出吉利明顯吸取了上汽重組雙龍的失敗經驗。另外的一起有民營企業參與的重組是廣汽收購吉奧。從目前來看,廣汽吉奧的運營狀況確實比較糟。廣汽雖然也是采取了“吉奧自治”的方式,不過多參與廣汽吉奧的經營,但效果并不理想。

通過對上面幾個典型的重組案例介紹,我們會發現,成功重組需要具備的最關鍵因素是能夠導入帶來效益的產品,即產品力。這個產品力所包含的產品,既包括重組企業導入的產品,也包括被重組企業自身已有的產品。

“天一重組”還算成功,是因為夏利在當時還是很有市場的,即夏利有一定產品力。同時,一汽豐田項目的誕生,更使天津一汽(擁有一汽豐田30%的股份)過上了高枕無憂的生活。“上南合作”的成功,上汽集團不僅將上海大眾的第四工廠放在了南汽集團廠區,同時也將能夠上量的A級車榮威350由南汽集團生產自主品牌的浦口基地來生產,其結果是2010年南汽集團成功扭虧。而昌河汽車合資品牌鈴木產品的存在,使被重組后的昌河的狀況要遠遠好于哈飛。同樣,吉利收購沃爾沃后,完全是依靠沃爾沃自身的產品力繼續運營。

相反,長安重組哈飛、昌河,沒有給兩個企業帶來任何產品力,因為長安的自主品牌仍沒有產品力,而長安有產品力的微客并不比哈飛、昌河的微客產品好多少。廣汽入主長豐,廣汽目前也沒有可以導入長豐的產品,只是依靠長豐原有的產品力艱難地維持著。廣汽吉奧更是如此,其產品力是最差的,所以目前狀況也是最糟的。

文化融合是重組持續成功的必備條件

如果重組企業不能將被重組企業絕大多數人換掉,那么還是首先要尊重被重組企業的文化,并積極推動文化融合。這一點,是上汽集團用30億人民幣換來的成功經驗。長安雖學習了,但沒學好,所以失敗了;吉利學習到了,而且運用得也不錯,所以吉利旗下的沃爾沃目前還不錯。

而企業的成功,短期內依靠的是產品力。長期來看,依靠的是文化融合及基于此而形成的持續的產品力。在沒有產品力支撐之時,文化融合更為重要。

優秀人才是加速整合、重組成功的催化劑

長安重組哈飛、昌河過程中,在缺少產品力、文化融合又不夠的情況下,派出的李黎、沈明均等更是敗筆,白白浪費了兩年多的整合時間不說,而且使整合進程變得異常艱難。如果沒有一個優秀的人才來收拾目前的局面,長安對昌河的整合將會無限期延擱。

目前,在國內車企的重組過程中,還很難找出優秀的整合人才。但在國際成功的重組案例中,還是有很多優秀人才值得推崇。卡洛斯·戈恩,使曾經瀕臨破產的日產重新煥發活力。而卡洛斯·戈恩如何能讓排外的日本人接受他的領導,更是一個神奇。另外,菲亞特CEO馬爾喬內也算一位。美國政府正是認可他的才能,所以力促申請破產保護的克萊斯勒與菲亞特組成聯盟。

未來重組更取決于有能力重組企業的意愿

目前,國內具有整車生產資質的企業有130多家,絕大多數企業都將面臨著被重組或最終破產的命運。這一點,所有企業都十分清楚。在盡力發展之余,也希望將來即使面臨重組時,能在談判桌上增加一定的籌碼。

相對于其產品、技術、營銷網絡等資源,產能是其最有力的籌碼。因為此前,發展比較好的企業都面臨著產能受限的問題。在國家不允許隨便新建工廠的前提下,一些車企的閑置產能則成了“香餑餑”。廣汽入主長豐,正是看重了長豐的產能。

但隨著汽車市場轉冷,產能的問題已不再是頭等大事。處于被重組地位的企業,失去了談判桌上最重要的籌碼。因此,今后汽車行業的重組,將更取決于有能力重組企業的意愿。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號