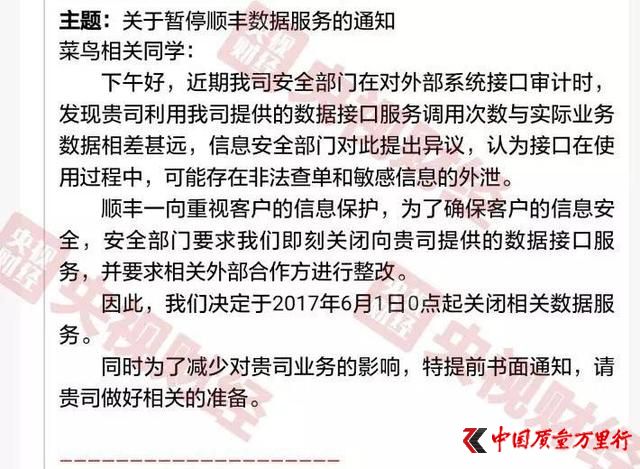

6月1日凌晨,順豐突然宣布關閉對菜鳥的數據接口。截至中午,順豐已經停止給所有淘寶平臺上的包裹回傳物流信息。而有意思的是,就在兩天前,包括順豐在內的15家郵政快遞企業才剛剛與菜鳥網絡簽署戰略合作協議,從合作到突然“翻臉”,順豐的動作讓人費解。

誰封殺誰并不重要!但關鍵不應該綁架消費者的利益

回顧事件發生的經過,雙方先后兩次發布聲明。但事實上,順豐的兩次聲明以及接受央視財經專訪的回應卻存在諸多前后矛盾之處,

在順豐的第一次回應中,順豐表示是菜鳥封殺了順豐。「豐巢快遞柜在2016年跟菜鳥開始合作,菜鳥提供消費者手機號信息給豐巢,豐巢反饋快遞出入柜等物流信息給菜鳥,但由于今年3、4月份豐巢拒絕提供快遞柜、取件碼信息給菜鳥,菜鳥以數據安全為由停止對豐巢的合作,并在6月1日0點下線豐巢接口信息。」

而在順豐公關總監陳歡接受央視財經記者獨家專訪時卻回應:「肯定不是突然做的決定,實際上是在昨天下午31號6點左右。我們先以郵件的方式正式通知對方。我們暫停數據接口,其實是出于信息安全的考慮。」但隨后,陳歡又表示,「確實是對方先切斷了我們這個。實際上這件事情整個起因導火索是因為對方先切斷了豐巢的信息接口,具體時間是在6月1號零點下線了豐巢信息接口,而我們暫停路由信息是在今天上午10點鐘。」

陳歡的言論和順豐的第一次回應很顯然出現了矛盾之處。一方面說先郵件通知菜鳥將暫停數據接口,另一方面又說是阿里先切斷了豐巢的信息接口。此外順豐還認為,菜鳥封殺順豐是因為阿里方面一直希望順豐從騰訊云切換至阿里云,這也是讓人疑慮的地方。

我們拋開誰封殺誰的這個爭議,這件事對廣大消費者來說無疑影響重大。雖然順豐在最新一次的聲明中表示,「用戶依然可以通過順豐或第三方信息查詢平臺查詢物流信息」,但這暫停數據接口仍然給消費者和商家帶來了重大損失。

要知道在順豐突然暫停數據接口后,淘寶上順豐包裹的物流詳情無法正常回傳,商家無法確定買家是否已經收貨,買家也不能跟蹤商品的實時信息。無論到底是誰封殺誰,順豐或許都應該優先照顧一下消費者的利益。例如在關閉數據接口之前,順豐完全可以優先告知消費者,以讓消費者作出選擇。這樣突然關閉物流數據,很大程度上有點綁架商家和消費者。

菜鳥和順豐撕逼背后,物流最后一公里的決勝之戰

最后一公里指的是商品從物流中心配送到分流中心后,從分流中心到達客戶手中的這段距離交最后一公里配送,是配送的最后一個環節。對整個物流環節來說,最后一公里可能距離并不長,但其卻占到了整個物流配送成本的30%以上,可見其重要性,這也是目前物流行業發展最大的瓶頸。

我們知道,電商的發展離不開基礎物流網絡的支持,也正是基于此,馬云聯手四通一達,天天以及順豐等快遞巨頭組建了菜鳥網絡,并開始對驛站進行布局,通過社會化協同,形成覆蓋全國主要城市的末端公共服務網絡。

菜鳥希望從阿里作為大型電商平臺擅長的大數據入手,充當整個物流網絡的“腦部”,推動數據協同下的高效運營和技術支撐下的流程再造,進行解決最后一公里配送問題。而順豐隨后也當仁不讓,并聯合申通、中通、韻達、普洛斯共同投資創建深圳市豐巢科技有限公司,通過運營“豐巢”智能快遞柜提供平臺化快遞收寄交互業務。

就此物流最后一公里的角逐中,豐巢和驛站成為了最有實力的一對競爭對手。豐巢背后最大股東是順豐,申通、中通與韻達這三家快遞業前五名的快遞公司也在豐巢中各自占股20%。而菜鳥網絡的驛站先期合作的伙伴是圓通與百世匯通,后兩者均是阿里巴巴投資的企業,與菜鳥網絡有“血緣關系”。至此四通一達正式被豐巢與驛站割裂成為兩大陣營,領銜者分別是菜鳥和順豐。

但隨后兩大平臺卻呈現出不同的發展路徑。作為“平臺”方,阿里始終需要依靠廣大的第三方物流服務商,通過協作的方式完成自己的物流大業。用菜鳥網絡總裁童文紅的話說,「有一點我們從一開始就是非常堅定的,我們不做快遞,不是搶物流公司的飯碗,菜鳥要做物流企業想做但自己做不了的事情。」

而順豐本身就是物流公司,建立豐巢的意圖也非常明顯,想直接通過快遞源掐住包裹的入口,進而慢慢控制快遞末端服務和數據。此外豐巢還允許未參與投資的快遞公司利用豐巢快遞柜提升末端服務效率,而參與投資的快遞公司卻承受持續的虧損。快遞公司扶持順豐掌控的豐巢,與快遞公司自己的發展本身是沖突的,這就決定了,其它股東不可能把末端戰略壓寶在豐巢身上。

在物流最后一公里的決戰上,順豐已屬于落后者。阿里系最近幾年頻頻投資物流行業,已經隱隱成為物流快遞行業的巨頭,憑借阿里系電商的大量物流快遞業務,菜鳥網絡整合了一眾物流快遞公司成為一個強大聯合體,這對行業老大的順豐形成了巨大的威脅。「順豐控股只有撬動資本杠桿,進一步整合行業,才能與菜鳥網絡抗衡。」但這之前,必須要與阿里系撇清關系。

越來越像阿里的順豐,背后是尷尬且無奈的電商之心

2016年收入574.8億元,凈利潤41.8億元,這是順豐控股更名上市后交出的第一份成績單,順豐的股價也經歷連續漲停,這讓順豐實際控制人王衛的身價一度大漲。在順豐借殼上市之后,順豐開始擁有足夠的資本進行轉型。

縱觀順豐近年來的布局不難發現,順豐已經越來越像阿里。經過近兩年急速擴張后,順豐已經形成了一個完整的產業鏈,業務架構上越發趨向于阿里與京東,在電商、快遞、倉儲、供應鏈管理和金融等領域都介入甚深,形成自己的閉環。

但其實此時的順豐正迎來前所未見的壓力,一方面,來自通達系企業的競爭壓力將隨著資本的入局而進一步激化,連續三年高額業績承諾雖然完成起來并非難事,但依然要求順豐保持高速的增長。另一方面,順豐目前的業務仍以商務件為主,電商件占比很少。但高端商務快遞需求增長遠低于電商快遞,這使得順豐的業務量增速遠低于通達系,市場份額繼續下滑,壓力可想而知。

對此,王衛提出了新的目標:如何從提供單一的快遞產品和服務向全面綜合物流服務提供商的轉變、如何在客戶可承受的成本水平下提供更有人性化的服務,除了鞏固自己的優勢業務速運,順豐也開始拓展多種類型業務。這樣的嘗試對順豐來說從來都不是一件容易的事情,從E商圈、順豐嘿客到順豐優選、順豐大當家,順豐獨自在商業領域的嘗試始終沒有取得預期的效果。

而阿里和順豐的競技也像極了一場相向運動。阿里從電商平臺出發,以流量和商品優勢構建了“菜鳥網絡”。而順豐以物流為基礎,逐漸打造電商以及其它生態的布局。遲早,他們會在某個節點相遇。

電商和物流,也并非涇渭分明。電商進軍物流,成功的有京東物流、阿里菜鳥驛站,但是快遞企業跨界做電商,能排上號的屈指可數。

歸根到底,順豐只是一家成功的物流公司,這家公司也不具備電商基因。但問題是成也蕭何敗蕭何, 順豐電商的思路完全是根據順豐物流優勢來設計,這種打法高度依靠線下銷售人員來完成,這完全不是一個電商平臺正常的打法。

突然想起王衛那廣為流傳的言論「順豐現在做電商物流是個死,順豐現在不做電商物流,將來可能也是個死。」這或許是順豐的時代困境。

分享1打印增大字體減小字體

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號