每經記者 羅倫 發自上海

元旦、春節……年復一年,開年兩個最重要的節日又讓快遞業問題爆發:物件爆倉、送貨員疲于奔命,無法保證的服務質量與送貨速度。眼下,“快遞”再一次變成了客戶口中的“慢遞”。

出現上述情況,眾所周知的原因是電商的飛速發展,使得相應的物流需求量大增。然而,這個話題說了很久,如何從根本上解決依然是縈繞在行業人士心頭的嚴峻課題。

根據相關統計數據顯示,在我國工商部門注冊登記的快遞企業已經達到2000多家,分支機構更多達5000多家,此外,不少物流、運輸企業也涉足快遞業務。不過,即便經過近兩年來爆發式的發展,2011年全國人均快遞業務量仍不到3件 (2011年前11月全國規模以上快遞服務企業業務量為23.4億件),總體貢獻也還占不到GDP的0.3%——這個數字與發達國家相比,差距甚大。

“現在的中國快遞市場和美國上世紀八十、九十年代很像,個性化需求在增長,肯定會需要便捷靈活的快遞服務。”某知名投行詹姓資深投資人對 《每日經濟新聞》記者分析稱,“在這種爆炸性時期,行業會整合得很厲害,會經歷一個洗牌的過程。”

集約化程度欠佳

每一年,快遞似乎都會讓億萬“網購蟲”傷心,如果發生服務態度惡劣、粗暴分揀貨物、霸王條款等行為,更讓人對之“又愛又恨”。

如果以去年春節臨近的一周(2011年2月2日~2月8日)為參照,根據國家郵政局郵政行業消費者申訴受理中心公布的數據顯示,短短一星期內,該中心共受理消費者申訴達到497件,反映快遞業務問題申訴占90.5%,為450件,其中反映快件延誤的有392件,占到了87.1%。

“去年的數據可能還有些保守。”某小型民營快遞企業負責人陳柳分析稱,與網購躍進式的發展速度相比,快遞業的發展速度還遠遠跟不上,“差距只會一年比一年大。”

事實上,迅猛發展的電商環境確實讓快遞業變為了一片“藍海”。如果要為這場“商戰”中的各種勢力分類的話,最主流的就是“正規軍、軍閥和游擊隊”說法。

“所謂‘正規軍’指EMS和順豐這兩家企業,它們都屬于直營模式。EMS有國家郵政局的政策支持,網點優勢無人能及,并且在國內企業中有巨大的國際件優勢;順豐則有航空運力的資源優勢,并且以服務質量高、管理嚴格著稱。”騰魏投資有限公司供應鏈及物流行業分析師梁世勇告訴記者。

據梁世勇介紹,“軍閥”則是指“宅急送(微博)”和出自浙江桐廬的“四通一達”(申通、圓通、中通、匯通和韻達)。“宅急送的品牌和營銷能力強,和制造企業關系良好,但受2008年多元化業務受挫的影響,尚未徹底恢復元氣。‘四通一達’就是現在所說的加盟模式的快遞企業,網點分布全面,有規模化效應,但是對淘寶業務有路徑依賴 (這5家來自桐廬的企業有80%的業務都來自淘寶)。”

梁世勇認為,現在媒體頻頻曝光的“暴力分揀”和“爆倉”事件,就已經折射出加盟制民營快遞企業的管理短板。至于那些“游擊隊”,不僅包括做代收貨款業務的區域性配送公司聯盟(COD聯盟),還包括了規模在幾萬到幾百萬元起家的個體店、夫妻店。

“即便這些企業都希望在快遞業的大蛋糕中分一杯羹,但目前行業的集約化程度還遠遠不夠。”梁世勇稱。

對此,資深詹姓投資人表示認同:“美國前四大快遞公司占全行業的份額為95%,中國前四大快遞公司占全行業份額的50%,很明顯,這個行業將在未來5年完成一輪整合,有幾家幸存下來。”

價格戰的末路?

除EMS以外,順豐等其他快遞企業都是改革開放以后,民營經濟舞臺涌現出的傳奇“草根”。對于快遞業的民營企業們而言,家族制和地域商幫等色彩使得它們在創立之初憑借內部的巨大凝聚力迅速擴張;在應對競爭中的“價格戰”時,這些草根英雄也顯示出了比傳統意義上的 “正規軍”更強的進攻性。

“價格戰一直是這個行業的關鍵詞。如果從行業最早的兩批人算起,一波(來自)浙江,另一波(來自)上海,后者就是被前者用價格戰‘殲滅’的。”天凱企業營銷策劃公司高級合伙人、快遞行業內資深人士孫又對《每日經濟新聞》記者介紹稱,在桐廬站穩腳跟的“浙江派”很快就發現了,即便上海離得很近,但在運輸系統的戰略地位上,上海甚至遠遠超過杭州。

那時,上海的快遞行業也已經有了不錯的發展,如聞達、翔盈、長宇、和家等快遞企業,都有各自的地盤。然而,“‘浙江派’一開始時候就經歷過慘痛的價格戰,因此深諳此道。”孫又告訴記者,在這種慘烈的競爭中,上海原有的專業公司很容易出局。

快遞業行業資深 “前輩”金任群(現中通副總裁,原申通市場、客服總監,海航天天常務副總)在回憶早期的價格戰時也指出:“‘上海派’在初期稍微占得上風,很快就一蹶不振;而 ‘浙江派’由于獨特而有效的方式贏得了全面勝利。其中,最為成功的就 是 申通。”

根據業內人士的說法,當時上海的快遞企業其實采用的是較為現代的管理方式,但缺乏“浙江派”的商幫文化。“在看似現代化的管理下,實則是企業核心文化的缺失。經營團隊在戰略的發展方向上出現分歧,企業陷入迷失。”孫又表示。

不過,昔日快遞的“低價戰”正隨著時代的演進而漸漸被取而代之。2011年以來,自圓通在全國率先漲價之后,其余快遞公司也紛紛跟進。國內民營快遞老大順豐速運也在全國范圍內上調運價,中通速遞和匯通速遞也都在年前上調了價格。

“主要的原因可能是,由價格戰搶奪下來的市場正被不能保證的低價業務及服務稀釋。”梁世勇對記者表示,“道理很簡單。如果每單1~2元的價格差異,就可以決定能不能拿到完好無損的貨,甚至能不能拿到貨,顧客為何會吝惜這分毫?”

事實上,2011年10月8日起,部分線路快件價格進行了2%~4%上調的順豐快遞或許就是上述言論的佐證。“我們會越來越多地向消費者推薦(某家快遞),因為我們從消費者那里得到好的反饋也較多。消費者其實并不在乎那么幾塊錢,原因是‘貪便宜’可能讓他們損失更多,比如以某些公司快遞進行的交易,消費者根本收不到貨品,或者需要自己再支付郵費來退還損壞貨品。”淘寶網(微博)某知名網店負責人韓雪萍告訴記者。

目前來看,擺在行業眼前的問題已經不是如何打好價格戰,而是原先依靠家族制度和地域商幫文化發展起來的中國民營快遞企業到底能走多遠?

對此,梁世勇持有樂觀態度:“現在的困境對許多民營快遞來說也是個轉機,讓他們清楚地認識到傳統的管理模式已經走到了末路,因此可能會通過提高服務質量、加強企業內部管理等方式來提高附加值,走出價格戰。”

兼并重組速度加快

上述快遞行業凸顯出的企業規模小、實力弱、經營分散,產業集中度低,運營和管理能力滯后,價格戰、延誤丟件頻發等問題,已經引起了國家有關部門的關注。

2011年6月,國家郵政局審議發布《關于快遞企業兼并重組的指導意見》(以下簡稱《意見》)稱,將積極爭取支持快遞企業兼并重組的財稅、土地等優惠政策,促使5年內,培育出一批年收入超百億元、具有較強國際競爭力的大型快遞企業。

事實上,早在《意見》出臺前,國內快遞業整合已開始走上快車道。“橫向的關聯產業之間的兼并重組已經開始。”中國快遞咨詢網首席顧問徐勇表示。

記者了解獲悉,2010年3月29日,阿里巴巴(微博)正式和星晨急便快遞公司簽署合作協議,前者為后者注資3000萬元,獲取一部分股份,在電子商務配送方面展開合作;2010年5月,海航集團(微博)旗下的海航北方物流 (控股)有限公司與天天快遞創辦者詹氏兄弟簽訂了合作協議,雙方將以合資的方式重組天天快遞。在新的合資公司“海航天天快遞”中,海航集團控股60%,詹氏兄弟持股40%;不過,最引人關注的還是馬云聯合郭臺銘,投資百世物流科技有限公司收購業內排名第六的匯通快遞70%股權。

此外,近年來興起的網購市場,也為快遞業提供了新的投資動力。去年初,馬云就曾宣布阿里大物流戰略:未來兩年里,阿里將先期投資100億元,打造開放、分享的物流體系生態圈,為推動中國早日誕生全球領先的物流企業而努力。“未來十年中國一定會有自己的UPS。壞消息是,十年以后最成功的物流公司一定不是今天排在前十名的。”馬云坦言。

京東商城董事局主席兼首席執行官劉強東也曾公開透露,2011年,京東商城將繼續加大物流投資,同時開工建設7個一級物流中心和25個二級物流中心,獲得的第3輪15億美元融資,也將幾乎全部投入物流和技術研發的建設項目中,未來3年將投資50億~60億元進行物流建設。

“包括京東、當當、凡客等在內的自建配送的電子商務企業也有可能成為中國快遞業兼并重組的一支力量。”徐勇稱。

不過,關于中國快遞業的橫向并購,徐勇還指出其面臨著非常大的挑戰:“就目前來看,并購與被并購企業對市場的影響力并沒有表現出來,無論是海航,還是百世,在并購后,對加盟商如何改造,發展思路以及經營架構上如何推動策略發展,顯然都還沒進入可操作層面。”徐勇個人認為,這說明橫向關聯企業對進入快遞業認識不足。

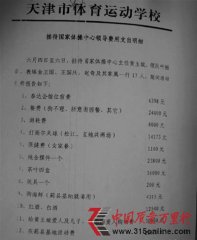

對此,孫又表示,轉型的快遞業可能要面臨三大方面的挑戰,“首先就是影響到后續很多因素的資金投入;其次是人才,尤其是對快遞行業高端人才的培養;最后是建立新商業模式。”

“那種擠牙膏式的投資模式不適用于快遞企業,也很難產生影響。因此,盲目沖動大于理智的兼并、重組也不會成功。”孫又坦言。