黑龍江特大假藥案偵破 知名藥企產品被假冒 千萬元假藥流入20余省

黑龍江省藥品監管部門日前通報,歷時兩年追蹤調查的“鶴崗市特大非藥品冒充藥品假藥案”告捷。包括“哈藥集團”和“三九醫藥集團”在內的知名藥企藥品均成不法分子造假對象,“假藥”銷往全國二十余個省份,涉案金額達千萬元。

假冒生產知名藥企產品

黑龍江省鶴崗市食品藥品監督管理局稽查支隊隊長滕義生告訴記者,2010年6月,有線索舉報稱有人加工假藥。他帶領稽查人員立即趕赴案發地點,經過一個多星期晝夜蹲點和多方調查,初步認定這伙人有重大違法行為嫌疑。7月2日11時許,稽查人員主動出擊檢查現場。

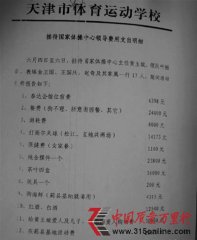

“雖然辦案多年,但現場情況仍然讓人震驚。”滕義生回憶,200多平方米的臨時廠房內標有“哈藥集團”和“三九醫藥集團”字樣的包裝盒、說明書和宣傳單,半成品和成品堆積如山。在現場清點了近40個品種,成品數量達11.7萬盒,半成品數量達14.2萬個,其他包裝盒、標簽、說明書達145.6萬個。查獲的銷售記錄顯示成品已經銷往全國20余個省份。一伙人正在加工標示生產廠家為“遼寧博適醫藥生物科技有限公司”等10余家公司生產的三九黃皮膚、熊膽障清護理液等成品和半成品。

“針對知名藥企旗下的軟膏、噴霧及液體制劑成為造假熱門。”滕義生分析,這幾類品種均為外用制劑,與直接注射到人體內的針劑不同,不會立即對患者身體造成嚴重損害,短期內只能延誤病情。選擇知名藥企的這些品種,不僅能保證產品銷路,而且還相對安全。

“現場人員沒能提供任何有效資質證明材料和證照。”滕義生說,他們初步認定查獲物品符合國家有關“非藥品冒充藥品”的規定。

產銷利益鏈條遍布全國

“這起案件的突出特點是生產銷售鏈條完整,在全國實行加工、銷售一條龍管理,采取分段加工、異地裝配、異地銷售的方式經銷。”黑龍江省食品藥品稽查局調研員冷朝陽說。

造假者“經營能力”之高,經濟實力之雄厚令人瞠目。這起案件的涉案產品并沒有在案發地銷售,而是被不遠萬里銷往河南、新疆等地。產品的包裝材料、半成品也并非從本地購買,而是從遼寧、河南、浙江、陜西等地通過銀行匯款郵購。

“涉案人員還利用互聯網發布招商信息拓寬銷售渠道。”冷朝陽表示,他們以本地一家正規醫藥有限公司的名義建立網站,對外發布招商信息,然后通過互聯網營銷方式將涉案物品銷往全國。在稽查人員與這個正規醫藥公司核實后發現,該公司并未授權任何組織及個人以公司名義經營銷售本案涉案產品。

根據初步掌握的線索,鶴崗市稽查人員一方面向西藏自治區衛生廳等12家行政部門發出協查函;另一方面派人前往遼寧、河南和浙江等多地進行實地調查取證。調查結果顯示,涉案物品標示信息和查獲的資質證明材料系偽造,案件事實終于水落石出。

歷時一年多的追查過程中,稽查人員克服重重阻力,查出藏匿在遼寧、河南等地的造假分子,跟蹤追繳成品和半成品貨值800多萬元,查獲造假藥品累計貨值金額近千萬元,走訪500余人,取證近百人。

黑龍江省及鶴崗市兩級藥品監管部門組織多方專家,嚴格依照我國《藥品管理法》及相關規定,認定本案涉案產品“是非藥品冒充藥品、假冒藥品”。由于案情重大,涉及多個省份的多家企業,涉嫌犯罪,因此移送公安部門偵查處理。批捕8人中有6人已進入司法審判程序。

假藥網絡營銷

暴露監管空白

“目前我國藥品監管已經逐步開展部際和省際等多種形式的跨部門、跨地域合作。”冷朝陽認為,“鶴崗市特大非藥品冒充藥品假藥案”的成功破獲是這一模式的良好示范,有效避免監管漏洞的同時,給予不法分子更為嚴厲的打擊。有關部門應注意把握這一藥品監管發展趨勢,有效避免監管盲區。

冷朝陽認為,這起案件中,新型犯罪模式對執法部門調查取證和日常監管提出了更高要求。這種手法有利于不法分子規避當地執法人員的檢查,同時也對監管部門能力提出更高要求——除要求省內多部門監管無縫隙外,跨省多部門協作也須緊密銜接。

假藥通過互聯網進行營銷,信息傳播速度快,范圍廣,不易控制,社會危害性較大,負面影響不易挽回;不法分子以郵遞方式將假藥向全國輸送,這一環節如何監管目前仍是空白,亟待立法明確。 據新華社電