編者的話

因為“省時省力”,精裝房常常成為購房者的首選。但是即使“裝修標準”高達每平方米萬元以上的豪宅,依然面臨各種裝修問題:大理石地板出現裂縫、地暖容易壞、名牌電器的維修又是一大筆費用…… 看上去很美的樣板間,常常和交到消費者手中的豪宅相去甚遠。購買者拎包入住的幸福感被艱難的維權路所取代。

精裝房維權的背后,正是中國精裝房市場這個萬億大蛋糕的形成—— 一條開發商開拓產業鏈利潤,裝修商、材料商追求規模效應,購房者省時省力,國家集中推介追求環保效應、稅收效應的精裝房產業鏈之路悄然成形壯大。

在高房價壓力下,縮減成本逐漸成為購房者關注的焦點,但一個反其道而行之的現象卻非常普遍,開發商的精裝修報價呈現出有增無減的態勢。 針對開發商“漫天喊價”,精裝房的價格到底存在那些貓膩呢?更嚴重的是在貓膩背后,行業的隱患已如懸劍在空。

偷梁換柱

兩套報價系統

一位長期為房地產開發商服務的監理陳工告訴《中國經營報》記者,目前普通裝修的造價一般在1000~1500元/平方米,和動輒上萬元的裝修費用相比,“現在開發商的報價的確有點兒離譜”。在陳工看來,1500元的裝修不僅包含了裝修費用,還包括了家電、櫥柜、甚至裝飾等所有費用。

一般而言,精裝修費用主要包括設計費、主材費、輔助材料費,工時費、管理費和稅金。目前,精裝房具體的材料規格及價格一般都由開發商根據樓盤的品質、定價、客戶需求等情況自行確定,而迫于房價壓力,開發商竭力控制成本,以此壓低材料商報價,高價售出精裝房,已然成為精裝房的行業規矩。

2月28日,北京某櫥柜品牌成功競標了一家房地產公司16個項目整體櫥柜供應及安裝項目,總報價為989萬元。

該品牌負責人張亮(化名)介紹,此次和他們一起競標的櫥柜品牌大概有20多個,最后能競標成功除了該品牌知名度外,更重要的是報價方面較其他品牌有更多的優惠。在他看來,為了能夠進駐房產開發項目,品牌商大多以低價作為殺手锏與對手競標。張亮介紹說,一樘市場售價1000多元的20mm厚密度板,白色亞光烤漆門,如果走工程用材的渠道,每樘門的價格約在300元到500元之間,廠家利潤在3%~5%左右。

而為了獲取更高的利潤,競標成功的商家普遍采用工程渠道的材料為開發商報價,以此降低生產成本。 對此,一位長期做精裝修業務的外包公司人士表示,目前精裝修報價系統有兩套方案,一是工程渠道報價,一是零售用材報價。普遍采用的方法是,招標采用工程用材,展廳參觀使用零售用材。簡單地說,就是外包公司給開發商看的是工程用材,而開發商給消費者看的零售用材。“這種做法在業內已是行規,開發商也是心中有數,一般從自身利益考慮會默許這些行為。”該監理表示。對此,我們便不難理解,精裝修后的房子與樣板間展示的效果存在的差距。

而從市場的行情看,零售用材的報價比工程用材高。張亮介紹說,工程用材一般從建材廠商進貨,優惠最低可以達到市價的一半,其中一些比較高端的品牌產品折扣約是市場價的6~7折。

以張亮競標成功的櫥柜為例,標書中櫥柜整體設計每平方米造價為210元,屬于工程造價,加上墻面、電器、衛浴等精裝費用,最后一套面積為60平方米的精裝修造價大約為每平方米1900元(包含20%~30%的公攤面積)。而按照零售用材渠道計算,在展廳,僅櫥柜一項的工程造價大約為每平方米500元。“全部算下來最后精裝修的價格可能要達到3300元每平方米,費用差不多翻倍。”張亮表示。

中國設計研究院設計師李振認為,開發商在樣板間展示的樣品品一般是用最好的材料加工,而消費者實際使用產品卻換用低價材料,如枝丫條、層合板、低檔密度板和刨花板。

品牌等級“摻水”

“開發商給購買者指定的是品牌,但是并沒有寫明材質和價格。”李振認為這是目前精裝修偷換概念最大的問題。事實上,這種在合同中只標品牌不寫價格的行為也成為精裝房中的潛規則。

在北京北苑家園天居園售房中心,記者隨便打開精裝修樓盤的樓書,頂級品牌配置的標準赫然醒目:西班牙衛浴、意大利櫥柜、德國地板、日本涂料。而為了讓精裝修顯得很有檔次,很多房產開發商都喜歡選用一些知名品牌的建材。“但是很多情況是,銷售合同中只寫明了品牌名稱、產品規格、型號,對于產品價位到底是多少,消費者往往無從知曉。”李振提醒。

張亮告訴記者,市場上存在高中低端的品牌,各自市場不同,為了縮減成本,有些開發商會選用同型號的中低端產品,這也導致裝修的實際價格與合同上的價格不符。 而在張亮此次競標的標書中,記者也看到,其標書合同無一例外地采用了上述方法,其中柜身板材料一項寫的是:符合歐洲E1級環保標準;吊柜吊碼要求則是國產外露式CAMR(50KG承重),在27項材料中,有9項內容的材料要求是標配和符合一定的環保標準,并沒有具體指定是哪一種型號的哪一種報價材料,而只表明同等報價。

由于沒有表明品牌的具體型號,同一品牌不同系列的產品價格卻也是相差懸殊。

在北京四季青家居建材中心,以5升裝多樂士油漆為例,普通墻面漆價格大約為70元,而金裝全效超低VOC墻面漆卻需要300元,其中的差價更是翻倍。“目前的精裝房合同中,普遍只是列出所用材料的品牌,但是同一品牌、不同型號的產品,價格就可以相差幾千元乃至上萬元。”李振表示。在李振看來,當前精裝房所宣傳的每平方米裝修費用是一種品牌標準,而不是價格標準。

比如有消費者購買的一個高檔項目,標書中寫的是歐派的臺面和柜身板,等到收房時卻發現,所用的品牌雖然是歐派的但卻是最低端的,甚至是市面上見不到的型號。“對于標準在2000元/平方米左右的精裝房來說,房地產開發商同樣的投入會希望品牌檔次越高越好,但是到消費者手中的往往會變成高檔品牌里的低端產品。”上述開發公司的監理表示。

模糊條款

家住成都東門的羅小姐告訴記者,“開發商在裝修合同中,約定了與樣板間同標準、同檔次的裝修標準,使用同等知名品牌裝飾材料及用具。”然而這些模糊的用語,最終成為了一年后各方爭論不一的問題所在。

據記者調查,目前在精裝房市場開發商所提供的購房合同并沒有規范的文本,大多購房合同中有關精裝修的約定均通過“補充協議”或者其他條款來體現。

以北京歐洲公館為例,雖然為此業主在和開發商簽訂購房合同時就門窗材料、潔具廚具、地板墻壁等材料的品牌進行了具體約定,該項目總經理劉艷霞也表示合同中約定的品牌全部到位,但否認5000元的裝修標準之說。

因此包括歐洲公館在內的多個精裝修樓盤,在和業主簽訂精裝修合同時,盡管注明了建材品牌,但均留下了自由發揮空間:可用同類品牌替代,且可自由選擇同品牌中高價位或者低價位產品。

“大多數開發商在提供精裝房購房合同時會在各種裝飾材料、家具中提供三到五個品牌供客戶選擇,但對于產品型號、價格等則作模糊處理。”成都一家房產開發公司銷售經理告訴記者,注重品牌的開發商也會在合同附件中備注精裝房提供產品的家具、飾材的供應商提供的產品批次、質檢證書等。“然而這些眼花繚亂的東西對于購房者來說就像戴了副高度近視眼——看不清、摸不著。”

利潤騰挪

中投顧問房地產行業研究員殷旭飛告訴記者,毛坯房價由物價局進行嚴格的核定,而精裝修部分的價格則由開發商自行明碼標價。這就為開發商提供了利潤空間,但開發商追求的是利潤最大化。精裝房成為一種最好的方式。

上海易居房地產研究院綜合研究部部長楊紅旭(微博)告訴記者,目前在豪宅市場上,精裝修部分對顧客的報價一般是4000~10000元/平方米的標準。以售價5萬元/平方米的豪宅為例,裝修標準6000元/平方米是一個常見的水平。精裝修的報價一般約占房價的10%~20%。

“現在普通公寓式住宅是精裝房市場的主流,其裝修標準每平方米標準從800、1000到三四千元不等,模糊的裝修調款至少可為開發商帶來每平方米200元到2000元不等的利潤空間。”一位開發商項目經理表示,這也是很多開發商在樓面地價高于市場售價的情況下仍敢拿地做項目的原因之一,“可以通過后期的裝修利潤沖抵部分前期的土地及建筑成本。”

精裝修質量問題的出現,主要源于建材的采購和工人的施工水平。近年來,精裝修的興起主要考慮規模采購可以降低成本,同時整體裝修有助于小區環境保護和樓體的質量保護。

隨著精裝房的不斷增多及市場利潤的不斷擠壓,從建材采購及裝修費用上賺錢已經成為開發商獲利的一個重要環節。

“即使是在裝修條款細化到產品批次、型號的情況下,開發商和裝修商仍然可以找到自己的利潤空間。”上述項目經理表示,精裝房市場的蓬勃發展,已經讓不少開發商變得比裝飾公司更專業。

在長三角城市從事房地產、高端酒店行業的張旭多年來一直在豪宅市場浸泡,他向記者透露,豪宅的精裝修成本水分很大,其中水分最大的竟然是在“櫥柜”部分。“櫥柜是暴利的來源。有一些豪宅的開發商,報給消費者的價格里面,櫥柜的總價就超過了10萬元,而實際上,開發商花出去的成本只有2萬元左右。” 張旭透露,這些櫥柜很多都是貼牌生產,品牌經銷企業將生產環節外包出去由生產廠家代勞,而花在制造環節的費用,如原材料、人工等成本都被壓縮到最低,成本與價格差距很大。

開發商報價過高或者隱瞞具體材料型號、虛報價格都是精裝修費用居高不下的原因。此外,針對業主,開發商有時可能會鉆法律的空子,制定合同限制業主退房或者通過提高收費的形式進行家具、家電等的二次采購。

“很多開發商開始逐漸明白,如果說拿地開發環節的利潤被市場擠壓得只剩下10%的利潤,那么開發商也可再從裝修環節擠出更多的利潤出來。”成都倍瑞地產顧問公司總經理閔紅淞表示,這也是精裝房市場在整個房地產市場比例越來越高的市場動力。

高定價空間

“非精裝,不豪宅”,精裝修正在成為豪宅的“標配”,在房地產市場行情不景氣的情況下,也在逐漸成為調節價格的緩沖帶。精裝修標準的報價,通常占豪宅總價的10%~20%,開發商常常在精裝修報價上有所夸大,以制造房價更合算的印象。總售價過千萬元的精裝修豪宅,“裝修標準”動輒往往高達每平方米萬元以上,但高標準也并未能避免各種裝修問題:大理石地板出現裂縫、地暖容易壞、名牌電器的維修又是一大筆費用……

上海浦東一處在建的豪宅項目,2011年下半年曾叫出高達近5萬元/平方米的高價,遠遠高出相鄰地區3.5萬元/平方米的均價。當時售樓人員曾對記者自信滿滿地表示,超豪華的裝修標準,正是房價如此高的原因之一。

然而,隨著時間的推移和行情的變化,如今這一樓盤價格已跌至4萬元/平方米以下,售樓人員卻又以“裝修標準降低”作為降價的理由。

對于豪宅的裝修標準,開發商習慣的做法是比實際成本和造價報得更高一些,這樣一來,房價就顯得合算了。 再以北京歐洲公館為例,當時樓盤對外宣傳稱精裝修標準為5000元/平方米。“這相當于五星級賓館的裝修標準。”現在看來,精裝修標準對歐洲公館銷售價格起到了很大的拉升作用。歐洲公館第一期于2009年年底開盤,當時同地段的毛坯房只有2萬元/平方米左右,而歐洲公館的銷售價格基本在3萬元/平方米以上。“精裝修實際投入價格應該在2000元/平方米左右。”業主金先生估算。

所以,精裝修一方面提升了樓盤的價值,也留給了開發商獲利空間。位于東北三環的世貿宮園,號稱裝修標準12000元/平方米。在質量問題證據確鑿的情況下,當業主選擇從房價中扣掉12000元/平方米精裝修費用希望獲得毛坯房,開發商堅決不同意。

標準缺失

開發商常常宣稱豪宅的精裝修是五星級酒店標準。中投顧問房地產行業研究員殷旭飛告訴《中國經營報》記者,雖然價格奇高,但墻體脫落、天花板漏水、墻體沒有磨砂等情況也是精裝修豪宅中常見的問題。但事實上,與豪宅相比,五星級酒店的裝修會規范一些。張旭告訴記者,一般而言,符合裝修標準的五星級酒店,不包括固定設備的話,裝修成本約為1萬元/平方米。這是因為與豪宅市場有所不同的是,五星級酒店發展得較為成熟,有著相對透明的裝修成本。酒店行業目前有著已經固定的“行業標準”,在裝修上具有參考性。

“因此絕大多數豪宅遠遠達不到五星級酒店的裝修標準,如果有的豪宅號稱精裝修標準達到每平方米1萬元甚至1.2萬元,基本上都是在夸大、忽悠。”張旭說。以目前市場上的豪宅精裝修水平,5000元/平方米就可以覆蓋成本,而且是非常豪華的效果。如果開發商成本控制得當,3500元/平方米就可以拿下通常的豪宅裝修,實現讓業主“拎包入住”。

樣板間迷局

看上去很美的樣板間,總是和交到消費者手中的豪宅相去甚遠。除了宣傳造勢,精美的圖片,最容易讓消費者對豪宅動心的可能就是近乎完美的樣板間了。張旭透露,樣板間與實際交房之間相距甚遠,最主要的區別就在于“軟裝修”。許多業主在看房階段,往往被樣板間所吸引,卻忘了軟裝費用非常高,等到房子拿到手,除去軟裝之后的豪宅,效果大打折扣。

除此之外,消費者最難檢驗的還有房屋的“隱蔽工程”,即那些表面上看不出的裝修部分,只有在工程完工前才能夠看到,對消費者來說過于專業和復雜。而這些復雜的細節,通常在合同中并沒有約定。由于第三方標準缺失,很多消費者在交房之后投訴無門。

有開發商透露,近年來,“地暖”在豪宅開發中迅速普及,逐漸成為精裝修的必備項目。但由于開發商過度壓價,以及推廣時間較短等原因,地暖這一“隱蔽工程”正在成為精裝修中最脆弱的一環,是售后返修率最高的裝修項目之一。這也是許多開發商最擔心的地方,因為地暖一旦出問題,其維修成本非常昂貴,有著諸多后遺癥。

壓榨下游

“由于很多開發商都熟悉裝飾行業,也導致了他們在前期采購中不斷壓價。”東升裝飾公司副總經理嚴勇誠表示,曾經一家開發商在招標中列出的地板成本才45元/平方米,仍有不少裝飾公司參與競標,最終中標地板提供商的價格為35元/平方米,“要知道那個品牌的地板,我們從廠里的批量采購價都是48元/平方米,35元/平方米甚至低于別人的生產成本。”

豪宅裝修中也不例外,上海一位從事豪宅開發的地產商向記者透露,裝修出現問題,往往出在材料上,而材料的問題就在于開發商對建材供應商的過度壓價。“地板一平方米本來要250元,你非要壓到200元,供應商想接這個生意,又沒別的辦法,只能粗制濫造、偷工減料了。有的地板原來是德國進口的,被逼得沒辦法,就用國產的質量差一些的替代了。”這位開發商說,一味向供應商壓價是行業里非常常見的現象。

據稱,價位高的豪宅樓盤,通常裝修質量通常要略好于價位低的普通樓盤。一些價位低的樓盤往往很難保證都用好的材料。

低價中標的裝飾公司也不是沒有辦法。“一種方式是他們用地板樣品去找一個小廠代加工生產山寨地版,另一種方式是采用廠家庫存的B貨充當正品。”嚴勇誠透露,開發商的壓價已經讓裝飾商沒有太多的利潤空間,如果不以次充好,就會做一單賠一單。

殷旭飛告訴記者,在裝修原材料環節,有時開發商與材料供應商是通過隱瞞或報假價、通過長期合同賺取差額利潤的形式來展開合作。開發商與材料供應商存在明顯的利益關系,在材料型號、規格上可以隱瞞或者制定出另外一套標準應對業主。 業內傳言,材料供應商給房產開發商的材料與零售渠道的材料采用的是兩套標準,給開發商的材料質量要差一些,實際情況是一方面房地產開發商為了節約原材料成本、以達到精簡開支的目的,會向材料供應商要求品質較好,但價格較低的材料。

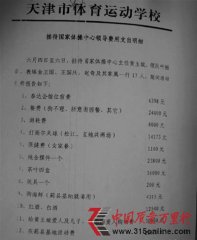

而集中采購建材也是開發商的慣用手段之一。記者獲得的一份開發商櫥柜采購標書顯示,開發商在列明產品價格范圍的同時,還要求建材供應商提供檢測合格報告、質量認證書、質保承諾書等等內容。

但這對建材供應商來說也并非沒有操作空間。“為保證利潤的情況下,供應商可能會提供假報告。”成都一家建材商彭先生告訴記者,目前建材送檢多是流于形式,“檢測單位的人一般都被運作成自己人,最后變成自己人檢自己人,合不合格自己說了算。”而在施工環節,按規定,工地建材應由監理單位抽樣、施工單位送檢,“但現在監理跟施工單位都是一條線,有的樓盤就直接由施工單位抽樣送檢。”

“即使規范送檢,很多建材商送檢的貨與購進的貨也不一樣。”彭先生表示,供應商可能第一批的供貨合格,但第二批不合格,“很難做到批批檢測”。

問題精裝房個案

模糊的合同

起泡的地板、變形的櫥柜,還有時好時壞的抽水馬桶,入駐新房后一個半月,家住成都東門的羅小姐便憑空增添無數煩惱,與她同在一個小區的上百戶住戶里,遭遇類似煩惱的還有十來家。一年前,購買這個精裝房項目時,拎包入住的幸福感瞬即被艱難的維權路所取代。開發商、材料商、裝修商和羅小姐等住戶近十次的溝通仍未達成共識。

“當初選擇這個精裝房項目主要從三點考慮,一是離公司近;二是考慮1000元/平方米的裝修費用不僅省時省力還省錢;三是來自樣板間的誘惑。”羅小姐告訴記者,由于平時工作繁忙,簽訂購房協議時也較匆忙,“開發商在裝修合同中,約定了與樣板間同標準、同檔次的裝修標準,使用同等知名品牌裝飾材料及用具。”然而這些模糊的用語,最終成為了一年后各方爭論不一的問題所在。張明

240萬元與30萬 每當說到自己買房的經歷,李偉平(化名)就有一肚子苦水要倒。2011年6月,李偉平以近800萬元的總價,購買了一套總建筑面積202平方米、位于北京東三環某樓盤的精裝修房子。

購房時,該樓盤的銷售人員對李偉平介紹說,這是精裝修房子,房子裝修費用每平方米12000元。房屋不僅全部精裝修,還贈送電器,客戶可以拎包入住。同時,銷售人員還帶李偉平參觀了樣板間,并說購買的房子和樣板間的裝修是一樣的。“樣板間的裝修非常誘人,好像走進了星級酒店一樣。”李偉平對記者說。李偉平很快與開放商簽訂了購房合同,并按合同約定在一個月內支付了全部購房款。

滿懷欣喜的李偉平走進樓盤現場,打開自己購買的房間門時,一下子愣住了。地面上鋪的大理石有明顯的裂紋,甚至有的部位出現了寬約1厘米的裂縫。最讓李偉平難以忍受的是,房間充滿了刺鼻的氣味。后來,她委托了專業檢測公司對房屋的空氣進行了檢測,結果顯該房屋在裝修過程中使用了甲醛嚴重超標的材料。

此后,李偉平開始了與開放商之間漫長的交涉過程。李偉平提出開發商按毛坯房交房,但開發商需退回精裝修費用。精裝修費用標準為該樓盤宣傳時的1.2萬元/平方米,這套面積202平方米的房子,裝修費合計約240萬元。此方案被開發商斷然拒絕,理由是,首先雙方簽署的購房合同中,并未沒有寫明精裝修的具體標準;其次該房屋的裝修成本實際上并非1.2萬元/平方米標準。最后,開發商只答應退還給李偉平30萬元的裝修款。

“這等于我平白無故多掏了200多萬元的買房款,這精裝修就沒有個標準碼?”李偉平說。許浩

歐洲公館的“質量門”

3月13日,北京海淀復興路法庭。楊先生和部分業主再次如約前來和法官就“歐洲公館”質量問題協商。歐洲公館,由恒盛地產控股有限公司開發,位于北京玉泉路和金溝河路交匯處東南角。

2009年底,楊先生以每平方米3萬元的價格購買了一套歐洲公館精裝修商品房。去年5月1日,在接收房子時,楊先生發現,精裝修存在建材和空氣質量不合格問題。

之后,楊先生和其他一批業主開始向開發商維權。爭議的焦點則是精裝修行業內普遍存在的問題:裝修標準縮水、質量不過關。楊先生告訴記者,去年5月1日收房時發現,屋內大理石地板有斷裂、缺角,木門變形,缺水缺電。“最不能接受的是,電視墻背后材料竟然是施工用的竹夾板。”

有關檢測表明,房屋存在多處的質量問題,即該房屋不符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建筑裝飾裝修工程質量驗收規定》。 更讓楊先生等業主無法接受的是空氣質量。楊先生表示,進入房間后眼睛睜不開流眼淚胸悶。業主委托有關鑒定機構鑒定的結論是:證明涉案房屋的室內空氣不符合國家標準,甲醛、苯、二甲苯、TVOC的濃度嚴重超標,涉案房屋不具備交付使用的條件。

目前,歐洲公館與業主之間的糾紛已進入法律訴訟程序。該項目總經理劉艷霞在接受記者采訪時表示,部分建筑材料的斷裂等是存在的,但相關部門抽檢的空氣質量是合格的。

業主在開發商面前處于弱勢,時間、精力和專業知識都無法和開發商抗衡。但楊先生這批和開發商“斗爭到底”的業主,其中有房地產企業等負責人。“他們對于建筑、裝修中存在的問題非常清楚。”業主代理律師王佳紅表示。