執法人員正在對杭州余杭區塘棲鎮一蜜餞企業進行檢查

執法人員正在對杭州余杭區塘棲鎮一蜜餞企業進行檢查

浙江全省開展蜜餞類食品專項整治 商家下架問題產品

記者追問監管為何再次滯后于媒體?

余杭質監:每年多次執法檢查,但仍有監管“盲點”

4月24日晚,央視曝光了山東、浙江等地區部分企業生產的蜜餞添加劑超標、生產日期“早產”和生產環境差等問題。昨天凌晨,浙江省各級質監部門對此事介入調查,查封“問題蜜餞”,并暫扣“問題蜜餞”企業生產許可證,世紀聯華、“來伊份”等知名商家也對“問題蜜餞”實施下架處理。

□記者 馬佳麗 攝影 記者 施健學

生產蜜餞過程極不衛生

投放添加劑靠工人估摸

記者從央視曝光的信息中了解到,不少蜜餞的半成品制作廠家和成品制作廠家,不僅使用了不符合標準的原料和添加劑,而且制作過程非常不衛生。

山東省臨沂市蒙陰縣和平邑縣的一些蜜餞半成品制作加工廠,工人將原料桃肉浸泡在大水泥池里,而且浸泡的桃肉里不僅有腐爛變質的,甚至還有垃圾。浸泡時,工人會在其中加入起漂白和防腐作用的焦亞硫酸鈉,再將泡好的桃肉直接放到垃圾橫生的水泥地上晾曬,等晾干后,半成品就算是完成了,然后裝進編織袋后就發貨了。

這些蜜餞半成品被發往國內部分蜜餞成品制作企業,而杭州余杭區塘棲鎮上的不少蜜餞生產企業,也是這些半成品廠的發貨“下家”。從半成品制作成成品蜜餞,手法也很不符合衛生標準,半成品桃肉被倒在破木板上,工人徒手拾起用剪刀剪成條狀備用。如果半成品的鹽分過高,還會將其放入水里泡,然而,浸泡用的水泥池衛生狀況堪憂,水里常漂著垃圾。

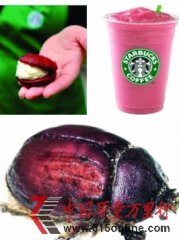

果肉經過二次“處理”后,就進入蜜餞制作的最關鍵環節——添加各種食品添加劑,苯甲酸鈉、甜蜜素、香蘭素、檸檬酸等食品添加劑都會被添加,添加標準全靠工人估摸,直到蜜餞“夠味”為止,有些蜜餞為了好看和好聞,還會加上香料以及日落黃、莧菜紅、亮藍等色素。

質監連夜檢查 6家企業被責令停產

4月24日晚,當“問題蜜餞”被央視曝光后,浙江省、杭州市、余杭區三級質監部門就立即開始了行動,執法人員連夜對被曝光的6家蜜餞生產企業開展現場執法檢查,對原材料、半成品、成品進行了登記、封存、抽樣,現場封存蜜餞半成品21個批次,封存產品35個批次,抽樣20個批次。

省質監局還召開緊急會議,決定暫扣6家蜜餞生產企業的生產許可證,并責令其停止生產,召回涉嫌問題產品。并對6家問題企業立案調查,此外還在全省范圍內組織開展蜜餞類食品專項整治。

記者獲悉,被質監部門連夜執法檢查的杭州超達食品有限公司、余杭馬氏食品有限公司、杭州靈鑫食品有限公司等6家蜜餞企業中,有好幾家還具有QS食品安全標志。

杭州余杭區塘棲鎮,有400多年蜜餞生產史,大小蜜餞生產企業近百家,主要生產糖水青梅、糖水枇杷、話梅、楊梅、桃肉和杏脯等品種。

事實上,塘棲鎮的一些企業,不僅生產自己的蜜餞品牌,同樣也給其他一些蜜餞品牌做代加工。杭州超達食品有限公司就給好幾家大超市貼牌,杭州永海蜜餞有限責任公司則受“來伊份”委托生產,這些“問題蜜餞”的銷量一直很可觀,在塘棲鎮的一些超市,工作人員明確表示:“本地人是不吃的。”

這些“問題蜜餞”銷路很廣,小雜貨店及大型超市都有銷售。

昨天下午,被央視曝光的杭州梅園食品有限公司大門緊閉,一位周姓工作人員表示,目前企業已經暫時停止生產,廠里沒有工人。負責人到區里開會了,不方便接受采訪。據他介紹,公司制作蜜餞已經20多年,原材料主要來自山東,企業除了給“來伊份”供貨外,也給其他超市、食品企業代加工。

杭州超達食品有限公司一位工作人員透露,企業已經停產了,工人都不用來上班了,現在正在自我整頓。

據悉,被曝光的余杭馬氏食品有限公司、杭州超升蜜餞有限公司等多家企業,均已停業整頓。

商家下架“問題蜜餞”產品 可憑小票和商品退貨

最早對“問題蜜餞”有回應的是上海“來伊份”,24日晚其官網掛出公告:自4月25日起,本公司從靈鑫、永海、梅園三家供應商采購的所有蜜餞產品在全國所有門店全部下架,并將上述產品再次送第三方檢測機構檢驗,檢測結果將及時公布。對于已售的產品,承諾消費者可憑購買小票和商品退貨。

昨天中午,杭州“來伊份”湖墅南路店銷售人員告訴記者,一大早就已經下架了。

之后,記者又趕到杭州世紀聯華超市慶春店,工作人員石凌稱:“省內所有門店都已經將‘問題蜜餞’下架了,暫時封存在倉庫里,抽取部分樣品送質監部門檢驗,檢驗報告出來后,超市會安排已售產品的售后工作。”

與此同時,杭州的沃爾瑪、家樂福等超市都表示,已將“問題蜜餞”下架。

監管為何再次滯后于媒體? 余杭質監承認存在監管“盲點”

為何監管部門再次滯后于媒體曝光?就此,記者向杭州市質監局余杭分局提出疑問,該局食品辦一位工作人員接受了采訪。

他說,國家、省、市、區各級質監部門每年都會對食品企業進行執法檢查,包括常規檢查與抽查,常規檢查計劃非常細致,比如某時間檢查某行業某企業。而抽查分為兩種,一種是已確定時間(注:被檢企業未知)的抽查,另一種是不定時抽查。一般來說,食品企業每年被執法檢查的機會至少有1-2次,通常都有3-4次,而對于一些高危食品,例如乳品、酒類、飲料等,被查次數更多。

那么,問題企業為何還會成為漏網之魚?這位工作人員解釋,涉及“問題蜜餞”的企業大多屬于加工企業,原料已是半成品,半成品的檢驗是由生產地相關部門進行檢驗的,“上游流下來的產品有問題,沒能做好把關,這確實是監管‘盲點’。”

另一個原因是,這些企業拿到半成品后的主要工序是添加食品添加劑,根據國家相關法規規定,企業在產品出廠前都需要檢驗,但由于蜜餞制作企業都是傳統工藝,不少企業沒有檢驗設備,就把產品委托給第三方機構檢驗。

“委托檢驗是符合相關規定的,第三方機構出具了合格證明后,產品便流向市場了。”他說。