立頓信任危機背后的標準之爭

簡介:全球最大的茶葉品牌立頓再爆‘農藥門’和‘大路茶’,一向被推崇的國際品牌在中國市場頻遭品質滑鐵盧,引發信任危機。

新金融記者 劉暢

麥當勞(微博)‘過期門’、可口可樂‘含氯門’、持續發酵之際,全球最大的茶葉品牌立頓再爆‘農藥門’和‘大路茶’,一向被推崇的國際品牌在中國市場頻遭品質滑鐵盧,引發信任危機。

一方面,中國行業標準相對較低是不爭的事實;另一方面,洋品牌自身的統一標準不能堅持施行,‘入鄉隨俗’成了最好的擋箭牌。

標準“擋箭牌”

5月初,立頓茶包被爆原茶是夏秋采集的茶葉,俗稱“大路茶”,據業內人士透露:“每公斤收購價僅20元左右。”

面對質疑,立頓品牌擁有者,聯合利華中國區副總裁曾錫文解釋,春茶最重要的條形對袋泡茶來說并不重要,在揉制過程中還可能因為嫩而變得過碎,4-5月的夏茶不僅有香味,而且在茶多酚等有效成分的含量上還有所提升。雖然這樣“更加符合我們的要求”,還是讓中國消費者對立頓大失所望。

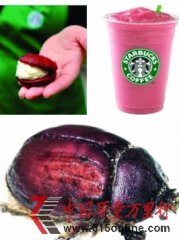

立頓的危機不止于此,早在4月中旬,國際環保組織“綠色和平”一份調查報告稱,其送檢的立頓產品樣本被檢測出全部含有農藥殘留,雖然符合中國國標,但其中7種未被歐盟批準使用,1種超過歐盟限值,涉嫌在中歐設雙重標準。

對此,曾錫文在接受公開媒體采訪時表示,盡管企業本身愿意向更高標準靠齊,但立頓的綠茶、茉莉花茶和鐵觀音袋泡茶從未在歐洲銷售,所謂的雙重標準指責涉嫌偷換概念。言下之意,這些產品只在中國銷售,所以只需符合中國國標,與歐洲標準無關。

這樣的理由顯然站不穩腳跟。

“雖然中國的標準相對國外標準較低,但通常情況下,洋品牌不會以此來降低產品本身的制作工藝,因為標準化體系和操作模式的變化可能導致成本更高,”營銷管理咨詢專家溫致明對新金融記者分析道,“洋品牌有自己的行事規則。”

更重要的是,“這些百年企業能夠生存這么長時間,他們自身非常清楚質量是他們的命根子,是品牌的基礎,這個基礎一旦垮掉,就站不住腳了。”

事實上,食品是否安全是以一定的行業標準來界定的,失去了評價標準,一切毫無意義。“中國的國標與國外的國標相比,的確存在差異,這個不僅在飲料行業是這樣,其他很多食品行業也如此。”

一位不具名的業內人士對新金融記者說,通常情況下,“我們的標準都低于國外的標準。”當安全問題發生的時候,較低的中國標準成了最好的“擋箭牌”,成了行業內部心照不宣的潛規則。

“立頓農藥殘留問題其實不是標準的問題,只是洋品牌在緊急事件發生時的一個處理技巧,”上述業內人士對新金融記者說。

雖然企業在處理危機事件時的手法和方式都不同,但根本一點都是“用對企業影響最小的方式,和最低的標準來看待和處理危機事件,盡量避免企業的損失”。

由于標準差異的存在,一旦發生安全問題,按照最小影響的原則,洋品牌必然會用中國標準來衡量,這樣原則上不會對品牌產生影響。“如果出現問題的產品仍然符合中國標準,那洋品牌就不會認錯。”

顯然,在眾多標準中選擇中國標準成了“最好的擋箭牌”。

信任危機

有統計顯示,立頓在袋泡紅茶市場上擁有80%的市場份額,中國最大茶葉企業年銷售額不足立頓1%。農藥殘留與之前的稀土超標,一次次事件都讓這個具有茶企標桿作用的洋品牌陷入信任危機。

“希望越大失望越大,”溫致明這樣評價消費者對洋品牌的信任危機。“沒有消費者的關注,這些大品牌不會銷量這么好,正是因為民眾對大品牌有更多的期待和更高的信任度,所以他們才會關注,一旦這些品牌出現問題就會引起轟動。”

事實上,洋品牌打入中國市場時都做過很多前期的調研工作,一半大企業都清楚地知道中國的標準與國外的標準不同,因此,中國標準就可以作為危機事件的擋箭牌。

上述業內人士也坦言:“我們之前在外企工作的時候也會這樣想,萬一出了問題,中國的標準就能夠作為我們解決問題的后備方案,從而能夠逃避一部分責任。”

與此相對的是,“老品牌沿用產品發源地的標準”已是行業規則。“麥當勞在美國誕生,它的整套操作模式和標準在世界各個地方都應該是一樣的;很多飲料制品的原材料也是本土化的,不同地區的采購標準是統一的。”

“在全球任何一個地方喝的立頓都應該是一個味道,不會有太大差異。”上述業內人士介紹,“洋品牌企業在書面上使用的標準都是很高的,但是實際操作的時候,由于區域不同會有各種各樣的差異。”

在消費者日益覺醒和對食品安全要求更嚴的情況下,洋品牌更是被放在了顯微鏡下審視。一些百年的洋品牌企業也會存在自身的弊端和問題,只是過去“有些問題被有能力的人給覆蓋掉了,像是在地毯下的一些灰塵沒有被人發現,現在地毯被人掀開以后,就暴露出了一大堆的問題”。

溫致明認為,“其實民眾和傳媒都不希望這些大品牌發生這樣的事情,但這確實可以促使這些百年外企去改正他們的不足或者至少做出一些必要的調整,然后重新恢復在民眾間的信心。”