一感冒就掛吊瓶 中國式兒童輸液診療

2012年2月10日,杜宇把兒子送到醫院打吊瓶。十幾個小時后,父子倆竟陰陽相隔。當天,他5歲的兒子出現嘔吐、低燒等癥狀,當晚送到聊城一家醫院就診,醫生診斷后稱“是感冒,沒什么問題”并輸液治療。不料輸液中兒子突然死亡。

此后,當地對此立案偵查,卻無下文。孩子死了,妻子每天僅靠服用營養液度日,杜宇心里一千個無奈,一萬個懊悔,都已無法挽回。

據中國安全注射聯盟統計,我國每年因不安全注射,導致死亡的人數在39萬以上。2012年5月8日,我國《抗菌藥物臨床應用管理辦法》發布,對抗菌藥物臨床應用實行分級管理,直面抗生素濫用的現實。

女報記者 孫昊 實習生 馬曉欣

兒科處處“吊瓶林立”

5月9日11:30,濟南市婦幼保健院輸液大廳內,塞滿掛著吊瓶的“小病號”。輸液大廳最里面有50多個坐椅,坐著幾個月大的嬰兒到10歲左右的兒童。“孩子這兩天熱傷風,怕她發燒轉成肺炎啥的,輸液好得快一些。”一抱著女兒的媽媽說。因掛吊瓶的患兒太多,她的娃娃被“擠”到大廳外的走廊上。

看著大廳里“吊瓶林立”的景象,值班護士很無奈。“現在不是流感季節,多數孩子輸液是因為誘發了各種炎癥。”她說,“我們也建議媽媽不用輸液,可很多時候實在是勸不動。”某駐濟三甲醫院不愿透露姓名的兒科主任也說:“一個月輸液的患兒有五六百人。一些小醫院的小兒科,一天至少要輸60多瓶。”

中國是世界上最大的“注射大國”,醫療輸液每年平均100多億瓶。兩年前,這項“每個中國人一年里掛8個吊瓶”的統計曾讓人震驚。因為,這個數據遠高于國際上兩到三瓶的平均水平。

被盲目依賴的快速療法

“孩子小,怕他受罪,難受又不會說話,就想能快點好。”昨天,在山大齊魯兒童醫院,一位母親說,孩子8個月大,得了感冒。“很多家長都以為輸液好得快,孩子一生病,家長就要求輸液。最多時一天能有七八十個孩子輸液。”山東省中醫藥大學第二附屬醫院兒科護士小尚告訴記者。幾天前,有個3歲的小女孩只是嗓子疼,醫生不建議輸液,但應她媽媽要求,還是輸了一瓶青霉素。“有很多這樣的現象,剛來醫院時是普通感冒,輸了幾天液,變成了肺炎。”山東省中醫藥大學第二附屬醫院兒科主任王明月說,有個3歲男孩來時已得了肺炎。其實,他原來只是普通感冒、咳嗽,在別家醫院輸了3天液,輸液期間被傳染,感冒更厲害了,最后發展成肺炎。“我國以前一直依靠中醫治療,但引進西醫后,治療速度快,人們開始盲目依賴輸液這種快速療法。”王明月說。

“吊瓶熱”背后死亡的孩子

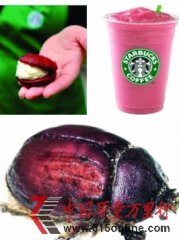

“有的孩子發燒,打吊瓶,藥里會有激素、抗生素,能很快退燒。但抗生素的作用只是暫時的,很快又會燒回去。”王明月說,常用抗生素對兒童身體危害較大,甚至會危及性命。據中國安全注射聯盟統計,我國每年因不安全注射導致死亡的人數在39萬以上,其中不乏兒童。

常使用抗生素還會產生耐藥性。王明月說:“因為長期使用抗生素的緣故,有很多兒童本來吃藥能治好的病,現在不得不輸液。本來青霉素能治好的病,現在得用頭孢。”

此外,長期使用抗生素會使兒童抵抗力下降。抗生素本身也有很多副作用。王明月說:“紅霉素、阿奇霉素、頭孢等對肝、腎臟都有影響,有時打著吊瓶想吐,就是抗生素刺激胃導致的。”

利益驅使下的過度診療

濟南軍區總醫院兒科主任白曉玲記得,上世紀80年代,打吊瓶不是常見的治療方式。到90年代就不斷有媽媽“要求”醫生,希望用見效“快”一點兒的藥。就是從那時起,“吊瓶林立”的現象在醫院里越來越多。“在歐美等國,孩子高燒39°以上兩天,父母才會帶孩子打吊瓶。”白曉玲說,自己在美國從沒見過這種到處都輸液的場景。“打點滴在我們這里的泛濫,很多是受某種文化因素的影響。媽媽們帶孩子去醫院看病,總想盡可能接受更徹底的治療,而打吊瓶看上去比吃藥先進。”

其實,很多藥物價格便宜,療效好。王明月說,感冒分因病毒引起的和細菌引起的,前者不用打抗生素。如果孩子感冒或有炎癥,要先多喝水,吃些兒童的應急藥。若遲遲不好,再到醫院進行血象檢查。

不少專家說,謀求經濟利益也是醫院輸液泛濫的重要原因。這種被稱為“以藥養醫”的問題正推動“吊瓶”現象愈演愈烈。中華醫學會山東分會主任委員、齊魯醫院兒科主任王玉瑋說,有的醫院和醫生很少向患兒母親普及“孩子感冒能不治自愈”的科學理念,反而在利益驅使下過度診療,也加深了病人的錯誤觀念。“有的醫生為拿回扣,還專門拿患兒‘開刀’。”她說。

《抗菌藥物臨床應用管理辦法》出臺表明國家整治抗生素濫用的決心。但實施前景如何,很多醫生并不樂觀,至少短時期內,“吊瓶大國”的現狀仍將持續。