塑化劑問題備受關注,是偶然還是必然?近日,塑化劑風暴愈演愈烈,從食品迅速蔓延至醫藥、保健品行業,對于監管部門來說,這顯然是一個更大的挑戰

法治周末記者 李飛

一場由臺灣席卷而來的塑化劑風波仍未停息。

今年5月24日,臺灣地區有關方面向國家質檢總局通報,發現臺灣“昱伸香料有限公司”制售的食品添加劑“起云劑”含有化學成分鄰苯二甲酸二酯(DEHP)。而該物質是一種普遍用于塑膠材料的塑化劑,在臺灣被確認為第四類毒性化學物質,為非食用物質,不得用于食品生產加工。

此后數日,臺灣食品大面積“淪陷”,事態也迅速蔓延至全國。6月11日,國家藥監局發出通知稱,廣東、浙江4家企業8個樣品中含有鄰苯二甲酸酯類物質(簡稱“塑化劑”),目前對發現已采購相關產品的,立即進行封存,并配合做好問題產品處置召回。不少消費者還沒從“膨化劑”的余震里走出來,就再次被籠罩在“塑化劑”的陰影中。一時間,對食品安全的質疑之聲此起彼伏。

塑化劑仍在蔓延

記者從國家質檢總局進出口食品安全局查詢到,截至6月10日,臺灣地區公布的受塑化劑污染的問題企業及其相關產品名單中問題企業增至280家,而相關產品達到950種,這份名單目前仍在不斷更新中。

同時,大陸地區也在對各領域中可能出現的塑化劑問題加緊調查。國家藥監局先后公布了禁止采購和使用的臺灣部分企業生產的食品和食品添加劑名單,工商、質檢、食品藥品監管等部門也已采取相應措施,對問題產品進行了全面排查、處置和召回。但從權威部門逐步公布的塑化劑問題產品名單看來,目前查出的問題很可能僅是冰山一角。面對涉及范圍越來越大的“塑化劑危機”,有網友在微博上調侃道:“生活中并不缺少存在而是缺少發現的,除了美,還有塑化劑。”

塑化劑問題備受關注,是偶然還是必然?國際食品包裝協會常務副會長兼秘書長董金獅對《法治周末》記者表達了自己的看法:“目前,國家對塑化劑的抽檢還僅限于食品類,而與臺灣地區塑化劑被人為添加到食品添加劑中不同的是,大陸地區食品的塑化劑更可能通過塑料包裝材料等間接地污染食品。目前在我國食品包裝材料中塑化劑被普遍運用,但我國在對食品的塑料包裝材料的檢測中,并沒有關于鄰苯二甲酸酯類塑化劑的要求和標準。監察標準的缺失必然會導致某些不法商販為求利益而跨越法律邊界。”

但對于食品中禁止添加的物質,能否一一進行檢測,他坦言檢測單位在操作性上有難度,但合理性懷疑還是必要的。

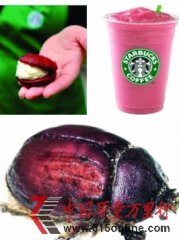

據記者了解,塑化劑在大陸地區被稱為增塑劑,并非僅指鄰苯二甲酸酯,其種類繁多,各種塑化劑之間毒性數據差別也很大。其中部分塑化劑屬于安全可食用類型,如大豆油中就含有此類環氧大豆油塑化劑。但此類塑化劑總數僅20余種,其余大部分均禁止添加進入食品,就算進行食品包裝也有嚴格限制條件。但出于市場對食品味道、色澤、品質等消費要求的日益提升,商家對添加劑的使用也逐漸泛濫,甚至不惜使用工業添加劑。

董金獅對此戲稱:“好山好水好單調,好吃好喝好危險。”

醫藥保健品含塑化劑

然而進入消費者嘴里的不僅有食品,更有藥品及保健品。

6月3日,國家食品藥品監督管理局發布緊急通知,暫停生產銷售含鄰苯二甲酸酯的保健食品,并公布含有該成分的保健品名單,它們分別是協和牌靈芝孢子粉片(國食健字G20070306)和美中清素牌多種氨基酸片(國食健字G20100217)。

《法治周末》記者走訪了北京市朝陽區各大藥店,發現叫停的保健品均已下架,未見銷售。其中金象大藥房工作人員告訴記者,之前并不了解鄰苯二甲酸酯就是所謂的塑化劑,而在銷售過程中也未見有人提起。直到此次塑化劑事件被曝光,才有消費者開始詢問保健品中的成分是否含有塑化劑。但部分藥品中其實也含有類似物質。

這種類似物質就是鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)。

據我國2010版國家藥典顯示,鄰苯二甲酸二乙酯屬于合法使用的藥用輔料范疇,使用方向主要為增塑劑和包衣材料。但對于鄰苯二甲酸二乙酯的含量,藥典中并未明確規定。

一位曾從事藥劑工作多年的胡醫生對《法治周末》記者透露,因為是藥典里規定的藥用輔料,實際上很多藥品和保健品的包衣,如膠囊和溶片,都使用了鄰苯二甲酸二乙酯。《法治周末》記者在珠海生化制藥的蓋舒泰鈣片的說明書中,也發現了鄰苯二甲酸二乙酯的蹤跡。

法國癌癥研究所曾用含鄰苯二甲酸酯類0.05%的飼料喂食四代大白鼠,結果表明本品無致畸性和致癌性。但美國環境衛生署科學研究所則用更大劑量鄰苯二甲酸酯類喂養雄性小白鼠和雄性大鼠,結果導致其輸精管退化,前肢下垂體細胞肥大。猴子在多次接受含有DEHP的血漿后,肝組織也發生病變。

為此,《法治周末》記者以消費者身份咨詢了國家食品藥品監督管理局化藥處,但對于藥品中含有塑化劑是否會對人體健康造成影響等問題,該處工作人員并未明確回應,僅表示需進一步等待總局統一答復。

而衛生部日前表示,DEHP等鄰苯二甲酸酯類物質對健康的影響取決于其攝入量。以60公斤體重的成人為標準,世界衛生組織、美國食品與藥品監管局和歐盟分別認為,每人每天攝入1.5、2.4和3.0毫克及以下的鄰苯二甲酸二酯是安全的。

但對于醫藥保健品中經常出現一天數次的服用方法,如何確定是否超過安全攝入含量,消費者仍存在疑問。

事后補救何時改為事前預警

從食品到保健品、從保健品到藥品。塑化劑危機的蔓延速度令人咋舌。然而聯系此前“瘦肉精”、“膨大劑”等食品安全問題來看,不難發現消費品的安全問題往往是存在許久之后,才被媒體曝光,有關部門才隨之開始采取相應行動,而社會影響與安全問題已無可避免地產生。

對此,消費者周衛提出了自己的質疑:“何時才能從事后的補救措施改進成事先的預警機制?”

在董金獅看來,利益永遠是矛盾的核心。許多食品加工企業,其生產配方以秘方自居,并不申請專利,在技術部門也沒有備案。因此監管部門很難在事發之前確認其中是否含有塑化劑。但如果公開配方,企業又可能面臨商業機密被泄露,企業的利益由誰來維護又是一大難題。因此,更期待國家完善相關標準。不僅應明確在食品藥品中允許使用的添加劑名單,更應明確和完善禁止使用的添加劑列表,在造成重大損失前進行預警措施,而非現在屢次的“亡羊補牢”,直到產品出現問題才將其列入“黑名單”。

同時,如果藥物中含有對人體有害的塑化劑成分,那么處罰對象應該是藥品生產企業還是塑化劑的源頭生產企業亦值得探討。

國家藥監局的做法是暫停了含鄰苯二甲酸酯等塑化劑的保健食品的生產銷售,而塑化劑生產企業暫時并未受到其主管部門的處理。但董金獅認為,對于違規企業的處罰也應該多方面看待。如果藥物中含有違規成分,不僅藥物生產企業和塑化劑生產企業是相關方,生產企業的監管部門也需要承擔一定責任。

“這就像體育比賽,監管部門不僅應該是裁判員,還應該是教練員。讓生產企業知道什么該做什么不該做,也應該是教練員的一份責任。”董金獅對記者表示。