撲“塑”迷離

塑化劑“無孔不入”,卻尚無對其慢性毒害的準確評估

2011年緣起臺灣的食品中添加塑化劑事件殷鑒不遠,國內近日又爆出白酒含塑化劑。公眾的疑問由白酒開始擴散:既然按相關食品安全衛生標準、法規生產的白酒中檢出塑化劑,是否意味著塑化劑早就隱藏于我們日常生活的各個環節?

答案是肯定的。

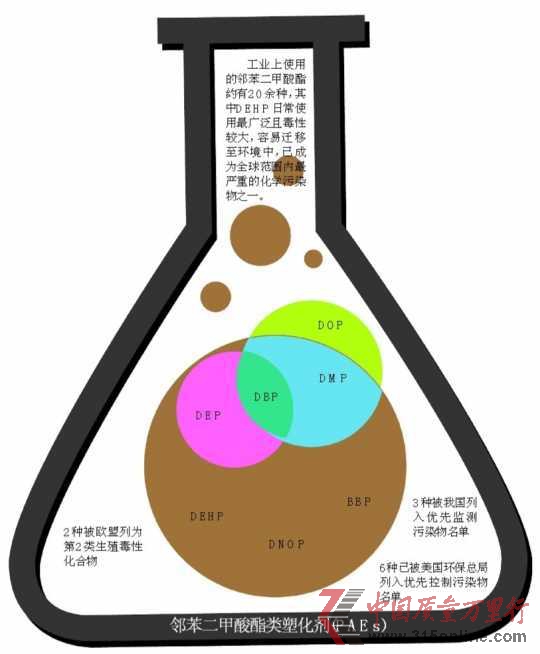

近30年來的科學研究已經證明,塑化劑,特別是鄰苯二甲酸酯類塑化劑,早已成為全球分布最廣的有機污染物之一,“游蕩”于空氣、水、食物、醫療器械中,甚至可以說“有使用塑料的地方,就可能出現塑化劑的污染”。

預警沒有公開

這一天遲早都會到來,“酒鬼”不過是最早的“倒霉鬼”。

臺灣塑化劑風波以后,衛生部、國務院食品安全委員會辦公室于2011年6月先后發文,要求重視食品中塑化劑添加的問題,并提出了相關限值。而中國酒協則在次月發布了執行上述文件的通知,要求白酒企業“禁止在酒類生產、貯存、銷售過程中使用塑料制品,加強對接觸酒的塑料瓶蓋的檢測”。

這是公開資料中,塑化劑問題首次與白酒行業相關聯。

實際上,2011年6月29日,毗鄰臺灣的福建省檢驗檢疫部門已在產自臺灣的三種酒類產品中首次檢出了塑化劑,此后中國酒協檢測發現,全國白酒產品中基本上都含有塑化劑成分,但這一信息并未公開,只作為行業預警被發給各大酒企。

在此之前,早有科研人員敏感地捕捉到了這種風險。

2008年,國家質檢總局先后發布食品和食品塑料包裝材料中各16種鄰苯二甲酸酯(PAEs,即使用最廣泛的塑化劑類型)的標準測定方法,并于當年正式實施。有感于該方法體系“對于白酒中鄰苯二甲酸酯的測定不理想”,國家農副加工食品質量監督檢驗中心(合肥)的邵棟梁工程師,于2010年改良了國標中的方法,使之更適合于白酒中16種塑化劑的檢測。

邵棟梁其實也是國家質檢總局2010年發布的《白酒產品質量監督抽查實施規范》的主要起草人之一。但這份規范中,并無塑化劑的相關檢查項目。邵棟梁改良方法,也許正是源于抽查中發現了塑化劑。這一“意外”建立的方法,卻使得其所在單位,在臺灣塑化劑風波后,成為不少酒企送檢塑化劑的首選。

在“酒鬼”事件爆出前,除了中國酒協,一些專家也發聲提醒酒企注意塑化劑污染。

國家級釀酒大師、原四川省食品發酵工業研究設計院釀酒所所長李大和于今年7月撰文,提醒各酒企“白酒中含有高濃度乙醇和較多的酯類物質,對鄰苯二甲酸酯類化合物具有較好的溶解性。”

他建議酒企“取消塑料薄膜封窖,恢復傳統窖皮泥封;接酒桶、運酒桶(罐)用不銹鋼制;輸酒管道改用不銹鋼軟管;封酒壇在聚乙烯薄膜內墊紙或其他材料,防止酒液回滴壇內;玻璃酒瓶改為磨砂口瓶”。如果實在需要用塑料制品,“應選購真正符合食品級的制品。”

李大和建議酒企規避的幾個方面,正是“酒鬼”被指塑化劑超標后,企業自查認為可能出現塑化劑遷移到白酒中的幾大環節。

但這些建議沒來得及推廣。4個月后,“酒鬼”成為白酒塑化劑事件中,第一張被推倒的“多米諾骨牌”,雖然推倒它的,可能是神秘的資本力量。

塑化劑“很忙”

在塑化劑和“酒鬼”結緣前,它已經和很多我們熟悉的物事發生了關聯。

早在上世紀80年代,當國際學術界開始關注鄰苯二甲酸酯類塑化劑對環境和健康的影響時,中國的科學家也開始關注其環境分布和毒害。中科院生態環境研究中心研究員葉常明,和同事們在進行水環境有機污染物的調查和評價時發現,北京市水環境(包括地下水)中普遍檢出塑化劑DBP(鄰苯二甲酸二丁酯),而地表水則普遍檢出DOP(鄰苯二甲酸二辛酯),雖然只有μg/kg(10-9)數量級。

隨后,空氣、土壤、植物中也先后檢出鄰苯二甲酸酯類物質。但這些數據并不為公眾知曉或關心。

2005年,歐盟發布指令,禁止在玩具材料中使用鄰苯二甲酸酯類塑化劑,導致中國玩具企業出口受阻,這才使塑化劑“一朝成名天下知”。

它波及的物事越來越多,相關政策法規也密集出臺,包括玩具與兒童用品、食品、食品包裝、紡織品、化妝品等行業中,鄰苯二甲酸酯類塑化劑的使用范圍、使用量、最大遷移量、測定方法等,都有了明確的規定。

同濟大學基礎醫學院有關科研小組的一項科學研究評估了食品接觸材料來源的鄰苯二甲酸酯類物質暴露情況。結果發現在抽檢的98個樣品中共有37個樣品被檢出含有DEHP(鄰苯二甲酸二乙基已基酯,即DOP)、BBP(鄰苯二甲酸丁芐酯)、DBP等物質。分別存在于尼龍餐具、PVC密封圈和硅膠模制品中,最高含量達到8.8mg/kg,其中DEHP和DBP的平均含量為1.06mg/kg。

同濟大學的另一項研究則表明,市售的水果、蔬菜、干貨食品中,絕大多數都檢出DEHP和DBP,“其中干貨食品類最高”。

類似的報道還有很多,比如復旦[微博]大學公共衛生學院厲曙光教授持續進行的食用油中塑化劑的遷移研究、南開大學環境科學與工程學院研究人員對室內顆粒物中鄰苯二甲酸酯污染研究等,都發現了塑化劑遷移和污染的情況。

塑化劑于是變得很忙,在凡是使用或接觸塑料制品的場合或物體,都可見其蹤跡。當然,人體也不例外。厲曙光等對103位居住在上海郊區、年齡在49-66歲之間的健康人的血清檢測中發現,DBP與DEHP的檢出率分別達到為81.6%和86.4%,最高含量分別為7.10mg/L和6.78mg/L。

“人類從胎兒期就可能開始并終身接觸鄰苯二甲酸酯類塑化劑”,厲曙光認為,鑒于鄰苯二甲酸酯類塑化劑廣泛地應用于包括建筑材料、服裝、化妝品、個人護理用品、醫藥品、醫療器械、兒童玩具等領域,其污染也必將繼續存在,并通過消化道、呼吸道、靜脈及皮膚等途徑進入人體。

真正的危險

塑化劑的真正危險之處,不在于分布的廣泛,而是迄今為止,尚無對其慢性毒害的準確評估。我們現在做得更多的是,限定其使用和遷移,比如規定所有玩具涂料產品中DEHP、DBP、BBP的總含量不得超過0.1%。

對于大劑量的鄰苯二甲酸酯類物質的急性毒害作用,已經試驗證實。這類物質具有“三致”(致癌、致畸、致突變)作用,其中一些可干擾人體內分泌系統,導致男性生殖能力減弱、引發女性性早熟,并且可能通過胎盤脂質及鋅代謝影響胚胎發育。

起初臺灣也沒有對人體中塑化劑的限量做出規定。2011年6月21日,臺灣食品安全學者專家才達成初步共識,比照歐盟標準,針對5種常用塑化劑定出每人、每日、每公斤體重容忍值,塑化劑DEHP容忍值是50微克、DBP容忍值是10微克、DIDP(鄰苯二甲酸二異癸酯)及DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)容忍值是150微克、BBP容忍值是500微克)。

“酒鬼酒”塑化劑事件發生后,也有人拿美國的標準來進行計算,認為一個人每天即使喝一斤,也不會超過人體耐受的限值。

但問題并沒有這么簡單。即便是美國和歐盟,他們也只是給出了一個安全參考值。歐洲食品安全機構(EFSA)規定,人體內DEHP濃度達到0.05mg/kg以上就認為是不安全的,美國國家環保部(EPA)通過對DBP的生殖發育毒理學研究,提出了“未觀察到有害作用劑量”(NOAEL),在此基礎上提出DBP經口攝入參考劑量(Ref-erenceDose,RfD)為每人、每日、每公斤體重10μg,歐盟食品科學委員會(SCF)通過科學評估,對于DEHP認為人體每日允許攝入量(ADI)為每人、每日、每公斤體重50μg。

而美國國家能源部(DOE)下屬的橡樹嶺國家實驗室(ORNL)建立的風險評估信息中列出的相關物質的參考劑量分別是:每人、每日、每公斤體重DMP10毫克,DEP(鄰苯二甲酸二乙酯)0.8毫克,DBP0.1毫克,DEHP則只有0.02毫克。

但這些都是基于單一污染物的限定,實際上的污染,卻可能是幾種物質同時作用,而它們彼此間協同作用的研究資料仍近乎空白。

美國疾病預防與控制中心最近的一項研究表明,全球范圍內鄰苯二甲酸酯類塑化劑對環境的污染程度,人類對其接觸的水平以及由此對健康所產生的危害程度比原先想象的要嚴重得多,發展中國家的情況更是令人擔憂。

比如中國,據2011年《上海化工》雜志發表的相關行業分析文章顯示:截至2009年我國主要塑化劑生產企業有130多家,合計產能約占總產能的87.9%。產品仍以DOP和DBP為主,其中DOP約占總量的80%。

這兩類塑化劑在歐盟等地區,已被明確禁止用于食品包裝,但我國仍在批量生產和使用,且2008版國標仍允許在食品包裝中使用DOP、DOA(已二酸二辛酯)。

實際上,已經使用的塑化劑包括鄰苯二甲酸酯類、檸檬酸酯類、磷酸酯類、環氧酸酯類、富馬酸酯類等多個類別。雖然鄰苯二甲酸酯類仍占絕大多數,但檸檬酸酯類、環氧酸酯類等安全環保塑化劑也已經開始廣泛應用,如TBC(檸檬酸三丁酯)和ATBC(乙酰檸檬酸三丁酯),均已獲得美國FDA批準作為安全、無毒的塑化劑。我國在這方面才剛剛起步。

還有一個困擾是監測方法。2011年,浙江寧波北侖出入境檢驗檢疫局徐穎等人對塑料桶裝食用油樣品進行檢測,發現無論采取何種方法提取鄰苯二甲酸酯,實驗步驟中均要使用大量的正己烷及乙腈,而這兩類試劑均被證實含有少量塑化劑!

也就是說,在做塑化劑檢測時,測出來的結果可能并非源自樣品本身。

但不管怎樣,鄰苯二甲酸酯類塑化劑的“無孔不入”已是不爭的事實。厲曙光認為,現在最重要的是,是要盡快開展其對人群危害的風險評估。

因白酒而起的塑化劑事件,或許就是個契機。