3月30日,長安汽車官方宣布,由于車輛冷卻液抗氧化能力不足,可能引起冷卻性能下降,會影響冷卻系統的冷卻效果,極端情況可能造成水溫高,存在安全隱患。因此,其將從3月31日起召回包括CS75、睿騁、CS35等多款車型,共計12.1萬輛。對此,長安汽車表示,將免費為車主提供冷卻系統清洗,并更換冷卻液的檢修維護服務,以消除安全隱患。

記者從長安汽車的4S店了解到,此次召回其實并不是一件大事,冷卻系統的清洗以及冷卻液的更換在成本上僅為百余元。雖然如此,但在《缺陷汽車產品召回管理條例》嚴格實施的背景下,因零部件故障而帶來的汽車召回已經成為常態。有統計數據顯示,去年國內汽車召回達144起,召回量突破500萬輛。

當下零部件通用化趨勢不斷加強,平臺化生產也漸成趨勢。汽車分析師封士明認為:“從成本上看,平臺化生產確實可以降低企業的研發和生產成本,但與此同時,也增加了風險發生的可能。因為,即便是一個細小的零部件問題,都或將引發‘火燒連營’的大面積事件。”因此,如何加強對供應商鏈條的管理,以及平衡壓縮成本和控制風險的關系,成為當下考驗車企經營管理能力的突出問題。

零部件經幾重考驗?

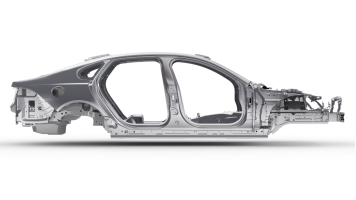

一輛汽車是由成千上萬個零部件構成。什么樣的零部件企業才能進入廠商的供應鏈體系,而在國家層面,又對零部件的標準有何管理細則呢?

與其余行業一樣,在汽車行業,對于不同的產品,國家認證認可監督管理委員會都有相應的認證標準和測試要求,此外,部分產品還必須經過國家3C認證。而要進入整車廠商的配套體系,汽車零部件企業必須建立主機廠商指定的國際認可的第三方質量體系;其次,主機廠商還要對零部件配套廠的各個方面進行嚴格的打分審核,并進行現場制造工藝審核;此外,汽車整車廠家對配套廠家的原材料供應管理能力、產品生產過程、產品質量、資金、技術實力都有相應的審核標準。在完成審核之后,進入整車廠供應體系的每一種配套產品首先都會經過零部件廠商的測試和認證,然后和整車廠一起進行測試和標定,經歷各種如耐久性以及“三高”實驗等,根據實驗的數據進行調整和校準,最后進入量產階段。

國內一位自主汽車品牌的技術人員告訴本報記者,這一過程所需的時間大概18~20個月。以變速箱為例,據其介紹,目前的變速箱產品基本上都是平臺化產品,其齒輪的排布幾乎適合所有的車型使用。所以整車廠在選擇時,僅需根據自身產品的需求進行不同的型號選擇,選擇完成后,零部件供應商會根據與變速箱匹配的發動機的特點,單獨做一個外殼,以與發動機的輸出和輸入端匹配。

匹配完成后,整車廠商的EMS控制策略分析師以及變速器的標定工程師會在一起,對上述變速箱產品進行標定測試,試制的樣車至少會用5個月甚至以上的時間來完成50~60種工況的測試,觀察其在不同工況下的換擋策略等。每一次測試都會產生大量的數據,而最終,上述工程師將共同來優化這些數據,以使零部件與整車匹配后,能達到最為優化和穩定的狀態。據上述技術人員介紹,這一測試和標定的過程至少需要8個月左右。

故障頻發為何難控

既然如此,為何零部件故障問題依舊頻發?

上述技術人員坦言,即便是經歷多重認證,從技術層面上,能預知到的問題也只有實際中會發生的50%~60%。剩下導致問題發生的原因有多種,首先,不排除消費者使用情況的問題,其次,產品和零部件生產過程中的一致性問題、材料供應商的生產一致性問題,以及硬件與控制軟件之間的匹配問題。

比如路虎極光的召回、長安福特翼虎的“斷軸門“事件、大眾DSG,乃至引發多國汽車品牌集體召回的高田氣囊門事件都是如此。

既然整車的諸多問題,都源自零部件問題,那為何在故障發生后,鮮有整車廠商大規模追責零部件企業的情況發生?對此,封士明告訴記者,雖然表面上看,很多故障的直接原因都來自零部件,但事實上,其責任更多的是指向整車企業。其一,零部件進入整車中,是有嚴格的標定和測試的,而整車企業內部,也有一套對零部件企業的管控標準,即便是零部件企業的生產未能達標,那為何整車廠并沒有及時發現?由此暴露出車企對零部件的監管不力。與此同時,據其透露,在雙方簽訂供貨協議時,整車廠商其實已經預留了部分利潤空間,為以后可能出現的各種問題做準備。不僅如此,在封士明看來,不少整車企業出于成本考慮,也會出現“故意”降低生產標準的情況。

另有一位不愿透露姓名的零部件供應商告訴記者,雖然理論上新車上市之前都有長時間的測試驗證過程,但也有整車企業為了節約時間趕進度,壓縮試驗時間等,最后導致系列匹配問題的。此外,由于目前整車廠對供應商的管控幾乎都是層級式的,難免出現疏漏。

封士明告訴記者,零部件的通用化對節約成本來說固然是好事,但無疑也增加了風險發生的可能。一個很明顯的案例是,在去年,包括上汽、奇瑞等多家企業,都曾因聯合電子的燃油泵故障而發起召回,單這一例,據記者統計,召回數量就超過80萬輛。

“平臺化生產對平臺的可延展性、柔性生產以及工人的熟悉程度都有很高的要求,一旦某處出錯,那么可能導致預想不到的大問題。”封士明告訴記者,而一旦問題發生,要解決它也顯得更難,因為平臺的研發和使用驗證有至少5年以上的周期。所以在封士明看來:“零部件的通用和平臺化的生產本身就是一把雙刃劍,如何在成本和風險之間實現平衡,對車企來說是一大考驗。”

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號