2012年3月1日國家實施《乘用車內空氣質量評價指南》,作為國內首個車內空氣質量標準,填補了我國車內空氣質量標準的空白,使得車內空氣檢測終于有標準可依。但因該《指南》并非國家頒布的強制標準,只是推薦性國家標準,不具有法律效應,因此實施這幾年來收效甚微。

由于中國沒有強制標準,導致了大量外國品牌汽車在中國投放的產品與在歐美投放的產品標準不一致,《指南》發布標準的牽頭部門里根本沒有與汽車相關的部門。隨著消費者變得更加理智和成熟,買車和賣車,行業監管之間的博弈才剛剛開始。

今年1月份,由環保部和國家質檢總局聯合制定的強制性國家標準《乘用車內空氣質量評價指南》征求意見稿正式發布。

新標準擬由推薦性指南修訂為強制性國家標準,并加嚴了車內空氣質量有害物質限值。從2017年1月1日起,所有新定型的銷售車輛必須嚴格執行該標準;而對于此前已經定型的車輛,則自2018年7月1日起開始執行。

從推薦性指南修訂為強制性國家標準,被視為此次新標準意見稿的最大亮點。

同時,基于原標準對8種車內污染物限值設定的較寬泛,新標準意見稿進一步收緊了苯、甲苯等有害物質的限值:苯由原標準的0.11㎎/m3加嚴為0.06㎎/m3,甲苯由1.10㎎/m3加嚴為1.00㎎/m3,二甲苯和乙苯由1.50㎎/m3加嚴為1.00㎎/m3。

值得注意的是,乙醛的限值由原來的0.05mg/m3調整為0.20mg/m3。對此,新標準意見稿編制說明給出的解釋是,乙醛對人的健康影響較甲醛小,且車內空氣中乙醛濃度存在很大的不確定性,限值有所放寬,但仍低于國際上廣泛認可的0.30mg/m3 安全閾值。

為了加強對企業的監管,新標準意見稿增加了信息公開和環保一致性檢查的要求。車企須公開擬批量生產車型的車內空氣質量信息,主管部門則可以隨機在生產線上抽取批量生產的汽車進行環保一致性檢查。

近兩年,消費者對直接關系身體健康的車內空氣質量日趨關注,這倒逼車企通過技術和工藝不斷降低車內空氣污染物的濃度水平。市場機制下,國內許多車企都建立了自己的車內空氣質量標準體系,基本能夠達到新標準的限值要求。

有業內人士指出,本土汽車包括自主品牌、合資品牌,不一定能達到新標準意見稿中的限值要求。目前,國內在車內空氣質量領域的發展并不成熟,工藝技術與檢測技術都跟不上。新標準不僅收緊了污染物排放限值,而且檢測方法又較單一、嚴苛,車企要達標并不容易。

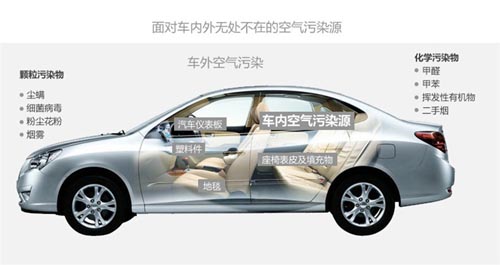

首先一點,車企在汽車制造環節就要解決該問題,須改進零部件、原材料等的生產工藝,使用更加綠色環保的內飾材料。車內空氣質量和車輛的檔次無關,并非價格貴的車污染就小。事實上,裝飾越豪華的車受污染的可能性越大。豪車使用了更多的新材料,尤其是非金屬材料和黏合劑的大量應用,且高檔車密閉性較普通車強,導致車內積聚更多污染物,危害人體健康。因此車企重視控制車內空氣質量的同時,消費者也要注意多開窗通風。