“80后火山院士”的科技經 訪中國科學院院士劉嘉麒

2024-01-17 中國質量萬里行 點擊:次

人物簡介:劉嘉麒,中國科學院院士,中國科學院地質與地球物理研究所研究員,中國科學院大學資深講席教授。主修地質年代學、火山地質學和第四紀地質環(huán)境學,是我國火山學研究方面唯一的院士。

黨的二十大報告提出,“高質量發(fā)展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”。科技創(chuàng)新是高質量發(fā)展的強大驅動力。抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展,謀創(chuàng)新就是謀未來。

劉嘉麒在接受采訪。李穎/攝

多年來,中國科學院院士劉嘉麒和他的研究團隊致力于火山地質資源開發(fā)利用項目研究,發(fā)揮智力和科研優(yōu)勢,聚焦科技成果轉化,多項新技術研發(fā)成果運用到生產中,將“小石頭變成大產業(yè)”,為經濟社會高質量發(fā)展提供科技支撐。

除科研外,劉嘉麒還長期致力于科學普及,利用業(yè)余時間到全國各地作科普報告,曾被評為北京市“最美科技工作者”。近年來,隨著新技術的發(fā)展,劉嘉麒院士開始嘗試通過網絡平臺普及知識,受到廣泛關注,被網友親切地稱為“火山爺爺”。

火山噴發(fā)對氣候影響巨大

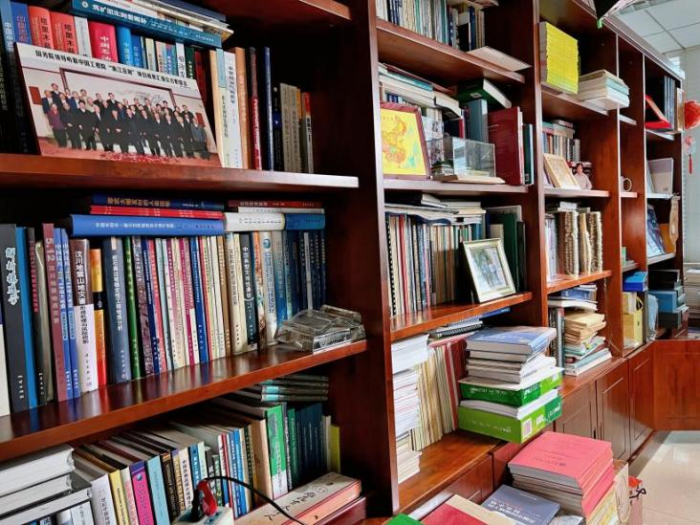

走進劉嘉麒的辦公室,占據最大位置的是進門第一眼就被震撼到的“書墻”,密不透風的書架高度接近天花板,書架對面掛著一幅壯麗照片——蓄滿地心烈焰的爾塔阿雷火山。而這位“火山爺爺”身著深色夾克,精神矍鑠、笑意盈盈地端坐在書桌前,將火山地質知識、科技成果轉化等問題娓娓道來。

劉嘉麒辦公室的“書墻”。李穎/攝

記者:現在大家都很關心天氣和氣候,比如霧霾、全球變暖等。您研究火山幾十年,請問火山對于天氣和氣候有什么影響?

劉嘉麒:這個問題很重要。火山是地球上最神秘、最具有挑戰(zhàn)性的自然現象之一,對天氣和氣候的影響是巨大的。火山噴發(fā)對氣候可能造成兩方面的影響,一是“陽傘作用”,二是“溫室效應”。

在火山噴發(fā)期間,除了火山本身釋放熱量外,還會釋放大量的巖漿和火山氣體,當大量的氣體和灰燼進入大氣層,在高空形成一個氣溶膠層,就產生了“陽傘作用”,好像在空中打了一把傘,使陽光很難直接達到地球表面,那么地球表面接收的太陽熱量就減少,氣溫可能就相對要降低,陰雨天增多;火山噴發(fā)時,除了水蒸氣外,還有二氧化碳、甲烷等溫室氣體,一般來說溫室氣體平均比重比空氣比重稍微高一點,不能上高空,所以就在地球表面上形成了溫室氣體層,這個溫室氣體層籠罩在上面之后使地面釋放的能量及熱量散發(fā)不出去,使地面溫度增高,這就是人們所說的“溫室效應”。

劉嘉麒辦公室的火山照片。李穎/攝

當火山噴出的硫化物和鹵化物氣體與高空臭氧發(fā)生化學反應時,會破壞臭氧層,形成臭氧洞,使紫外線長驅直入,危害地表人類和生物;當這些火山氣體與空中水蒸氣結合,能產生酸雨,破壞地表的生物和建筑;當大規(guī)模的火山噴發(fā),還可能會造成全球性、周期性的氣候變化,對生物界產生重大影響。

先進儀器要買也要自主研制

近幾年來,隨著我國產品和技術的快速升級迭代,許多行業(yè)的研發(fā)開始進入“深水區(qū)”,甚至到了“無人區(qū)”。我國越來越多重要領域的儀器設備接近或者處于世界科技前沿,但火山研究的大部分大型測試分析研究儀器卻是從國外購買的。如何解決設備“卡脖子”問題,無疑是持續(xù)開展科技創(chuàng)新的題中之義。

記者:火山研究,除了要在野外進行地質考察,最重要的還是要做一些測試分析研究。但比較遺憾的是,目前我國比較先進的大型儀器設備是買來的,您認為造成這方面的原因是什么?

劉嘉麒:搞科學研究必須得做實驗,很需要這種大型儀器設備,并且儀器測試水平越高,得出的研究成果也越精確。但就像你說的,現在我們好多科研儀器是從國外買的,這個用起來雖然很方便,但沒有自己的知識產權,沒有自己的創(chuàng)新能力。

如果完全依靠別人,人家制造了,并且賣給你,你就有;不賣給你,那你就沒有。所以我認為,在購買外國儀器的同時,還得想辦法自己研制。當然現在有些單位也在研制,但相對來說還不夠,還需要加強。

我一直認為中國人不懶不笨,尤其現在也不差錢,客觀條件和主觀條件都具備,如果重視,而且加強這方面,就能夠把這件事做成、做好。

創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)必須有機結合起來

我國科技投入和科技成果數量近年持續(xù)快速增長,但科技成果轉化率和產業(yè)化率仍然嚴重偏低。科研立項、成果轉化和市場開發(fā)三大環(huán)節(jié)尚存運轉瓶頸,使大量科技成果成為“展品”,科研價值難以形成生產力。

記者:談到科技創(chuàng)新,就離不開科技成果轉化的問題。目前來看,科技成果轉化最大的問題是什么?如何打破原始創(chuàng)新、成果轉化到產業(yè)應用之間的藩籬?

劉嘉麒:科學創(chuàng)新,說得通俗一點,就是要做別人沒做的,或者是別人做不好的,你能做好,這才叫創(chuàng)新。任何搞科學技術的人都要創(chuàng)新,只有創(chuàng)新才有出路、才有發(fā)展,而且真正搞科學技術的誰都不想跟著別人屁股后面走,都想比別人強,都想有新的發(fā)展,這是對科學技術人員的基本要求,也是他們基本的價值觀。

而科學技術創(chuàng)新的最終落腳點是要應用,要促使經濟發(fā)展,促進社會進步。科技創(chuàng)新很重要,但創(chuàng)新不能只停留在理論層面。有了理論創(chuàng)新,就要指導創(chuàng)業(yè),使創(chuàng)業(yè)形成產業(yè)化,才能使科技創(chuàng)新變成財富,從而推動經濟社會發(fā)展。所以,創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)必須密切有機地結合起來。

從目前看,科研機構做創(chuàng)新的人很多,國家投入也較高,但從“創(chuàng)新到創(chuàng)業(yè)”方面相對較弱,創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)結合得不夠,甚至脫節(jié),造成“兩張皮”的現象。其實,創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)同等重要。創(chuàng)業(yè)不能單純靠企業(yè)家的自發(fā)行動,也需要國家的支持,使政府跟企業(yè)科研人員有機結合起來,這樣才能促進創(chuàng)業(yè)。

生態(tài)文明對高質量發(fā)展有積極意義

強國必先強農,農強方能國強。農業(yè)強國是社會主義現代化強國的根基,推進農業(yè)現代化是實現高質量發(fā)展的必然要求。隨著我國近年來經濟社會的快速發(fā)展,對于生態(tài)環(huán)境保護有了更高要求,“生態(tài)文明”越來越成為社會大眾關注的焦點。

記者:了解過您之前的報道,您在生態(tài)農業(yè)研究方面也做出了突出的貢獻。在您看來,生態(tài)農業(yè)的發(fā)展前景如何?生態(tài)文明對推動高質量發(fā)展有什么積極意義?

劉嘉麒:在歷史長河中,農業(yè)始終扮演著支撐經濟社會發(fā)展的重要角色。尤其是在現代社會,農業(yè)的重要性更加凸顯。放眼整個農業(yè)生態(tài)、農業(yè)發(fā)展,科學技術是核心生產力。

習近平總書記一直十分重視生態(tài)環(huán)境保護,在不同場合反復強調“綠水青山就是金山銀山”。近年來,農業(yè)也在積極踐行“兩山理論”。目前,我國在農業(yè)領域的減碳處于起步階段,關于碳中和/碳達峰的重大決策已經提升到國家戰(zhàn)略高度,其中最核心的除了在能源方面改進外,就是生態(tài)農業(yè)的發(fā)展。

整個自然界的碳是循環(huán)的,植物通過光合作用把二氧化碳變成氧氣,如果沒有植物,沒有生態(tài),就沒有碳的循環(huán)。所以,生態(tài)農業(yè)和生態(tài)文明對于氣候環(huán)境具有直接影響。做好這兩件事情,不僅可以促進經濟和農業(yè)的發(fā)展,對生態(tài)和氣候環(huán)境也能起到良好作用。

生態(tài)興則文明興,生態(tài)衰則文明衰。黨的二十大報告提出,要提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性,就是為中華民族謀劃長期發(fā)展。近些年,我們把生態(tài)文明建設提升到很高的高度,并確保政策落地和執(zhí)行,為高質量發(fā)展奠定了基礎、樹立了理念,生態(tài)文明的發(fā)展,對推動高質量發(fā)展具有積極意義。

科研和科普兩者相輔相成

近年來,隨著科普傳播平臺越來越豐富,從事地質研究與科考已60多年的劉嘉麒,踏遍了祖國山川和全球七大洲、五大洋,把一生獻給了地質科學事業(yè)。他亦擠出時間,深耕科普領域20多年,被公眾親切地稱為斗志昂揚的“80后火山院士”。

記者:科技興則民族興,科技強則國家強。您既做科學研究,也做科學普及,您覺得怎樣才算把這兩件事做好了?

劉嘉麒:科學傳播是科學家的天職,科學家有義務肩負起這份社會責任和歷史責任,在科學傳播和科學普及中作貢獻。

我是做科研的人,我認為科研的本質是創(chuàng)新,科學普及是把科研成果傳播給公眾,提升公眾科學素養(yǎng)。任何一門科學技術,只有被廣大的群眾掌握,才能發(fā)揮更大作用。

科研和科普兩者是相輔相成、相互促進的。科學研究是科學普及的前提,沒有科學成果,很難做到科學普及;科學普及是對科研成果的應用和放大,只有科學成果被應用、被放大了,你的工作才有用。

劉嘉麒參與“海淀科幻少年說”活動。

科普大致分兩種類型,一種是搞科研的人把自己所學的專業(yè)知識講給公眾,一種是將其他專業(yè)知識“再包裝”傳播。包裝很重要,但科學基本原理、方法和應用不能走樣、摻假。科學普及對凈化社會也有非常重要的作用,如果放棄了科學普及的空間,偽科學就會快速占領大眾的空間。

我經常說,科研是精英科學,科普是大眾科學。科研不是誰都能做,也不需要誰都做,需要少數精英來發(fā)揮他們的智慧;科學普及是大眾科學,做的人越多越好,而且形式越多越好。所以,這兩者應該有機地結合起來。

科普不光要內容豐富,形式也得豐富,要用年輕人喜歡的方式。我會繼續(xù)和更多的年輕人分享有趣的火山知識和地球科學進展,引導更多的人走近科學、愛上科學。

掃碼投訴

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號