從古至今,房子一直都是重要的載體,隨著時代的高速發展,房子也發生著日新月異的變化!而老房,承載了人們居住環境的歷史變遷。了解每個年代的房屋結構,有助于老房裝修因地制宜地順利開展。

難點、特點

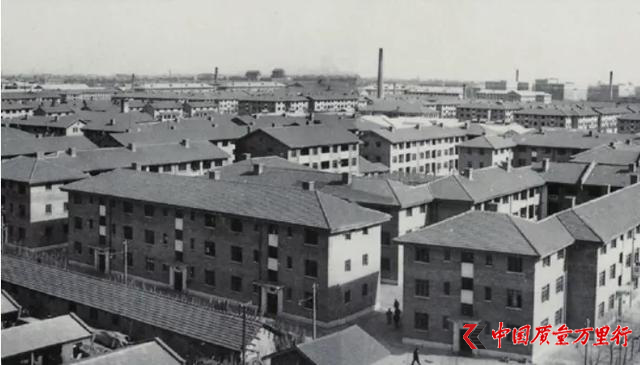

解放后,北京市在百萬莊、三里河、酒仙橋,八里莊等處建成一批“鄰里式”“街坊式”住宅區,這種住宅多數為三層,清水磚墻,木屋架坡面,現澆或預制鋼筋混凝土樓板。這就是沿用至今的單元式住宅的“原形”。

百萬莊小區

這個時期的住宅,一般三層或四層居多,尖頂、紅磚或灰磚,門和窗戶都是木質的,每戶面積不大,沒有客廳臥室之分,加上廚房、衛生間、小陽臺,整體布局很簡單。那時候的內部裝修多以水泥地面居多,隨著時代的變遷清水磚墻結構,已難以滿足現代人的生活需求。即使后來有了市政統一整改,但外墻內保溫如何處理仍是一大問題,結構性不合理及其復雜的狀況是難點之二。市政排水系統老化造成室內排水管堵塞,最終導致整個樓體的外排污口堵塞,生活環境日漸惡化。

60-70年代住宅裝修

難點

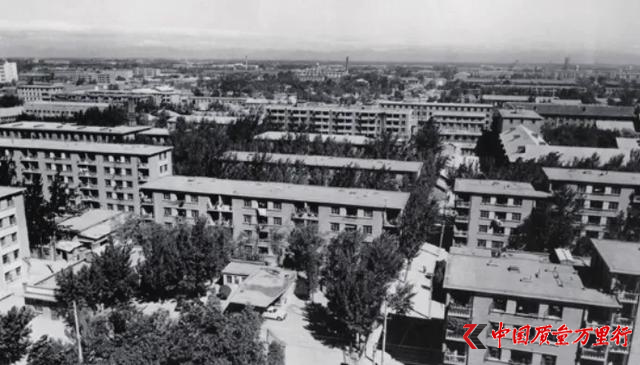

六七十年代引進了小區規劃的理論,開始用“小區”的概念代替過去的“街坊”。北京市出現了一批布局合理、服務配套完整的特色小區,主要由5~6層多層住宅構成,這時候的住宅也有了臥室、餐廳、客廳、陽臺、廚房衛生間的空間區分。

和平里住宅小區

六七十年代的小區有了更加人性化的生活空間設計,但其室內強弱電、給排水系統基本上嚴重老化,難以滿足現代生活需求。強電照明與插座共用一個回路,一旦同開幾個電器,跳閘現象時有發生,且功率配比不合理,線路外露、入戶線容量小等問題都是困擾老居民的大問題。另外,磚混結構墻體沒有保溫,室內外溫差較大;老房結構陳舊,墻體平整度誤差較大,墻面基層容易起鼓開裂,樓板多為預制板結構,接縫處不好修繕,容易開裂。

整體空間結構簡單,儲藏空間很少,空間利用率不高;暖氣多為老式鑄鐵型,占用面積,又影響整體空間美感度;衛生間有地臺,地漏設計不合理,衛生間返味嚴重。

80-90年代住宅裝修

難點

改革開放后,住宅建設大發展,商品房住宅發展迅速,一大批規模在20萬的住宅區在二環、三環路兩側路建成。最大的方莊住宅區,規模接近300萬㎡,各項服務設施,環境建設都有了很大提高。

方莊小區

90年代初期,取消福利分房,商品房剛剛興起,由于經驗不足,整體布局不合理,朝向、采光都是大問題,隔音效果特別差。電路配置陳舊,給家庭用電造成安全隱患。同時,這個時期的房子多為樓板和塔樓結構,隨著房齡的增加,內保溫發黑現象明顯。

八九十年代的房子常有衛生間挨著廚房、過道狹長、廚房分區不明的問題,所謂的戶型不過是把所有功能區間塞到一個空間里,將各種軟包、墻包、吊頂等反復堆砌。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號