企業內部控制是提高運營效率,保障依法經營和會計信息真實可靠,促進企業實現戰略目標的重要活動,是現代企業制度的根本要求,是各項管理工作的基礎,也是防范風險的一種有效機制。經濟全球化不僅給我國企業發展提供了資金、技術和管理經驗,也給我國企業發展帶來更大風險,因此我國企業完善內部控制,加強風險管理勢在必行。

近些年,在經歷寶潔公司虧損案例、世通、銀廣夏、中航油巨額虧損等企業失敗案件后,企業充分意識到企業風險管理和內部控制之間的潛在關系,開始重視內部控制的重要性,從而推進企業內部控制的制度化。同時,監管機構也開始關注內部控制信息的披露并陸續發布了一系列關于內部控制信息披露的規則。

越來越多的外部投資者也開始了解上市公司內部控制的情況,并重視上市控制內部控制信息的披露。上市公司內部控制信息的披露,不僅可以體現上市公司內部控制體系的建設及治理結構是否完善,檢測企業的內部控制風險管理意識是否足夠強化,還能夠為外部投資者提供更多進行投資決策的有效信息,提高企業的社會聲望。

我國內部控制規范披露發展歷程

2006年6月6日,國資委發布了《中央企業全面風險管理指引》,要求中央企業圍繞風險管理策略目標,制定內部控制系統。2008年5月22日,財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會等五部委聯合發布了《企業內部控制基本規范》,要求上市公司從2009年7月1日起開始執行,同時鼓勵非上市的大中型企業執行。2010年4月15日,上述五部委又聯合發布了《企業內部控制配套指引》,要求在境內外同時上市的公司自2011年1月1日起首先施行,自2012年1月1日起實施范圍擴大到在主板上市的所有公司,并擇機在中小板和創業板上市公司施行。同時,鼓勵非上市大中型企業提前執行。2012年8月15日,財政部會同證監會發布《關于2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規范體系的通知》,為穩步推進主板上市公司有效實施企業內部控制規范體系,決定在主板上市公司分類分批推進實施企業內部控制規范體系。2014年1月3日,證監會同財政部制定了《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號—年度內部控制評價報告的一般規定》,規定需要披露內部控制評價報告的上市公司,在發布年度報告時應遵照執行。

此外,我國獨立審計準則和國家審計準則均要求審計人員關注被審計單位內部控制的建立健全情況和有效實施情況,為出具審計報告提供依據。

2015年我國上市公司內部控制信息披露情況

本文選取深市、滬市交易所上市公司為樣本。所需的內部控制自我評價報告、內部控制審計報告來自深交所、上交所和巨潮網網址,并手工整理內部控制自我評價結論、審計意見和內部控制缺陷信息。披露報告以能否在深交所、上交所和巨潮網網址查找到為準。樣本截止時間為2015年4月30日,樣本總數量為2631家公司。

1.2015年內部控制評價報告及審計報告披露基本情況分析。

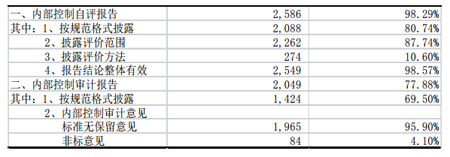

經統計,2014年度,2586家上市公司披露了內部控制評價報告,總體披露比例為98.29%,其中,按照規范披露的公司為2088家,占比為80.74%;內部控制評價結論整體有效的上市公司共2549家,占比為98.57%;。披露了內部控制評價報告的上市公司中,2262家公司披露了內部控制評價范圍,占比87.47%;274家上市公司披露了內部控制評價方法,占比10.60%。

2014年度,2049家上市公司披露了內部控制審計報告,總體披露比例為77.88%。其中,1424家上市公司披露了規范的內部控制審計報告,占比為69.50%;內部控制審計意見為標準無保留意見的上市公司共1965家,占比為95.90%;內部控制審計意見為非標意見的上市公司共84家,占比為4.10%。其中帶強調事項段的無保留意見共58家,占比2.83%;保留意見共2家,占比0.10%;否定意見共21家,占比1.02%;無法表示意見共3家,占比0.15%。

2.內部控制評價及審計缺陷披露情況分析在2014年度內部控制評價報告中,2141家上市公司披露了內部控制缺陷認定標準,445家上市公司未披露內部控制缺陷認定標準;343家公司披露了2014年度內部控制缺陷,共披露2345項內部控制缺陷。其中,重大缺陷96項,占比4.09%;重要缺陷77項,占比3.28%;一般缺陷2165項,占比92.32%;未區分缺陷等級的內部控制缺陷7項,占比0.30%。在這343家上市公司披露的2345項內部控制缺陷中,披露了具體內容的內部控制缺陷838項,占比35.74%,缺陷內容主要涉及資金活動類缺陷、財務報告類缺陷、組織架構類缺陷。;2014年度,會計師事務所出具的內部控制審計報告中,導致否定意見的內部控制重大缺陷共計53項,否定意見報告共21家,導致否定意見的內部控制重大缺陷共計53項。所涉及的業務活動/事項主要為資金活動類缺陷、財務報告類缺陷和資產管理類缺陷。

我國上市公司內部控制信息披露存在的問題

1.內部控制信息披露內容流于形式,缺乏符合企業披露的實際動機。

從以上的分析和數據我們可以看出,上市公司已經開始重視內部控制信息披露的重要性,但是很大部分公司披露的信息量依舊不高,流于形式,披露內部控制缺陷的公司仍占少數,僅少部分承認存在重要或者重大缺陷,即使在報告中披露了內部控制缺陷,一般也只是簡單地帶過,很少涉及實質性的缺陷問題,信息含量較低,很難真正為各利益相關者提供對決策有用的增量信息。這也體現企業缺乏披露內部控制的積極動機。與遵守相關規定向投資者公開企業信息,提高企業形象給企業帶來的收益相比,披露內部控制的成本過高。一方面會在投資者范圍內造成很多不良的影響,給企業帶來負面影響,使其在投資者心中的形象大大降低;另一方面,在內部控制缺陷披露過程中也極易造成公司商業機密的泄露,更可能導致公司經營失敗等。因此企業基于收益成本原則,對內部控制信息的披露持消極態度。

2.上市公司內部控制體系不完善,缺乏內部控制的有效執行。

近年來,盡管對于內部控制及風險管理得到企業越來越多的重視,但是上市公司內部控制體系的建設仍然不夠完善,主要體現在內部風險控制觀念弱化,缺乏正確業務流程的指導和風險管理體系的保障以及完善的公司治理結構。公司股權的集中導致董事會與管理層的相互重疊,導致控制權過于集中,很難形成法人治理的權利制衡機制。這些缺陷使內部控制制度無法在企業得到完全有效的執行。

3.內部控制披露相關法律的司法約束不足,缺乏有效的外部監管。

上交所及深交所頒布的內部控制指引是根據法律法規及規范性文件和證券交易所股票上市規則的規定而制定的,雖然要求上市公司強制執行,但是內部控制指引畢竟只是行政監督性質的規定,并無法律效力。因此由于缺乏對違法違規事件責任人的事后處罰,對違法違規行為難以形成威懾力,其司法約束力明顯不足。

如何加強和完善內部控制信息披露

1.規范上市公司內部控制披露體系,激勵上市公司提高信息披露的積極性。

監管機構應進一步規范上市公司的內部披露體系,對其內部控制的評價方法、范圍、內部控制缺陷的認定標準及披露方式做進一步詳細清晰的規定,使投資者等相關內部控制報告使用者能從中得到更多有用信息,從而使披露規范的上市公司能夠享受聲望提高等帶來的好處;此外,監管機構應正確引導上市公司,提高其對于內部控制信息披露其積極性。

2.加強企業內控控制風險防范體系建設,完善治理結構及內部控制執行。

企業應進一步加強內部控制風險防范體系建設,強化內部控制風險管理觀念,優化股權結構,建立起股東會、董事會、監事會以及管理層之間制衡的機制,強化責任意識,保證內部控制發揮應有的功效。從而建立起完善的內部控制環境,使企業內部控制能夠得到有效的執行,使內部控制信息披露成為上市公司自覺自愿的行為。

3.完善上市公司信息披露相關法律,增強司法約束力及外部監管作用。

我們可以在某些方面借鑒像美國頒布的《薩班斯法案》的成功經驗,進一步完善我國上市公司信息披露的相關法律,增強其對上市公司管理層的行為及違法行為處罰的司法約束力。從而使外部監督機構在檢查監督過程中對上市公司的行為能夠做到有法可依,增強司法約束力。同時,外部監管機構要加強對上市公司內部控制信息的監管力度,建立起完備有序的稽查機制,對于披露虛假信息、隱瞞內部控制重大缺陷的上市公司以及出具虛假內部控制審核意見的會計師事務所,應當落實處罰,加大上市公司及注冊會計師的違約成本。

參考文獻[1]宋國良,張笑梅。中美內控制度監管理念的核心區別與聯系[J].董事會,2015,(01)。

[2]林建標。基于公司治理視角下的內部控制研究[J].當代會計,2015,(03)。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號