國務院發布新規以先進標準引領消費品質量提升

文/本刊記者 劉回春

電飯鍋、馬桶蓋,雖然都是小物件,可是許多消費者寧可千里迢迢遠赴國外,也不選擇家門口的就近購買,這種屢屢發生的尷尬局面正折射了國內消費品品牌號召力不足和消費者對國內產品質量的不自信。

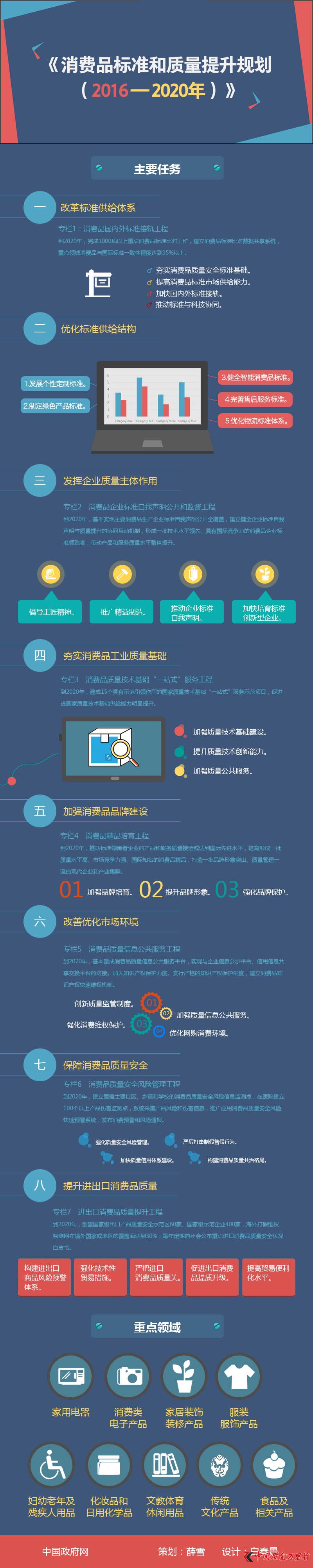

我國已成為全球消費品生產、消費和貿易大國,消費對經濟增長的基礎作用明顯增強。但是,消費品標準和質量還難以滿足人民群眾日益增長的消費需求,呈現較為明顯的供需錯配,消費品供給結構不合理,品牌競爭力不強,消費環境有待改善,國內消費信心不足,制約國內消費增長,甚至造成消費外流。為深化消費品供給側結構性改革,提升消費品標準和質量水平,確保消費品質量安全,擴大有效需求,提高人民生活品質,夯實消費品工業發展根基,推動“中國制造”邁向中高端,有力推動“中國制造2025”順利實施,為經濟社會發展增添新動力,國務院辦公廳日前印發《消費品標準和質量提升規劃(2016-2020年)》(以下簡稱《規劃》),部署以先進標準引領消費品質量提升,倒逼消費品裝備制造業轉型升級。

《規劃》制定總體目標,重點領域的主要消費品與國際標準一致性程度達到95%以上;消費品質量國家監督抽查合格率穩定在90%以上;消費品質量競爭力指數穩定在84以上。

倒逼消費品裝備制造業轉型升級

《規劃》指出,要圍繞推進供給側結構性改革,堅持市場導向、改革創新、標準引領、質量為本、開放融合的基本原則,以先進標準倒逼消費品工業提質增效升級,擴大有效供給滿足新需求,改善消費環境釋放新動能,創新體制機制激發新活力,不斷滿足人民群眾日益增長的消費需求。到2020年,實現消費品標準體系基本完善,重點領域消費品質量達到或接近國際先進水平,企業質量發展內生動力持續增強,知名消費品品牌價值大幅提升。

《規劃》提出:一是改革標準供給體系,構建政府主導制定標準與市場自主制定標準協同發展、協調配套的新型標準體系。加快國內外標準接軌,重點領域的主要消費品與國際標準一致性程度達到95%以上,推動實現內外銷產品“同線同標同質”。二是優化標準供給結構,滿足消費結構升級的需求。加快推動個性定制、綠色產品、智能產品、售后服務、物流配送等新興產品和新興業態標準化發展。三是發揮企業質量主體作用,激發企業質量提升內生動力。推動第三方發布企業標準“排行榜”,建立企業標準“領跑者”制度。四是夯實消費品工業質量基礎,提升質量技術創新能力。實施消費品質量技術基礎“一站式”服務工程,形成全鏈條的“標準-計量-認證認可-檢驗檢測”解決方案。五是加強消費品品牌建設,提高中國消費品知名度和美譽度,消費品質量競爭力指數穩定在84以上。六是改善優化市場環境,進一步激發市場活力和消費潛力。建立消費品生產經營負面清單管理制度,除強制性標準和法律法規明確規定外,取消消費品生產經營其他市場準入限制。七是創新消費品質量安全監管模式,保障消費品質量安全。實行“隨機抽查企業、隨機抽檢產品、隨機選擇檢測機構”制度,規定對產品質量國家監督抽查合格的同一企業的同一規格型號產品,6個月內任何地方、部門和機構不得重復抽查,消費品質量國家監督抽查合格率穩定在90%以上。八是實施外貿“優進優出”戰略,提升進出口消費品質量。

《規劃》強調,要圍繞消費需求旺盛、與群眾日常生活息息相關的一般消費品領域,著力推動家用電器、消費類電子產品、家居裝飾裝修產品、服裝服飾產品、婦幼老年及殘疾人用品、化妝品和日用化學品、文教體育休閑用品、傳統文化產品、食品及相關產品等領域的標準和質量提升工作。

《規劃》要求,要加強法律法規建設、財稅政策扶持、質量人才培養、宣傳教育和輿論引導、組織領導和部門協作等方面的配套保障。各級政府要建立健全質量激勵和約束制度,將消費品標準和質量提升工作納入政府質量工作考核范圍,確保各項政策措施落實到位。

標準與國際接軌

盡管許多消費者更青睞于購買國外產品,但是國內產品質量真的不如國外嗎?質檢總局黨組成員、國家標準委主任田世宏表示并不盡然。

“我國有一部分消費品的安全指標比國外高,比如在儲水式電熱水器的防電墻要求、電壓力鍋和豆漿機等液態加熱器的安全要求、紙質品的衛生要求等方面,我國不但不低于國際標準,有的甚至領先國際標準。而國際上的紡織服裝、家用電器、煙花爆竹、制鞋、鐘表這些領域,我們還承擔了國際標準化組織(ISO)和國際電工委員會(IEC)這兩大專業標準化技術機構的重要工作,實質性的參與、甚至以我為主承擔國際標準制定。” 田世宏說。

近年來,我國消費品標準化和質量工作加快推進,現有消費品國家標準和已經備案的行業標準近6000項,消費品標準體系逐步建立,其中家用電器、紡織服裝、家具、玩具、鞋類產品等行業的國際標準轉化率達到80%以上,消費品質量國家監督抽查合格率“十二五”期間增長了1.8個百分點。

然而,從整體來看,我國在一些消費品領域與國外標準還有差異。“比如在一些化學物質的限量安全要求方面,國外更多是通過技術法規重點建立跨領域或者全產業鏈的通用技術要求,而我國還聚焦在具體產品的化學安全要求上,領域性的、產業鏈標準相對不足,需要向國際看齊。”田世宏說。

為此,《規劃》設置了7個工程專欄,其中首要一條便是消費品國內外標準接軌工程,提出要開展中國標準與國際標準和出口標準的比對、關鍵指標驗證,提高中國標準與國際標準一致性水平。

田世宏表示,要加快國內外標準的接軌,既要積極鼓勵采用或者轉化國際標準,又要開展國內外標準的比對分析,大力推進中國企業、中國的技術專家實質性參與到國際標準化活動中,更重要的是參與到國際標準制修訂的工作中去。同時,要充分利用好技術性貿易措施,分析、研究、借鑒國外的標準化先進管理經驗方法、國外的先進技術標準的要求,促進國內標準水平提升,在實際中推動實現內外銷產品“同線同標同質”。

“以后標準實施沒有內銷、外銷產品的區分,生產線、標準、質量都是一樣的。” 田世宏說,“要力爭到2020年實現重點領域主要消費品國際標準一致性程度提升到95%以上,消費品質量國家監督抽查合格率穩定在90%以上,消費品質量競爭力指數穩定在84以上。”

激發企業內生動力

企業是標準化和提升質量的主體,標準的執行和質量的提升最終要靠激發企業的內生動力。為此,《規劃》在制定過程中,著力研究了怎樣引導和鼓勵企業把握市場的需求提升產品質量,并設計了一些具體的激勵性措施。

據田世宏介紹,《規劃》推出“標準+金融”的合作創新模式,探索建立標準創新融資征信制度。“今后企業標準化能力將作為一種無形資產,可以增加企業在銀行的授信額度。這對一些輕資產、無抵押的高新技術企業,包括創新型的科技中小企業來說,能夠在一定程度上幫助企業解決融資難、融資貴的問題,為標準化能力強的優勢企業和金融機構之間形成一種互動和融合共生的環境。”田世宏說。

《規劃》還致力于進一步放開、搞活企業標準化工作,建立企業標準的領跑者制度。“我們會進一步推動實施企業標準自我聲明公開和監督制度,提高企業標準化信息的透明度。同時,也鼓勵社會第三方機構對這些公開的標準進行評估,規范制定和發布企業標準的排行榜,更好地引導消費者更多地選擇標準領跑者產品,滿足市場對一些消費品質量標準信息的知曉度,更好地引導消費。” 田世宏說。

為了進一步鼓勵和扶持優質企業,還將配套有關財稅金融的激勵和扶持政策。田世宏指出,要統籌利用現有的資金渠道,鼓勵社會資本以市場化的方式設立消費品標準和質量提升的專項基金,重點支持消費品領域的標準化建設、質量基礎能力的提升、質量技術創新和應用推廣。

此外,結構性減稅也將同步推進,營業稅改增值稅的試點將全面推開,打通增值稅抵扣的鏈條,增強企業經營活力。《規劃》中還明確要求,在政府采購招投標活動中要納入有關標準的技術條件和質量安全的有關要求。

“社會資源將向質量品牌優勢企業集聚。” 田世宏說。

放管結合優化服務

側重設計一些制度上的創新和機制上的創新是此次《規劃》的又一亮點,這使得政府在定標準、抓質量的大局中,始終堅持“放管服”協同推進的節奏,從容地處理好和市場的關系。

市場準入將進一步放開。“政府將建立消費品生產經營負面清單制度。這個制度建立以后,除強制性標準,以及工業產品生產許可證、3C強制認證等法律法規明確規定的市場準入之外,取消消費品生產經營中有關標準和質量的其它市場準入限制。” 田世宏說。

為了減輕企業的負擔,監督抽查制度也將進一步統一規范。據田世宏介紹,監督檢查過程中要實施“三隨機”,即“隨機抽查企業、隨機抽檢產品、隨機選擇檢測機構”。要推行消費品質量監督抽查結果信息的共享和互認,各方面、各部門、各地方對產品質量監督抽查的信息都要公開,公開后達到共享和互認。在這個前提下,規定對產品質量國家監督抽查合格的同一企業、同一規格型號的產品,6個月內任何地方和部門或者機構都不能重復進行抽查,推動實現“一個標準、一次檢驗、結果互認、全國通行”。

該放的放開,該管的也要管住。田世宏表示,今后檢驗認證結果將建立責任追究制度。要完善檢驗認證機構承擔產品質量的連帶責任的約束機制,更好地規范檢驗認證的行為。此外,還將建立消費品質量安全風險監控體系,建立主要消費品質量安全的追溯體系,強調消費維權,推進缺陷產品召回常態化。在消費品質量安全風險的管理、風險防控、消費維權和缺陷產品召回常態化方面做出相應的規定。

為了進一步優化服務,政府將推出質量技術基礎的“一站式”服務工程,在服務過程中運用“互聯網+質量技術基礎”的模式,整合資源,形成一個全鏈條的“標準-計量-檢驗檢測-認證認可”整體技術解決方案,真正為企業、為產業聚集區或者區域的發展提供全方位、全過程、集中式的精準服務。