按揭買車捆綁銷售保險這樣做沒有法律依據

文/楊艷艷 張治 本刊記者劉回春

隨著生活節奏的加快,小汽車成了人們生活中不可或缺的消費品之一。在購車過程中,你是否為按揭買車卻遭遇捆綁銷售保險而被“潛規則”了呢?

消費者張先生在準格爾旗薛家灣153某汽車銷售有限公司購車時就遭遇到這樣的事情。

張先生以按揭貸款的方式交付購車款,提車時被銷售員告知:“該公司規定,按揭貸款購買的汽車必須在指定的保險公司購買車輛保險,并需要交付3000元的保險押金,直至還清貸款予以退還。”于是,張先生按照汽車經銷商的規定交付了車輛保險和保險押金。但他在使用車輛一年后發現,汽車經銷商指定的保險公司車輛保險價格明顯高于其他公司,遂決定在其他保險公司購買保險。然而,汽車經銷商堅決要求,必須從指定的保險公司處購買指定汽車保險種類,否則3000元保險押金不予退還。

準格爾旗消費者協會詳細了解了事情的原委,按照《消費者權益保護法》第九條規定,消費者享有自主選擇商品或者服務的權利。

消費者有權自主選擇提供商品或者服務的經營者,自主選擇商品品種或者服務方式,自主決定購買或者不購買任何一種商品、接受或者不接受任何一項服務。

消費者在自主選擇商品或者服務時,有權進行比較、鑒別和挑選。依法多方調解,最終,該汽車經銷商最終退還張先生交付的保險押金3000元,并且同意張先生自由選擇保險公司購買車輛上路所需的保險種類。

本案中,汽車經銷商要求消費者購買指定公司的車險這種行為,具有強制性,并不是消費者真實的意愿,侵害了消費者的自主選擇權。

律師:綁定保險必須明示消費者

北京金誠同達律師事務所沈陽分所律師蒲偉說,根據《反不正當競爭法》規定,經營者銷售商品時,不得違背購買者的意愿搭售商品或者附加不合理的條件。由于分期付款,銀行對于購買險種有一定的要求,但4S店不應該強制消費者在店內購買保險,銷售人員應協助消費者,在消費者選擇的保險公司購買合適險種。

“關鍵是看合同中對這個事情是怎么約定的,如果有書面的約定消費者同意在指定的保險公司投保,收取保證金就不存在不合理。在合同必須明示保險公司是誰、保險購買時間等等,這種情況下合同才是有效的。如果事先告知的情況下,消費者都知道了,仍然同意,就不算強迫消費。”蒲偉律師認為,在雙方簽訂了書面合同的基礎上,4S店也必須提供多家指定的保險公司供消費者選擇,價格也應與市面價格一致,如果價格過高,消費者可撥打12315進行舉報投訴。

蒲偉律師指出,如果劉先生經過調查,確認自己沒有簽訂任何合同,只有一張續保保證金收據的情況,可以要求對方解除約定。“消費者有權利自行消費,不能被強制到哪個保險公司投保。”

工商部門:對捆綁銷售保險說“不”

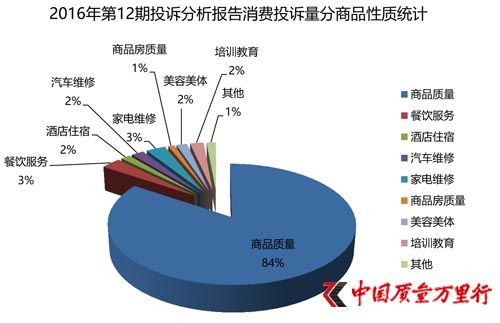

工商部門執法人員在接待相關投訴中發現,強制保險的產生主要有三方面因素。首先,降低貸款風險是主因。各金融機構為確保抵押貸款中抵押物的價值,通過要求貸款人投保上述險種并將金融機構作為保險受益人,可以降低貸款抵押物滅失的風險,確保貸款安全。其次,曾獲規章支持。在1998年中國人民銀行頒布的《汽車消費貸款管理辦法》中,第十七條規定了“借款人應當根據貸款人的要求辦理所購車輛保險,保險期限不得短于貸款期限。在抵押期間,借款人不得以任何理由中斷或撤銷保險”。雖然在2004年重新制定的《汽車貸款管理辦法》取消了這一規定,但也未做禁止性要求,因此這一做法被各金融機構延續了下來。第三,利益驅動。汽車銷售方通過自身平臺為金融機構和保險公司提供交易機會并借此獲利,是在汽車貸款中促成強制保險的驅動因素。

執法人員表示,該行為加重了消費者義務,顯失公平。在汽車消費貸款行為中,借款為主民事行為,不需要有其他民事行為的存在就可獨立成立。抵押為從民事行為,是金融機構為降低貸款風險將購車人所購車輛作為貸款抵押物所附加的條件。貸款人信用償還能力和借款擔保(即抵押)是《商業銀行法》第三十六條(商業銀行貸款,借款人應當提供擔保。是商業銀行應當對保證人的償還能力,抵押物、質物的權屬和價值以及實現抵押權、質權的可行性進行嚴格審查。經商業銀行審查、評估,確認借款人資信良好,確能償還貸款的,可以不提供擔保。)和《汽車貸款管理辦法》規定的必要貸款購車條件,在此條件外,額外增加對抵押物的保險作為貸款要求,并不是汽車貸款法定必要條件。金融機構降低抵押物價值減損的風險,其法定手段正如《汽車貸款管理辦法》第五章“風險管理”所規定,可以通過嚴格確定信用等級,合理設置貸款抵押率,建立嚴格的抵押品管理程序和操作要求,強化抵押品的全過程動態監管等辦法來降低抵押物減損的風險。金融機構不應采取加重消費者保險義務的方式來減輕自身規避貸款風險之責。也不應為規避自身風險而額外加重消費者義務、轉嫁保險成本。

強制捆綁保險行為違反了保險公平自愿原則。《保險法》規定,保險遵循公平原則,除法律、行政法規規定必須保險的外,保險合同自愿訂立。在汽車貸款過程中,除交強險為法定強制保險外,第三者責任險、車損險、盜搶險,均應遵循公平自愿原則。金融機構對貸款人就抵押車輛購買的險種、保險金額作出強制性規定,與《保險法》的立法原則相違背,也并不是消費者真實意思表示的結果。

首先,根據《保險法》的規定,受益人是人身保險的特有概念,不存在于財產保險中。投保人與保險人在財產保險合同中關于以被保險人以外的第三人(金融機構)為受益人的約定,沒有法律依據,該約定無效,第三人不能依據該約定取得給付保險金請求權。

其次,根據《道路交通責任強制保險條例》設立的初衷是“為了保障機動車道路交通事故受害人依法得到賠償”,第三者責任險同樣以保障交通事故受害人得到賠償為目的。因此,將金融機構作為保險受益人,與立法精神相違背。且其無法先于受害人履行優先受償權,因此無現實意義。

再次,根據《物權法》、《擔保法》的規定,對于到期不履行債務或其他約定情形,作為抵押權人對抵押物有優先受償權。《擔保法》第五十一條還規定了“抵押物價值減少時,抵押權人有權要求抵押人恢復抵押物的價值,或者提供與減少的價值相當的擔保”。金融機構作為債權人享受充分的法律保護,其額外對貸款人購買的險種、保險金額作出強制性要求,并將自己列為保險受益人,其加重貸款人義務、轉嫁風險成本不僅缺少法律依據,而且與民法確立的公平、平等、自愿的原則相違背。