貨不對板、物流滯后、山寨APP搭車……

電商年中大促后遺癥一籮筐

“你買了啥?”“到貨了嗎?”“沒買虧吧?”……每次電商大促過后,“剁手黨”們見面談論的恐怕離不開這些話題。在“電商轉型新起點”“新零售分水嶺”的光環下,今年各家電商都鉚足了勁在“6·18”中大撒福利,創造了比肩“雙11”的千億級別銷售額。

然而,當部分消費者“買買買”的熱情退去,回頭發現自己撿了便宜,卻掉進了坑里,懷疑自己仿佛參加了一個“假促銷”。“6·18”年中大促落下帷幕一周后,價格虛標、貨不對板、物流滯后、網絡專供款質量差等各種大促“后遺癥”已經開始出現,南方日報記者近日接到多位消費者的投訴,并總結出在電商大促中容易中招的消費陷阱,你有沒有被套路呢?

后遺癥1

網絡專供款暴露質量問題

“本以為買到了便宜貨,沒想到質量這么差。”家住廣州市越秀區的張先生6月13日在網上超市的直營店購買了幫寶適192片裝嬰兒紙尿褲,當時商家舉行“6·18”促銷活動的規則是“滿三箱減一百”,于是張先生購買了原價608.8元的3箱紙尿褲,優惠后實際付款508.8元。紙尿褲到貨后,張先生的寶寶用了一片后臀部就出現了過敏現象,其后張先生才發現該批次紙尿褲是網絡專供款。

“一般的紙尿褲中間是棉芯的,就算濕了也不會結塊,這次我發現紙尿褲濕了后就結成一坨一坨的,摸起來還有類似鹽的晶體。”張先生找店家交涉后,店家稱可以賠償產品價格三倍的費用,但張先生沒有接受這一提議。“紙尿褲是寶寶用的,這一產品對寶寶身體是會產生傷害的,我不需要三倍退款,但我想知道這一批次產品到底是假冒偽劣產品還是品牌的網絡專供款本身有質量問題,希望對寶寶有害的這一批次紙尿褲可以下架。”張先生目前已向工商部門投訴,工商部門承諾對紙尿褲進行鑒定后,在72內小時給予張先生答復。

受線上專供款困擾的還有市民宋先生。宋先生在線上某家電品牌旗艦店以999元的價格購買了一臺復古單開門電冰箱,可一個多月后,冰箱就出現制冷效果差、噪音大等問題。隨后,宋先生預約了售后維修服務,維修人員上門后告知他此款冰箱不在聯保范圍內。網店客服人員則給出答復,該款冰箱屬網絡特供款,不在實體店銷售,要想維修只能寄回去由廠家免費維修,但宋先生需承擔來回運費。

分析:

專供產品當心遇上劣質貨

在線上用更低的價格買到同款產品令不少消費者以為自己“撿到了寶”,殊不知可能入了坑。近年來,品牌商家在線上推出專供款早已是業界心照不宣的事實,商家降低成本獲利,消費者享受著低價特供帶來的優惠,線上專供款在質疑聲中,悄然占據網購“半邊天”。

南方日報記者比較發現,線上專供款多打著品牌質量、工廠發貨、專柜正品的旗號來吸引消費者,價格也便宜不少,在國內某高端女裝品牌的線上旗艦店,一款線上特供款羊毛大衣為899元,但同品牌同樣式的產品在實體店近5000元,對比成分表后可發現,線上特供款的羊毛含量比實體店的少了近30%。

業內人士認為,線上專供款的出現是商家為了避開實體店和電商兩個銷售渠道的左右手互搏,多數品牌推出“專供款”以平衡電商、折扣店和專柜的發展。此外,提供線上專供品更多是為了迎合個性化的消費需求,品牌通過“專供款”還可以靈活地進行庫存準備,針對不同的消費群體進行差異化經營。“網絡專供款和實體店是商家針對不同的消費群體做出的營銷策略,部分產品只在設計、款式、功用上會有所區分,相當于兩條產品線,質量都有品牌保證,不會相差太大,因此沒注意過要另外說明。”

中國電子商務研究中心法律權益部的專家稱,由于線上專供款價格較低,其選材及質量上會與實體店產品有所差異,但并不代表線上專供款就是劣質貨。消費者在網購時要貨比三家,看清楚產品介紹中是否含有“專供”字樣,如果對線上專供產品存在質疑,應與網店客服溝通,謹慎購買。“家電類線上專供產品因退換貨較麻煩,消費者在選擇時應格外留意,最好貨比三家。”

后遺癥2

價格保護政策享受不易

一位網名為“C姐”的消費者講述了網購價格變動的“心跳”經歷。她6月17日網購了兩盞燈,當時顯示6.17-6.18活動期間是特價168元/盞,還能用滿299減50的優惠券,最后實付286元拿下了兩盞燈。“原本我是要買三盞的,但滿299減50優惠券一天只能用一次,想到明天就是6月18日,說不定會更優惠,而且頁面提示活動也持續到6月18日,就沒有買。”但讓“C姐”驚訝的是,6月18日早上起來一看燈價已經漲到269元,關鍵是頁面同樣提示是6.17-6.18活動。“我趕緊向電商平臺投訴,而客服表示價格會隨時調整。對于這樣的處理結果,我當然不能接受,像是在欺詐消費者呀。”她表示。

除了保價政策不靠譜外,也有消費者發現電商大促中的報價有問題,最多的就是先提價再優惠。武漢的白先生一個月前在某電商平臺上買了一臺家用小冰箱,當時并不是促銷季,價格為545元,在“6·18”大促中,他卻發現該型號的冰箱價格上漲至595元,“上面還標明了是促銷優惠價,很容易引導消費者立即搶購從而造成不必要的財務損失。”白先生說。

分析:

限制條件多讓消費者“心累”

國內的主流電商平臺,除了淘寶和天貓外,京東、當當、蘇寧易購、國美在線均有相應的保價政策,具體的條款有所不同,但大體的流程一致,即消費者在購買商品后的一定時間內,如果發現該商品出現降價,可以自行申請價格保護。但記者發現,網上對電商“價格保護”的吐槽不在少數,一方面是由于部分消費者不了解價保措施的規則和限制導致產生誤解,此外,也有分析人士認為,在競爭激烈的電商領域,價格戰已經成為常態,很多平臺主動推出“價格保護”機制,也是為了讓消費者放心大膽地在自家平臺上選購,但由于價格變動頻繁,售后處理時間人力成本高,實際體驗中各種限制還是未免讓消費者覺得“心累”。

記者在京東官網上發現,價保措施適用于京東自營商品,在一定保價期內,如商品出現降價情況,在價保規則范圍內,將贈送消費者與差額部分等值的款項、或京券、京豆,京東商城對其價格保護的說明為:“京東的商品價格隨市場價格的波動每日都會有價格變化,下單后訂單中某種商品很可能出現降價行為,京東出于消費者利益考慮,推出價格保護服務。在訂單商品妥投之前或者妥投后的一定天數內申請價格保護,申請成功,可按照提交申請時商城售價支付,或通過積分形式返還差價。”

在實際操作中,各大電商對于價格保護的申請時間都作了限制,通常是訂單提交或完成后7-15天內,大型家電的價保期更長些,一般為30天,大部分平臺都規定了秒殺、搶購、團購、會員價等價格不能享受價保,有贈品、海外購、生鮮類全球訂單也不能作為價保依據,部分電商平臺還規定了移動端和PC端也不能進行價格比較,經過一番篩選后,滿足價保條件的商品寥寥無幾,加之部分客服人員處理速度較慢,在審核期中就會錯過價保日期。

后遺癥3

山寨電商APP搭車行騙

下單后快遞太慢是每次電商大促后消費者抱怨最多的問題,物流雖慢可總還是會拿到手里,有部分消費者買的商品卻“憑空消失”了。電商大促期間,在北京工作的李女士偶然看到一個購物APP廣告,看著不錯,于是就用手機搜索下載。“安裝好后,我通過這款APP買了兩斤櫻桃,平臺說由于是團購需要一個星期才能發貨。下單時,我覺得特別便宜,本來要一百多元的櫻桃團購下來才65元。然而,等了快一個月,我還沒有收到貨,于是通過APP申請退貨,但怎么都找不到訂單信息。”李女士說,后來咨詢了用這款購物APP的朋友才知道,下載的是一款山寨APP。

分析:

騙子搭車電商大促

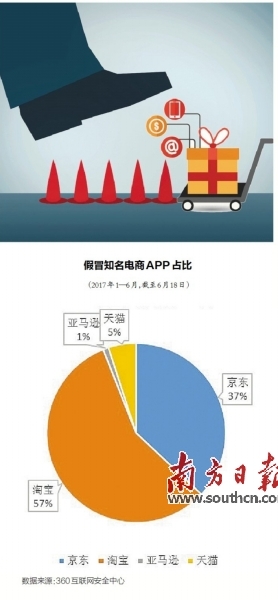

在“6·18”期間,各類釣魚網站、騷擾電話、垃圾短信、假冒電商APP等也“趁勢打劫”,給用戶財產安全造成威脅。根據國內手機安全軟件360手機衛士對“6·18”前兩周的數據分析顯示,在“6·18”期間,騷擾電話識別攔截總量達1.25億次,攔截手機端釣魚網站達1.16億次;攔截垃圾短信4.76億次,除了傳統的詐騙形式外,仿冒知名電商APP也成為最新的欺詐手法。

數據顯示,2017年1月至6月(截至6月18日之前),冒充知名電商的APP940個,占過去6年總數的22.7%。僅在“6·18”狂歡節前兩個星期,就發現了36個。其中,假冒淘寶的比例高達57%,位居2017年冒充知名電商APP占比的首位,成為詐騙者們最偏愛的華麗外衣。這可能是因為淘寶的受眾基數大、人群覆蓋范圍廣,詐騙行為成功的概率較大。而在京東的假冒類型中,利用白條和金融類產品行騙是主要的詐騙手段。

記者發現,檢測出的假冒電商APP的惡意軟件,其圖標和應用介紹幾乎與真實電商APP一模一樣,購物界面也高仿真實購物網站,用戶極容易誤認下載,形式主要有三種:一是簡單模仿一個電商APP的標識圖像,或使用這款APP的名字,從而利用原創APP的知名度;二是利用特殊軟件全盤復制一個APP,將原來APP的自動廣告提供商換成自己選擇的廣告商,這樣一來就可以創造廣告收入,而這些收入本來應該屬于合法的APP開發商;三是假冒者抄襲應用之后,插入惡意軟件,引發高額費用甚至虛假交易等。

“不法分子主要模仿一些電商或者一些網銀的應用,采用和官方應用的名稱,或者冠以‘升級’‘插件輔助’之名,圖標也非常相似。普通用戶很難一眼分辨出真假。”據360手機衛士安全專家葛健介紹,用戶一旦安裝這些山寨APP,它就會私自發送短信到用戶指定的號碼,竊取用戶短信息內容,造成用戶隱私泄露和資費消耗。此外,由于高仿電商APP,還會涉及賬號登錄、密碼支付等功能,用戶一旦登錄,銀行卡賬號、支付密碼等就可能被竊取,造成財產安全風險。葛健建議,消費者一定要到正規的應用商店下載軟件,要盡量避免下載一些所謂的插件、輔助軟件,因為很多的惡意程序都用利用這些名稱進行傳播,消費者還應注意應用獲取的權限是否符合它的功能,一些和本身功能無關的權限需注意。