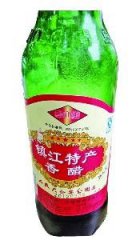

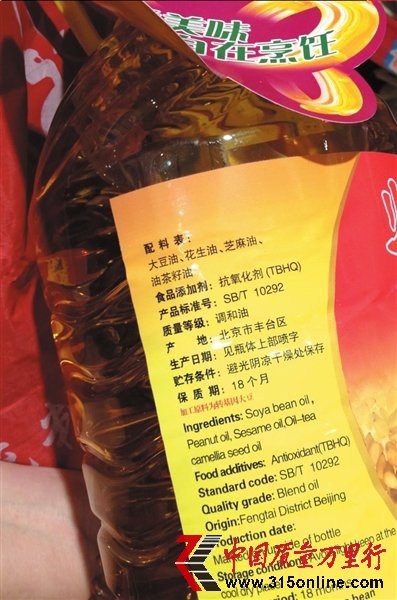

市場上的調和油配料表只標成分而無具體占比。本報記者徐曉帆攝

昨天,中儲糧油脂有限公司在京推出自有品牌食用調和油的同時,攜中國糧油學會抨擊當下調和油市場存在“亂象”企業不公開調和油的產品配比,用低價食用油作主要成分,卻用高價油品來為調和油命名,侵犯消費者的知情權。

市場上的調和油是否真的存在上述問題?原因何在?相關管理部門如何看待?

爆料

調和油成分不透明

“食用調和油是一種高毛利率產品,其配方被企業宣稱為商業機密,而消費者缺乏基本的知情權。”中儲糧油脂有限公司副總經理王慶榮昨天以此結論開場。

“一個普遍的現象是,目前市場上的調和油盡管都在名稱上突出最昂貴、最被消費者看重的油品,也會標注產品配料,但卻看不到所含各種油料的具體成分和比例。”王慶榮稱,調和油生產企業往往是用價格低的食用油作為調和油的主要成分,只放很少比例的高營養價值、高價格油品,卻用后者來為調和油命名。

“比如橄欖調和油、芝麻調和油,其實橄欖油、芝麻油在其中的占比還不到1%,而加入了大量廉價的棕櫚油,市場售價卻不菲。”中國糧油學會常務副會長王瑞元昨天也向記者表示,調和油成分配比不透明,企業隨意命名,嚴重侵犯了消費者權益。

中儲糧油脂有限公司方面表示,導致這一現象的原因是利益驅使。在高利潤的誘惑下,一些企業會對調和油中各種原料的比例進行調節。中儲糧油脂有限公司提供的資料顯示,當前售價100元的大豆油,除去生產、包裝和銷售成本,只能賺3元錢,即3%的利潤率;售價100元以大豆為基礎油的調和油,利潤則可以達到6元,利潤率6%,是純大豆油的一倍。

記者也注意到,今年以來,擁有金龍魚等品牌的益海嘉里兩次上調食用油價格,但調價的產品都是花生油和菜籽油,調和油則沒有跟著漲價。

調查

標成分不標比例

記者昨天走訪了一些超市,發現市場上的調和油的確不標注成分配比。例如金龍魚的“第二代食用調和油”配料表中顯示有菜籽油、大豆油、玉米油等,京糧集團的火鳥“香芝麻炒菜調和油”配料表為大豆油、花生油、芝麻油等,但這些產品的配料表均未標明每種油的具體占比。

“如果產品寫成芝麻調和油,那我就認為這油肯定以芝麻油為主。”市民王女士昨天對記者表示:“實際上是否如此,我也無法判斷,但我覺得肯定不會含那么多芝麻油。”

對于不標注成分配比的問題,相關企業是如何解釋的?食用油市場的老大金龍魚母公司益海嘉里昨天在接受記者采訪時表示,食用品的配方是為營養健康服務的,“金龍魚調和油榮獲了國家專利配方,我們也標注了營養成分表,充分保護了消費者的知情權。”而中糧集團及京糧集團昨天未對記者的采訪給出答復。

溯源

調和油國標缺位

那么,企業為何不標明成分配比,讓消費者明明白白地消費?專家認為,根本原因在于我國調和油標準一直缺位。王瑞元告訴記者,我國的大豆油、花生油等八大食用油的國家標準早在2004年就施行了,當時,調和油市場的隨意勾兌、名稱繁雜等問題便引起了有關部門的注意,因此調和油的國標制定工作也被提上了日程,但由于企業對調和油的命名規則存在爭議,直到現在該標準也未能出臺。

“該標準的征求意見稿已經擬好,我們希望越快出臺越好。”王瑞元透露了其中的部分規定,例如,今后調和油不能冠以“橄欖”“花生”等具體名稱,而統一稱為“食用調和油”;產品原料的90%以上要按照添加量從大到小的順序在外包裝上標明。

衛生部食品安全綜合協調與衛生監督局食品安全標準處處長張旭東昨天則對記者表示,食用調和油的國標今年已經立項。