制圖/張繼

漫畫/李四 瘋狂的“地下彩”

晨報記者 金 淼

我們想寫下十年前的荒誕,當時的地下六合彩莊家是如何綜合運用了大眾傳播、組織傳播和人際傳播的各種渠道,強化人們“不勞而獲”和“控制幻覺”心理,做出啼笑皆非的事情。從那些荒誕里,再重新審視當下。

簡單的概率連著謠言被地下六合彩莊家放置到各種各樣的情境下,人們篤信“碼報”和電視節目、報紙和日常生活里出現的“玄機”。

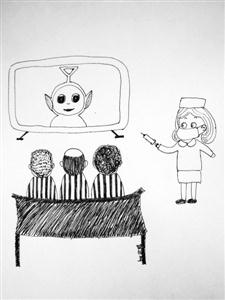

有人為此精神分裂,在精神病醫院里,要護士喊著《天線寶寶》里的“寶寶奶昔”才肯打針;有人買字典,只為讀懂“碼報”上莊家不知從哪里搜刮、拼湊出來的“玄機”;有人看《天天飲食》,主持人劉儀偉剁了只螃蟹,由此預言那期出44,“就中了,你說靈不靈?”

他們堅信六合彩的“特碼”是“經過天文地理五行八卦”算好的,香港六合彩官方一次次的回應也陷入塔西陀陷阱。

“碼報”是六合彩官方為了透露玄機給他們,即使看了“碼報”,買不準,也只是“腦子不夠用”。

母雞每天下了多少個蛋?門前經過的人是什么生肖?這些一次次被賦予隱喻。

在地下六合彩北上、西進的十年前,令人啼笑皆非的一幕幕,如浮世繪一般展現在我們面前。縱觀歷史發現,這些荒誕,不止在十年前,也在一百年前,同樣也在當下,公立彩票、地下黑彩仍在出著各類官方、非官方的預測,人們一次又一次聚在一起,討論走勢。“歷史總是驚人的相似”。

壹

■高額的返獎率和控制幻覺交織在一起,簡單的概率被忽視。“碼民”們篤信“特碼”是提前定好的。

■癡迷于六合彩的“碼民”們沉浸在自己的世界里,用只有他們自己能夠理解的方法,四處搜尋關于六合彩的暗碼。

2017年1月2日,體育彩票亮出自己上一年的成績單,2096億元銷售額,較上一年增長11.4%,首次突破2000億元大關。

“我們不否認在短期內,中國彩票銷量還能進一步地增長。但是,在表面繁榮的背后,存在一系列的隱憂,其中一個非常嚴重的問題就是民眾投注的不健康心理。”上海師范大學商學院投資與保險系主任李剛教授說。

博彩參與者中,廣泛存在著“不勞而獲”和“控制幻覺”心理。各個博彩傳播主體往往采取各種手段強化了博彩參與者的這兩種心理。

“如果擲一枚均勻的硬幣,前三次都是正面,那第四次,會是哪面?”

“反面。”

很好,你和當時參與控制幻覺實驗的大多數耶魯學生一樣,答錯了這道題,答案和第一次擲硬幣時的概率是一樣的,依舊是,正反概率參半。

“在拋硬幣這樣的純粹隨機性事件里,即使是非常聰明的人,哪怕是耶魯大學生,他們還是試圖從過去的結果中來找出一些規律。當硬幣連續三次正面時,幾乎所有的參與者都認為下一次是反面,這就是控制幻覺的表現。”李剛說。

十年前,這樣的控制幻覺,在地下六合彩里,連著莊家精心設置的宣稱能提示“特碼”的謠言。文化知識相對比較落后的小縣城市民和農村居民為主的“碼民”中,“特碼是預先定好的”這樣的偽常識,無法被拒絕。

內地的地下六合彩主要依托于香港地區發行的公立彩票“六合彩”,“六合彩”目前采用“49選6”的形式,每周二、四、六開獎,每期開出6個基本號碼和一個特殊號碼(簡稱“特碼”)。地下六合彩最流行的玩法是猜每期的“特碼”,賠率1:40。

高額的返獎率和控制幻覺交織在一起,簡單的概率被忽視。“碼民”們篤信“特碼”是提前定好的,地下黑莊家們會通過各種各樣的暗示“透碼”,“碼報”、電視節目、報紙,讓他們一次又一次印證:“特碼”是事先定好的。

“六合彩”官方香港馬會一次次地回應:每期“特碼”均是隨機搖出。卻又一次次陷入塔西陀陷阱。

經濟學博士出身的李剛回到東北老家時,曾被親戚要求幫忙算“特碼”,“你告訴他們這個東西是隨機的,算不出來,他們不信,你告訴他們香港馬會的官方回復,他們也覺得你在說謊。當人們陷入到確認偏差,不管你是否定、肯定還是沉默,都會被他們解讀成他們所認為的答案,‘特碼’就是算好的。”

癡迷于六合彩的“碼民”們沉浸在自己的世界里,用只有他們自己能夠理解的方法,四處搜尋關于六合彩的暗碼。他們篤定地認為,找不到是因為他們不努力,并不是因為這些“暗示”不存在。

甚至一度一個臥底地下六合彩300天的公務員,在其“詳盡揭露地下六合彩黑幕的巨作”《海嘯——地下“六合彩”黑幕揭秘》里也提出一個荒誕的結論:香港六合彩公司把“特碼”告訴“碼民”,讓大家都知道,這樣莊家就(輸)死了。

“他真的做了些調查,這書還印出來了,就是這么魔幻。受過高等教育的人,在那樣的情境下,都相信“特碼”是算好的,你沒法去指責那些‘碼民’了。”李剛說。

貳

■碗里面條的根數要仔細地數著,60歲的老太太,一到“開碼”的早上,就去看自家雞窩里的母雞下了多少個蛋。

■在概率論計算賭博的模型里,無論下注方式如何變化,收益率=賠率×贏的概率-1,根據地下六合彩賠率和贏的概率計算,收益率恒為負,所以從長期角度,“碼民”注定是輸的。

地下六合彩使人們變得失去理智,“碼民”們無時無刻不注意著生活里的暗示。他們篤信那些生活里被忽視的細節里,藏著“致富”的“特碼”。

香港中文大學人類學系助理教授約瑟芬·博斯科等人在針對內地地下六合彩的調查報告中寫道:八點半過后,“特碼”出來了,11,人們拼命從電視節目和“碼報”里,找到支持“特碼”的根據,開始罵自己為什么當時看好了11沒買。過了幾分鐘,才知道“特碼”有誤,41,人們再一次從碼報和生活的暗示里找出蛛絲馬跡,討論自己是如何錯過了41。夫妻間的吵架由頭,是丈夫責怪妻子沒有下注41。整個村莊,男女老少,都沉浸在當夜的“特碼”里。

村民們在平淡的生活里,試圖找出“開碼日”和其他平常日子的一點點不同。碗里面條的根數要仔細地數著,60歲的老太太,一到“開碼”的早上,就去看自家雞窩里的母雞下了多少個蛋。門前經過的人數,也可能是命運的“暗示”,村民們不厭其煩地數著門前經過了多少人,在他們覺得必要的時候,還會上前去問一下:你屬啥?(注:地下六合彩49個號碼,被按照十二生肖排列,本命年生肖有5個,其余為4個。)“小學四年級的時候,我出門打死一條蛇,回家我媽沒問我被沒被蛇咬,卻一直在問我,那條蛇什么樣子?”陳觀良至今都記得自己父母“買碼”時的瘋狂。這些生活里的“暗示”會出現在他們的筆記上,“碼民”們注意生活中出現的一切數字。

“碼民”們篤信,“特碼”是通過“天文地理五行八卦”算好的,如果平淡的生活不能給他們一點“指引”,他們開始尋求祖先和神的“幫助”。信佛的人開始去土地廟求“特碼”,信基督的人禱告求“特碼”。村子東頭,還有人拿著酒和兩根竹竿上墳,“說是要接祖先回家算碼”,整個村子沉浸在群體無意識中。

當祖先不管用了的時候,“碼民”們開始轉而相信莊家給他們提供的,六合彩“官方”出的“碼報”。用超大字體,東抄抄西抄抄,印著語句不通的“玄機詩”的“碼報”。“碼民”們相信六合彩官方在借著這些給他們“透碼”,“碼報”里夾雜著的明星八卦,也可能暗藏“玄機”。

偶爾有人像李許一樣,跳出腳來。“我們村子,在我三爺爺用250塊錢中了1萬塊之后,大家都像瘋了一樣去‘買碼’。因為中獎概率高,它不像福利彩票,身邊很多人中獎,尤其在鄉村這樣的環境里,一個人中獎,一百人都會知道,然后大家都去買。到最瘋狂的時候,出完碼,各個寫單的要給上一級莊家匯款,我們鎮上郵政銀行,錢到出碼的那天都會被取光。你和家人說概率,說香港馬會的官方回復,他們覺得你是不讓家里發財。”致力于打擊地下六合彩的李許說。

在概率論計算賭博的模型里,無論下注方式如何變化,收益率=賠率×贏的概率-1,根據地下六合彩賠率和贏的概率計算,收益率恒為負,所以從長期角度,“碼民”注定是輸的。

地下六合彩在國內一些地區流行十年后,即使“碼民”們意識到“十賭九輸”,仍然篤定“特碼”是算好的。這些環節里,唯一掙錢的就是村里的寫單人和各級莊家。

在地下六合彩的金字塔等級結構里,每個大莊家下面會有幾個小莊家,每個小莊家下面有數量不等的寫單人。寫單人是莊家在村子里的“代表”,負責在村子里接受“碼民”下注。每到開碼日的夜里,寫單人的家或者村里的小賣店會擠滿村民,在村莊這種包含了親緣、朋友、地緣的社會紐帶里,超強的信任讓“碼民”們在八點前會聚在一起討論自己前一晚的夢境,一起下注。正如人類學家費孝通80年前在《江村經濟》中曾寫過的那樣,“娛樂中的集體活動加強了參加者之間的社會紐帶,因此它的作用超出了單純的生理休息。”

記者聯系到當年在村里的一個寫單人——馬達(化名)。馬達是附近兩個村的寫單人,“小莊家是我小學同學,有點小錢,百八十萬的樣子。我們村和隔壁村,親戚還有我那些朋友,都在我這兒下單。每次我們叫‘吃水’,就是莊家給我下注額的15%作為回扣,高的時候16%。2006、2007年那會兒,地下六合彩玩的人最多,我一個月抽水就有一萬多。你想想那是多少錢,但是我也忍不住買,要是不買,我那時候也發財了。”

2012年后,地下黑3D“顯露頭角”,其他“娛樂方式”開始登上舞臺,地下六合彩逐漸被人們拋棄,馬達的生意也開始不好做了,“都是大爺大媽下單了,他們都五塊十塊那么買,我‘吃水’也吃不了多少,莊家也不給我‘吃水’的錢了,每次有人在我這兒下注,中了,他會給我點錢,沒人中,就沒錢。”

叁

■村子里,曾有過17個孩子帶著一個老阿姨目不轉睛地看著英文原版的《天線寶寶》,聽不聽得懂不要緊,他們會拿著筆記下畫面上任何一個細節。

■在精神病院里,甚至需要護士喊著針筒里的藥是《天線寶寶》中的“寶寶奶昔”,病人的情緒才會安穩下來。

除了六合彩“官方”印刷的“碼報”,莊家散播的各類“透碼”謠言里,影響最大的莫過于《天線寶寶》能夠暗示“特碼”的謠言,“一度讓中國上千萬的‘碼民’在家里看《天線寶寶》。”李剛說。

英國記者還曾專門研究過為什么《天線寶寶》這部講述四個外星人的動畫片,在中國能夠吸引男女老少,創下在本土時都未曾有過的收視率。

李剛說:“當時有謠言說,中央政府為禁絕內地‘六合彩’,又不影響香港合法開辦的六合彩,出錢辦這個節目(《天線寶寶》),用這種隱秘的方式向‘碼民’透碼,以頂垮莊家。”

各地的謠言說法不同。在廣東,謠言是:只能看翡翠臺英文原版的《天線寶寶》。在廣西,謠言發展成只能看廣西臺播放的《天線寶寶》。等到了東北,謠言變成了一定要看中央7套的《天線寶寶》才準。

村子里,曾有過17個孩子帶著一個老阿姨目不轉睛地看著英文原版的《天線寶寶》,聽不聽得懂不要緊,他們會拿著筆記下畫面上任何一個細節。李許的三爺爺,就是靠數在《天線寶寶》里出現的船上有16扇窗戶,押中了16,中了一萬塊錢。

《天線寶寶》 里任何數字的明示是沒有用的,阿姨在看到幾個“寶寶”互相撥電話號碼、打電話的時候,會歇一下。阿姨相信命運的“特碼”不會這么輕易的透露。她要注意的是,當天線寶寶們在草地上扭屁股的時候,天上的云有沒有出現“異常”,當期的“寶寶”們是不是一開始的時候都在室外。

村民們為此總結了看《天線寶寶》的公式,公式里包括:結尾最后一個跳進洞的“寶寶”波色不出。(注:地下六合彩將49個號碼,分為紅藍綠三個波色。)在這樣的公式不適用的時候,他們愿意加上一句:公式是死的,所以跟(買)的時候要活用。

謠言一度變成,凡是和“天”字有關的節目都要看,《天線寶寶》《天氣預報》《天天飲食》。有人在《天天飲食》里,數了當期劉儀偉一共切了37刀,買了37號,中了。

“人的大腦分泌一種物質叫多巴胺,負責激發愉悅之感。當人們參與風險性活動的刺激越大,多巴胺分泌量越多,人們感受的效用更大。但隨著時間推移,需要增加更大的刺激才能分泌出相同量的多巴胺。這意味著人們需要不斷增加投注額才能感覺到刺激帶來的此前等量效用,由此就產生了賭癮。”李剛說。賭癮在心理學領域,又被稱之為“病理性賭博”。

根據湖南當地媒體報道,當地累計有150人因沉迷地下六合彩而心理失衡,導致精神障礙。在精神病院里,甚至需要護士喊著針筒里的藥是《天線寶寶》中的“寶寶奶昔”,病人的情緒才會安穩下來。

除湖南外,重慶、廣東、福建等地皆有因癡迷地下六合彩導致的分裂樣精神障礙、精神分裂癥患者。

廣東省揭陽市復退軍人醫院,2000年左右,收治過因參與地下六合彩賭博致精神障礙118例,其中47例臨床表現被害妄想,還有夫婦共同參與地下六合彩出現精神障礙,一同住院治療的情況。

一個患者在事后形容,“自從投注地下六合彩后,我心里要么特別興奮,要么煩躁不安。聽別人拜神能中大獎,我就去我們祖廟長跪一日一夜。我腦海里一直有兩個聲音,一個聲音告訴我哪個碼特別好,另一個聲音就在那兒反對。”

就這樣,在不少人精神分裂、傾家蕩產、跳樓自殺后,十年前的地下六合彩瘋狂落下帷幕。

肆

■村子里,人們又一次聚在一起討論,他們又一次開始根據報紙和生活里的“玄機”預測每期的中獎結果。

■“很多東西可能看起來表面在變,但是實質沒有改變,只是可能披著現代、高科技的外衣,歷史總是相似的,但是我們不希望歷史重演。”

在地下六合彩荒誕的十年后,我們發現,它的落幕,也只是“娛樂方式”的多樣化,各類彩票發行機構、地下黑彩、詐騙團伙,仍在推出各種形式的走勢圖、夸大中獎率,不少人仍在病態地購買著各類彩票。

一個初中學歷的投注者,為了預測福彩3D中獎號碼,自學了高等數學和電腦軟件操作,每隔一段時間,他就拿出自己“改進”的軟件,告訴李剛他離成功預測中獎號碼就差一步了,“無論你怎么和他普及概率,告訴他每次開獎都是隨機的獨立事件,他都不相信。”

“各種博彩品在本質上都屬于帶有上癮性質的不良消費品,即便是政府發行的彩票,也會出現上癮的情況。公立彩票由政府壟斷發行是兩劣相權取其輕,就是為了將人性的一夜暴富心理與社會的公益事業相結合,進而緩解其負面效果導致的社會福利下降。”李剛介紹。

更甚,在福利彩票指定網絡信息發布媒體上,以3D彩票為例,該網站提供了各類走勢圖:直選走勢圖、跨度走勢圖、和尾走勢圖等一系列“預測”走勢圖。在總跨度走勢圖里,還將每期的開獎結果,用奇偶、質合、除3余數、除4余數等進行分類。

除此類看似“專業”的走勢圖外,其他各類詐騙網站仍然運用著如地下六合彩時期一樣的謠言模式,在百度上搜索“福彩3D”,撲面而來的是各類“預測”網站,其中一家名為《易傳膽碼》的網站,聲稱能通過《易經》占卜術,結合黃歷,賦予五行八卦與天干地支的理論,將當期出現概率最高的號碼逐一羅列出來。

村子里,人們又一次聚在一起討論,只不過這次他們拿的是從各個彩票投注站買來的正規福彩3D報紙,他們又一次開始根據報紙和生活里的“玄機”預測每期的中獎結果。

“很多東西可能看起來表面在變,但是實質沒有改變,只是可能披著現代、高科技的外衣,歷史總是相似的,但是我們不希望歷史重演。”李剛最后舉了個例子:2013年,體育彩票超級大樂透頭獎全國開出35注,中獎概率為2200萬分之一,而同一時期被記錄在案的死于雷擊的人就有49個,概率差不多為2500萬分之一。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號