中國國際名牌協會會長解艾蘭把中國品牌發展劃分為四個階段:第一階段,國內品牌啟蒙時期(20世紀80年代至90年代);第二階段,國內品牌發展時期(20世紀90年代);第三階段,品牌國際化醞釀時期(2000年至今);第四階段,品牌國際化的融入時期。國際品牌和國內品牌的競爭加劇,中國品牌必將融入到世界品牌競爭的潮流中。

解艾蘭先生對中國品牌發展階段的劃分關注于新中國成立以后。更多研究中國品牌發展史的學者認為,品牌并不是現代社會獨有的經濟現象,遠古時期,中國的品牌雛形已現。

遠古時代品牌的萌芽

有學者指出,中國品牌的歷史源頭可追溯到遠古時代。如同最初的商品來源于勞動產品一樣,在遠古時期的一些產品上,曾有過區別器物的標記符號,如在一些產品上刻上銘文、年號等。在我國“三皇”時期,即伏羲氏教人們結網漁獵、飼養家禽,神農氏教人們種田時期,人們就已經在使用的陶器上繪圖作畫,使用各種標記符號,例如,在陶器底部印著精致的席紋、麻布紋或同心圓線條的割痕。這些標記符號可看作是品牌的歷史源頭。

“宋人有沽酒者,升概甚平,遇客甚謹,為酒甚美,懸幟甚高”。

戰國末年的韓非子在《外儲說右上》中這樣描寫,表現出當時有固定營業場所的商人為了明確自己的身份,宜傳自己的產品,最常用的廣告形式就是招牌和幌子;山東壽光縣出土的西周“乙侯”貌鐘,銘文刻有“乙侯作寶鐘”五字;而“良季鼎”的銘文上有“良季作寶鼎”的字樣,這些都被認為是我國古代早期商標和品牌的萌芽。

古代品牌的雛形

在河南登封告成鎮發掘出土的大約春秋戰國時期的陶器上刻有篆體的字跡“陽城”,被認為是我國品牌的雛形,是我國最早的文字廣告,標志著品牌的傳播逐步開始走向標準化、規范化和商業化。

《樂府詩集·羽林郎》曾這樣描寫賣酒的女子:“胡姬年十五,春日獨當壚……頭上藍田玉,耳后大秦珠。”研究者認為,“當壚”已經是一個專門指代酒的專有名詞,而“藍田玉”、“大秦珠””顯然是當時公認的品牌首飾。

以品牌來襯托文學作品的主人公,表現出當時的品牌意識已經相當普遍、相當清晰。但是,明確的品牌意識直到唐宋時期才逐漸出現。

史書《三輔決錄》記載:“夫工欲善其事,必先利其器,用張芝筆,左伯紙及臣墨。”這些品牌都是以能工巧匠的名字命名,說明當時的人們已經懂得用具有鮮明特征的品牌來體現商品的卓越價值。

初具現代品牌外貌

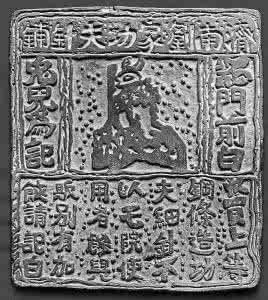

東漢蔡倫發明造紙,到東晉時期南方各地紙業已經相當發達。隋朝時期,國內已經出現雕版印刷了。伴隨著印刷術的發明和使用,具有近代廣告特點的印刷廣告也出現了,使品牌雛形得到了更廣泛的發展。宋朝時期,山東濟南有一家專造功夫細針的劉家針鋪,鋪前有尊石兔,制造者就以“白兔”作為其商品的標記。

在針的包裝紙上用銅版印有白兔圖案,刻有“認門前白兔兒為記”的字樣,其中“細針”是商品屬名,“白兔”是品牌,“劉家針鋪”

是廠牌,這個印刷銅板基本上具備了現代品牌的全部外貌,現陳列在中國歷史博物館,它是我國商標與廣告的珍貴歷史文物,也是世界商標史上極為珍貴的文物。

品牌保護意識的形成

1530年,京城醬菜鋪的老板請當朝宰相嚴離為其品牌“六必居”題名,以此防止自家醬菜被他人假冒,自此“六必居”揚名天下,至今昌盛不衰。這被認為是品牌現象出現后,我國第一個有明顯品牌保護意識的注冊防偽行為。雖然此時的注冊還不是嚴格意義上的具有法律效應的注冊,但是無論是從品牌保護意識還是市場競爭意識來看,“六必居”無疑開了一代風氣之先。

稍后,還涌現了“都一處”(1752)、“全聚德”(1844)、“內陛”(1853)、“桂發祥”等百年老牌。

創于1844年的“全聚德”烤鴨店,原來是一家干鮮果店的招牌字號“德聚全”,意思是“以德聚全,以德取財”。公元1862年商店易主,接受商店的老板楊全仁見招牌字號中的“全”字與自己的名字暗合,于是把牌號倒過來以“全聚德”為自己的招牌字號,取其“全仁聚德,財源茂生”的意思。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號