在當前國家對環境保護力度不斷加大,環保巡視力度不斷加強的背景下,大江南北對環境保護工作都提到了一個空前的高度,絕大部分地方環保部門一旦發現或接到環保問題反映或投訴,都積極響應,積極行動,重拳出擊,徹查重處,既有效回應了社會聲音,又有效維護了環境安全。此舉,既是對環境保護的高度重視,更是中央“依法治國”的“法治”理念的堅決踐行。

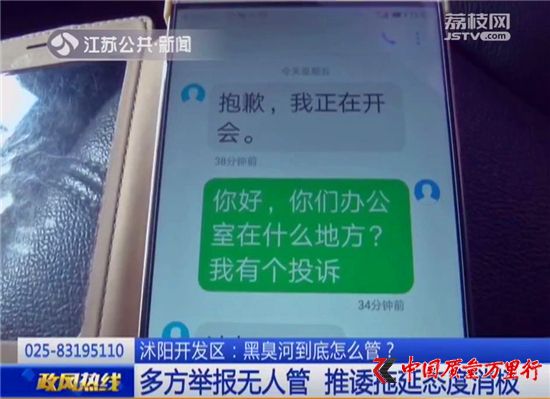

8月26日,“江蘇公共新聞”頻道“政風熱線”播出報道披露,在國家級沭陽開發區存在企業非法生產和偷排廢水現象,記者聞訊奔赴該地進行走訪。沭陽當地環保部門的拖延行為,不僅激起了主持人的憤怒,斥之為“人治”,也引起評論員的強烈不滿,稱其行為“開會成了擋箭牌”,“沒有有效措施”,“沒有有效的反饋機制,更多的是一個‘人治’。”主持人在節目的最后提出,沭陽相關部門應“從嚴監管,杜絕拖延現象。”

從十八大以來,“依法治國”的“法治”精神可謂已深入人心,尤其是隨著國家環保巡視制度的不斷推進,環保巡視力度的不斷加強,把環境保護推上法治軌道已成為各地環保部門的共識。但從上述節目中,我們看到的沭陽地方環保部門,卻完全不是這樣。在他們看來,“任何事都有個輕重緩急有個先后”,“都說事情重要,難道別人的事就不重要嗎?”所以,你就“打12345,有人跟你聯系自然有答復。”

諸如這些回復,套用一句網絡語,那就是“神回復”。何以“神”?一是沭陽環保部門的官員首先從思想上就沒意識到問題的嚴重性:環保問題從來就沒有輕重緩急和先后之分,一定是必須“有警必出”,“有訴必處”,立即行動,馬上糾查。這既是一個環保問題,同時也是一個依法行政的問題。顯而易見,相關部門的某些領導干部并不重視環保工作,能推就推,能躲就躲,根本沒意識到加強環保工作乃是當前一項重要的“政治任務”。二是沭陽環保部門的官員輿情意識極差。從節目提供的通話錄音中我們其實不難聽出,投訴人明顯就是記者。換句話說,新聞媒體已經關注到這事了,正常的做法是馬上“警惕”,“高度重視”,“謹慎應對”。但遺憾的是,無論是接電話的女性工作人員,還是該局辦公室負責人,都集體在媒體面前失聰,未能察覺出是新聞媒體在關注此事。當然,抑或也是對新聞媒體關注的“無所謂”態度所致。三是沭陽環保部門的太極拳打得極好。整個記者采訪過程中,沭陽環保部門的干部無一不打太極拳,左推右擋,無所不用;東拉西扯,無所不及,總之就是不想辦事!

這些神回復,表面看,是工作作風問題,骨子里看,是意識問題。他們的作風有什么問題?幾頂帽子可以給他們戴上:一是形式主義上的不重實效,不抓落實,二是官僚主義中的推諉敷衍、效率低下、不作為、不負責任;三是享樂主義中的安于現狀,缺乏憂患意識。在服務群眾方面,似乎是把過去的“管卡壓”變成“推繞拖”,你說你的,我聽我的,就是不理睬,就是不重視,就是不處理,就是不辦事!

從骨子里看,還是意識不到位。怎么不到位?一是理想信念不堅定,缺乏應有的政治覺悟,沒有做到有令必行、有禁必止、言行一致,確保黨中央的路線方針政策和部署得到有效的貫徹落實。二是嚴重缺乏務實思想,工作浮于表面,缺乏“釘釘子”的精神和抓鐵有痕、踏石留印的工作作風。三是缺乏起碼的責任意識和擔當意識,對問題不是“聽聽就是”,就是聽而不聞,聞而不行,能推就推,能拖就拖。四是缺乏起碼的法治思維,不僅“不懂法”,而且“不守法”,對國家環保法置若罔聞。

“作風建設永遠在路上。”也許這個論斷,在沭陽環保部門身上,體現更為明顯:中央如此三番五令,依然是我行我素,拒不改正,拒不落實。令人疑惑的是,沭陽環保局何來這么足的底氣?

環保是事關國家命運和人民群眾切身利益的大事,遵守環保法的規定,維護環保法的權威,不僅是每一個公民的責任義務,更是地方政府環保部門不可推卸的責任。沭陽環保部門當然也毫不例外。

保護環境人人有責,環境保護必須依靠法治。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號