2018年8月31日,經第十三屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議審議,《電子商務法》得以通過,并將于2019年1月1日起實施。今后電子商務平臺經營者和平臺內經營者與消費者之間面對知識產權網絡侵權糾紛,就有了相應的法律依據。

開始實施的《電子商務法》著重強調知識產權保護,細化了知識產權權利人“通知-刪除”的權利和平臺“刪除-公示”的義務:認為權利受到侵害的知識產權權利人有權通知電商平臺采取刪除等措施,接到通知的電商平臺有必要采取必要措施并公示通知。

電子商務法第四十二條規定,“知識產權權利人認為其知識產權受到侵害的,有權通知電子商務平臺經營者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接、終止交易和服務等必要措施。通知應當包括構成侵權的初步證據。電子商務平臺經營者接到通知后,應當及時采取必要措施,并將該通知轉送平臺內經營者;未及時采取必要措施的,對損害的擴大部分與平臺內經營者承擔連帶責任。因通知錯誤造成平臺內經營者損害的,依法承擔民事責任。惡意發出錯誤通知,造成平臺內經營者損失的,加倍承擔賠償責任。”

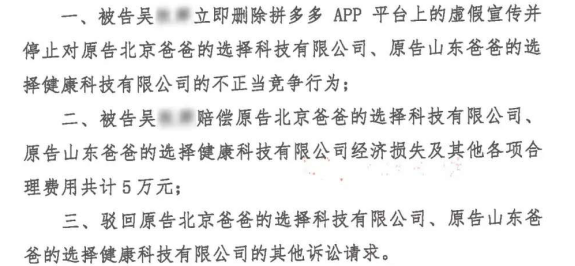

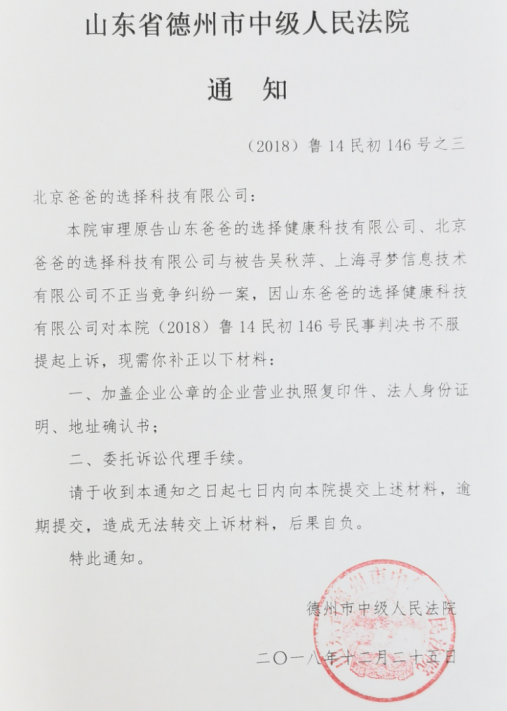

近日,因為拼多多平臺銷售假冒“爸爸的選擇”(以下簡稱爸選)紙尿褲,山東爸爸的選擇健康科技有限公司(以下簡稱山東爸選)、北京爸爸的選擇科技有限公司(以下簡稱北京爸選)將拼多多平臺商家吳秋萍和上海尋夢信息技術有限公司(該公司系拼多多APP開發商及實際運營方,以下簡稱尋夢公司)訴至山東省德州市中級人民法院(以下簡稱德州中院),德州中院于2018年7月30日立案,2018年12月4日作出一審判決。除判決被告吳秋萍停止對北京爸選和山東爸選的不正當競爭行為外,被告吳秋萍賠償原告北京爸選和山東爸選經濟損失及其他各項費用共計5萬元。

北京爸選和山東爸選已經上訴。

相似案件 不同結果

訴拼多多及其入駐商家侵權的并非北京爸選一家。

據了解,中國洗衣液品牌“芭菲(Pahnli)”的持有者 -- 中山瑪爾日用品有限公司宣布,經多方搜集證據,花了大半年的時間,公司告贏了“拼多多”:廣東省中山市法院一審判決,2個售假者被判立即停止侵權行為并進行經濟賠償,平臺方“拼多多”也被判承擔連帶清償責任。這是首家告贏“拼多多”的消費品企業。

媒體報道稱,2017年下半年,瑪爾公司收到多起消費者投訴,反映在“拼多多”上買到的“芭菲(Pahnli)”洗衣液質量低劣。

中山瑪爾日用品公司的委托律師調查發現,“這些銷售中的洗衣液均為假冒產品,且侵權鏈接多、銷售數量大。而‘拼多多’沒有審核商家的知識產權權屬,缺乏基本的投訴機制,銷售的‘芭菲(Pahnli)’洗衣液遠低于市場價,以‘拼團’的形式為假冒產品的大量銷售提供幫助。”

發送律師函后,‘拼多多’仍放任不管,導致損害后果擴大。于是,瑪爾公司決定向法院提起訴訟。由于公司已委托律師進行證據保全,將“拼多多”平臺上李召召、苑永輝售賣假冒“芭菲(Pahnli)”洗衣液的過程進行了電子證據公證,法院最終于2018年6月做出一審判決:“拼多多”、李召召、苑永輝自判決之日起立即停止侵害瑪爾公司“芭菲(Pahnli)”商標權;李召召、苑永輝分別賠償瑪爾公司8萬元和7.5萬元;“拼多多”對李召召、苑永輝賠償款中的3.5萬元和4萬元承擔連帶清償責任。

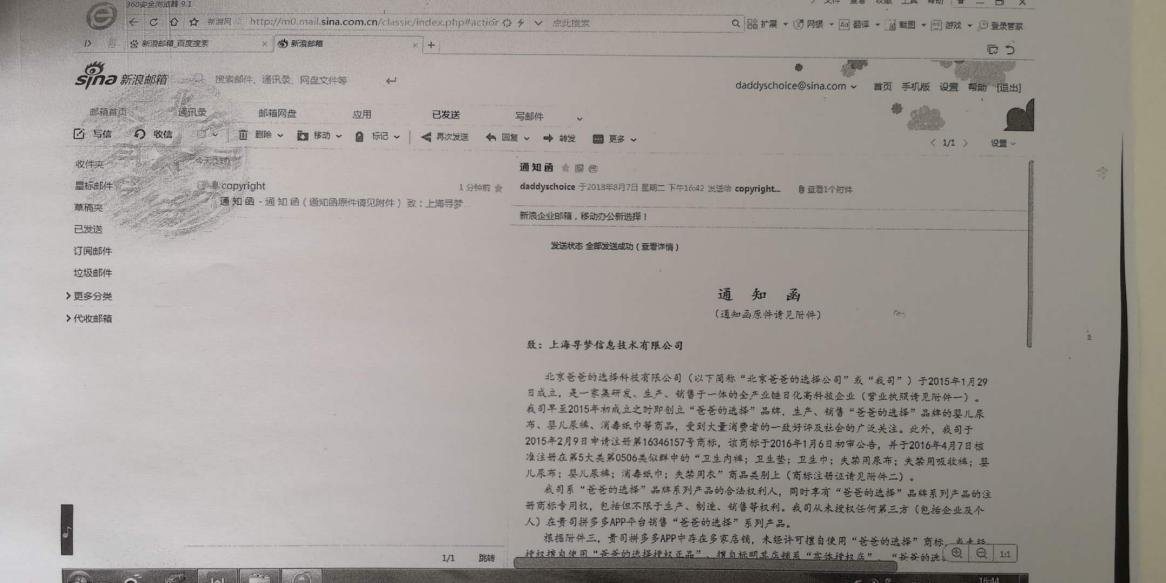

而據北京爸選工作人員稱,他們早就發現拼多多APP中存在多家店鋪,未經許可擅自使用“爸爸的選擇”商標,或未經授權擅自使用“爸爸的選擇授權正品”、擅自標明其店鋪系實體授權店,“爸爸的選擇官方旗艦店”、自發并刊登《特許品牌運營商授權書》等進行宣傳,嚴重損害了北京爸選的合法權益。北京爸選曾于2017年4月28日、2017年6月15日及2018年4月24日共計四次向尋夢公司發出溝通函件,要求尋夢公司立即停止上述店鋪在拼多多APP平臺銷售北京爸選的產品,并對上述商品進行下架、斷開鏈接等處理。

而尋夢公司庭審時稱,因其已在原告起訴后及時斷開鏈接,屏蔽相關搜索結果,根據相關法律規定,不應承擔賠償責任。

劃重點,請看,該公司是在起訴后作出的相應措施,并非北京爸選向尋夢公司發出郵件之后。

爸爸的選擇CEO王勝地公開表示,他們從未在拼多多平臺開設店鋪,也未授權任何店鋪銷售其商品。但是在拼多多平臺上,卻有很多打著“正品授權”、“廠家直銷”等標語的產品在售。據王勝地稱,從2017年起,王勝地就多次聯系拼多多方面,要求其下架部分侵權商品,但始終得不到答復。

拼多多假貨風波不斷 專家告誡不能沒有底線

據媒體報道,自上市以來,拼多多疑似售假、山寨積聚等問題頻繁浮出水面。拼多多被國家市場監管總局約談,同時遭到美國律所的集體訴訟。

前不久,浙江省義烏市市場監管局聯合義烏市公安局順藤摸瓜查處一起制售假案,執法人員現場查扣假冒浪莎品牌絲襪6000余雙、侵權包裝3000余個。經查,“亞萍美襪鋪”通過拼多多平臺線上銷售假冒產品近十萬元。

2018年7月24日,義烏市市場監督管理局、義烏市公安局對位于義烏宗塘小區義烏某電子商務公司名下的“亞萍美襪鋪”3號店鋪突擊執法,現場抓捕2人。據犯罪嫌疑人交代:今年五月份以來,“亞萍美襪鋪”自購偽造浪莎紙盒、包裝后成套在拼多多平臺銷售。兩個多月時間,共計銷售9.8萬余元,交易筆數4400余筆。

這個假冒產品是如何通過審核并銷售的?這只有相關公司能講清楚吧。

網友曬的椰林牌椰汁、康劍口香糖、創維電視、立日洗衣液等包裝都和一些名牌商品極為近似。“月亮之上”與“藍月亮”包裝像極了;“趈能”勝似“超能”。

中國網財經頻道曾以《黃崢:山寨商品不是假貨 拼多多打假一直特別認真》進行了報道,報道中說,拼多多創始人黃崢看來,輿論將假貨和山寨混為一談,在輿論的催化之下臨期奶粉、山寨商品等均變成了假貨問題。“從銷售比例來講,能夠被定義為假貨的量在平臺占比肯定比媒體想象的要少。拼多多對打假一直特別認真。”

但中國經濟網李萬祥采寫的稿件中,中國社會科學院大學互聯網法治研究中心執行主任劉曉春認為:“假貨和傍名牌問題,在法律上是有明確規定的,電商平臺在明知或應知的情況下,有責任采取必要措施將假貨下架,否則按照法律需要承擔相應的責任。”

據媒體報道,對于假貨橫行的質疑,拼多多創始人黃崢認為,“拼多多才3歲”“需要更多的時間”“其他電商平臺也有”“如今是站在前輩的肩膀之上,我們肯定會治理得更快更好”。

“拼多多的辯解是不能成立的。首先,法律制定的規則對任何人都同等適用,不管你是剛進入這個行業,還是在這個行業干了10年。”北京大學法學院教授薛軍說,法律雖然不會強制要求消費者買最尖端產品,但是法律底線適用于所有人和企業,即產品必須是安全的,并對消費者人身和財產沒有潛在的安全隱患。

《電子商務法》中明確規定:對關系消費者生命健康的商品或者服務,電商平臺經營者對平臺內經營者的資質資格未盡到審核義務,或者對消費者未盡到安全保障義務,造成消費者損害的,依法承擔相應的責任。電商平臺經營者對平臺內經營者侵害消費者合法權益行為未采取必要措施,或者對平臺內經營者未盡到資質資格審核義務,或者對消費者未盡到安全保障義務的,由市場監督管理部門責令限期改正,可以處五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,并處五十萬元以上二百萬元以下的罰款。

李萬祥采寫的稿件中,受訪專家、北京師范大學法學院教授、亞太網絡法律研究中心主任劉德良表示,“一個提供交易的平臺,對于入駐該平臺的商家應有審查義務,如果知道平臺上有假貨或山寨產品出售就要承擔監管責任,并采取相應的措施,包括發出警告、產品下架、向相關主管部門舉報等。”劉德良認為,從行政監管的角度講,如果沒有落實監管責任,平臺可能要受到行政處罰。如果存在惡意串通賣假售假,平臺就有可能成為刑法上所說的共犯。

專家認為,無論是第三方平臺還是平臺內經營者,只要構成違法,都將受到法律的制裁。在依靠法律守住底線的同時,我們更需要全社會協同治理,嚴格交易規則,構筑誠實信用、公開透明的營商環境。

(作者:寇全軍)

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號