從很多方面來看,蘋果在2018年的表現還算不錯。公司的市值超過了1萬億美元,平穩度過了iPhone市場的放緩,在數據隱私問題上仍然堅守,也履行了在美國創造大量就業機會的承諾。但銷量下跌、與高通官司糾纏,遭遇了盜刷門事件讓蘋果2018年的日子過得并不輕松。

從萬億市值到跌落“神壇”

2018年8月2日,蘋果公司市值一度突破萬億美元大關。股價一路攀升,直達巔峰。然而,蘋果很快遭到“萬億魔咒”的反噬。

2018年11月2日,蘋果宣布不再提供iPhone、iPad、和Mac的單位銷售數據;隨后在11月26日,微軟公司市值盤中一度超過蘋果公司,這也是8年中首次出現。

2019年初,美國蘋果公司下調2018年第四季度銷售額預期后,當天股票開盤價比前一天收盤時下跌了8.8%左右。

緊接著,國內電商平臺京東、蘇寧、天貓分別下調了iPhone售價,最高較蘋果官網降價1200元。對于此次降價,京東表示是蘋果公司授權的,蘇寧則表示是平臺年底優惠。

此前,彭博社指出,導致蘋果銷售額不佳的最主要原因是“中國市場的需求出現了超出預期的放緩”。

《紐約時報》等媒體把原因歸結于“中國經濟增速放緩導致中國消費者購買力下降”,認為“中國人買不起蘋果”。

相反的觀點認為蘋果在中國地區銷量下滑的主要原因是自身競爭力在下降,對比最明顯的就是國產手機在國內市場的壯大。從電商平臺上消費者對蘋果的評價來看,大多是信號差、新手機出現黑屏、邊框掉漆、有刺耳電流聲、多次自動重啟、運行速度慢、發熱等問題上。從諸多測評結果顯示,最新款的iPhone XS和XS Max的信號表現非但沒有進步,反而不如上代手機iPhone X,更加不如信號表現良好的iPhone8 Plus。

反觀安卓系統這些年來不斷的進行優化,再加上了硬件的升級,現在消費者在使用的過程中也會感覺到非常的適合,擁有流暢的感覺,和蘋果的手機沒有任何的區別,最重要的是,現在的蘋果手機雖然說市場價格比較高,但是它的配置卻并不是很高,比如說一款蘋果手機的價格達到上萬元,但是它的配置也最多就是三千左右的國產手機,而且在使用過程中的流暢性速度也相差不了多少,在這樣的一個情況下,就導致很多的人都選擇了放棄蘋果。

QA大戰仍存變數

去年底,多款蘋果手機在中國遭遇“禁售令”,而原因是和昔日合作伙伴高通的專利訴訟紛爭。

2018年12月10日,高通對外宣布,福州市中級人民法院授予了高通針對蘋果公司四家中國子公司提出的兩個訴中臨時禁令,要求蘋果立即停止侵犯兩項高通專利的手機在中國境內的進口及銷售行為,涉及產品幾乎包括蘋果在2014年至2017年間推出的所有手機機型。

對此該裁決,蘋果表示將繼續在中國銷售iPhone手機,并認為這些手機在中國是合法的。另外,蘋果還對部分型號的iPhone系統進行了升級,試圖解決侵權問題。同時蘋果方面表示,已經提出上訴,要求撤銷中國對iphone的銷售禁令。

在經歷了中國官司之后,去年12月20日,德國慕尼黑地方法院曾裁定,蘋果侵犯了高通的智能手機節能技術,要求前者必須停止在德國銷售侵權產品。不過,在一份聲明中,蘋果表示將對該裁決提出上訴,目的是推遲并最終推翻法院的銷售禁令。蘋果還表示,在上訴過程中,蘋果在德國的15家零售店將停止銷售受影響的iPhone 7和iPhone 8手機。

蘋果和高通的專利大戰已經打了數年之久。

2017年1月,蘋果開始起訴高通專利費不合理,向高通索賠10億美元。2017年4月,高通開始反擊蘋果,起訴蘋果拒絕繳納專利費的行為。

其后,雙方在全球上演了激烈的專利戰,業內稱之為“QA大戰”。2017年5月,高通起訴了蘋果的四大供應商:富士康、和碩、緯創、仁寶,由于蘋果公司要求,這四大制造商已經停止向高通支付專利費。

2017年7月,QA大戰升級,高通在美國國際貿易委員會(ITC)發起針對蘋果的337調查,要求禁售使用Intel芯片的蘋果產品;其后,高通又在德國、中國北京起訴蘋果,要求全面禁售蘋果產品。

蘋果認為高通和自己之間的專利授權協議有不公平的地方,并指責高通的壟斷行為會損害蘋果以至于整個智能手機行業的利益。雙方各執一詞,訴訟戰也燒到了世界上多個國家,據悉,蘋果和高通之間在全球范圍內有超過100起法律訴訟。

據不完全統計,高通與蘋果已經在世界各地進行了50多場專利官司,涉及6個國家16個司法管轄區。

而2018年選擇在中國打的這場官司,分析認為雙方也是看準了中國市場的重要性。

據悉,2017財年,高通全球營收223億美元,來自中國市場的收入近150億美元,占高通當年總收入的65%。

盡管與蘋果、華為的專利糾紛仍在持續影響高通的收入、利潤,但在2018年Q4,高通支出了高達211億美元用于股票回購,將其股價從56美元提升至75美元,此時高通手中仍握有121億美元現金流。而這一舉措也表明,高通并未打算向兩大終端企業在專利戰中妥協。

而對于在旗艦機、未來5G市場上完全依賴高通的小米、OPPO、vivo而言,雖然均期望QA大戰能夠雨露均沾地降低專利費,但這些企業通過高通技術開放獲取的利益仍遠大于需要繳納的專利支出。

在4G時代,蘋果直到2013年的iPhone5S才開始支持4G,比HTC、三星晚了兩年多,現在并不能確定蘋果對5G市場的戰略,但在所有的籌碼發揮作用之前,這場QA大戰仍充滿變數。

盜刷門事件屢禁不止

2018年10月份,有不少媒體報道了蘋果“盜刷門”事件,發生盜刷事件的時候,蘋果客服曾公開表明,用戶應盡快檢查賬戶密碼是否泄露,并開啟“雙重認證”,可以防止盜刷發生。然而,盡管一些iPhone手機用戶表示已開啟“雙重認證”,依舊蘋果賬戶被盜刷。

其實蘋果賬戶盜刷問題存在已久,之前“盜刷門”爆發之時,受害者遍布全國各地,受害者講述遭遇事例比比皆是。盤點這些案件可以發現,盜刷過程基本一致,受害者蘋果賬戶莫名在其他設備登陸,然后密集消費隨后出現。

被盜刷的蘋果手機用戶表示,盜刷事件已經升級為集體被盜,因此蘋果公司應該負有相關的責任。但遺憾的是,被盜的資金如何追回蘋果官方至今也未發表正式相關的聲明,甚至推卸責任。

蘋果賬戶盜刷,已形成一條完整的犯罪產業鏈。

2018年3月份安徽淮北警方破獲了一起網絡盜刷案。辦案民警在接受媒體采訪時介紹,犯罪團伙的分工很明確:一部分人長期通過攻擊網站或者購買的方式,獲取海量的郵箱、賬戶、密碼等個人信息。一部分人拿這些信息去撞庫,獲取正確的蘋果賬戶ID及密碼。一部分人利用這些賬戶及密碼,通過購買游戲幣盜刷他人蘋果賬戶內余額。還有一部分人員負責對購買的游戲幣進行銷贓。

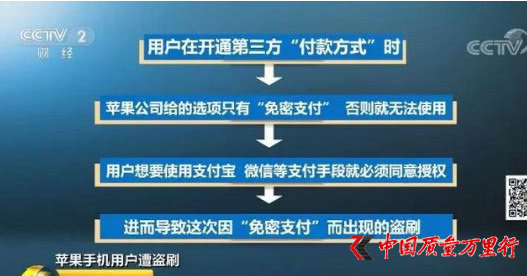

分析認為,蘋果用戶出現被盜刷根本原因都是在蘋果手機的設置里授權開通了第三方的“付款”,這里包括支付寶、微信、銀行卡等付款方式;另外,用戶在開通第三方的“付款方式”時,蘋果公司給的選項只有“免密支付”,否則就無法使用,用戶想要使用支付寶、微信等支付手段就必須同意授權,因次就會出現盜刷情況。

其實,蘋果強制用戶開啟免密功能,存在侵犯消費者權益。

用戶開通支付寶支付功能的界面中出現了一份由支付寶和蘋果用戶簽訂《支付寶免密扣款授權的協議》,該協議表明:“支付寶只是被授權指令的執行方,除非支付寶沒有依照該特定第三方的指令進行操作,或者操作指令錯誤,否則支付寶不對本服務產生的損失和責任負責”。

“免密支付”必須同意,額度又默認“無限額”,如此的設置增加了用戶潛在的安全隱患。雖然“免密支付”可以提高用戶消費便捷度,但是同樣可以給蘋果公司帶來更多的分成,用戶通過蘋果平臺消費每一筆資金,蘋果公司都可以從中按照比例進行分成。當用戶在向蘋果公司進行權益申訴時卻發現,默認同意的協議里并沒有蘋果公司應有的責任和義務。

當蘋果公司與用戶之間的支付協議的“缺失”,會讓用戶在遭遇賬戶安全的時候無法維護自身權益,當然也給不法分子提供了機會。一些蘋果賬戶信息在社交平臺上被公然出售。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為:強制開通用戶的免密支付功能,卻不與用戶簽署協議,如此的做法不僅違反了消費者的知情權和自由選擇權,也造成了用戶的維權難。因為最開始沒有協議,沒有協議本身就是一個缺失,沒有提示義務,沒有網民協議,沒有免責聲明,而且最重要的是沒有告訴消費者,一旦丟失手機,丟失移動端的時候,應當用什么方式及時止損。所以這種情況蘋果是有責任的,而且這種責任是不可推卸的。

此外,大部分用戶都習慣在各種應用在場景中統一賬戶和密碼,一旦一個賬戶密碼泄露了,隨之其他賬戶也就危險了。黑客通過撞庫登錄用戶的蘋果賬戶,再借由免密支付之便,直接盜刷用戶支付寶、微信或是銀行卡內的資金。

由于蘋果賬戶具有開放性,用戶可以使用第三方賬號作為蘋果ID,比如QQ郵箱、126郵箱、163郵箱等,大部分用戶習慣共用統一密碼,因此一旦郵箱等賬號信息泄露,不法分子就可以拿著這些信息去蘋果平臺去撞庫,以此獲取蘋果賬戶和密碼信息,這是蘋果目前將要面對的巨大挑戰。

由此可見,只要蘋果公司信息安全得不到保障,蘋果賬戶天然的開放性只要存在一天,利用盜刷手段代充游戲幣達到“洗錢”目的的事件恐難以被根治,蘋果盜刷事件永無止境。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號