“水滿大江追浪行,族聚群嶺黔山青。姑蘇鐘鳴游子夢(mèng),娘繡馬尾躑躅停。”打開(kāi)線上的馬尾繡虛擬沉浸式博物館,一首藏頭詩(shī)將體驗(yàn)者帶到了貴州省黔南布依族苗族自治州的水族村寨里,沉浸在水族馬尾繡編織的歷史長(zhǎng)河中。

馬尾繡虛擬沉浸式博物館選址于北京市的中關(guān)村,將現(xiàn)代科技與傳統(tǒng)文化相結(jié)合,極具創(chuàng)新特色。博物館整體風(fēng)格素雅古樸,館中包括水族文化館、馬尾繡館、文創(chuàng)館等展館,還設(shè)計(jì)了答題小游戲供來(lái)訪者體驗(yàn)。該博物館部分展館與小游戲現(xiàn)已開(kāi)始內(nèi)測(cè)體驗(yàn),全部展館、文創(chuàng)產(chǎn)品和小游戲等將在2021年3月底通過(guò)社交平臺(tái)等正式對(duì)外開(kāi)放。

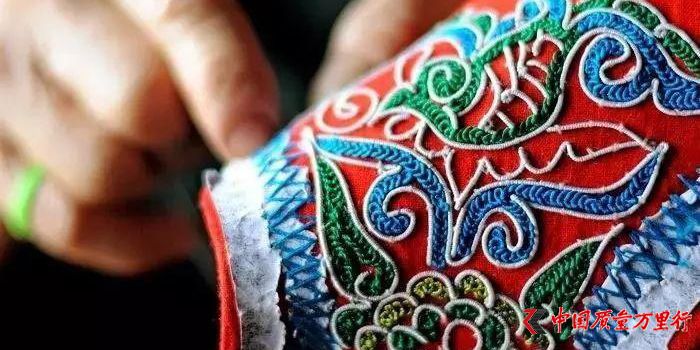

水族馬尾繡,是以絲線纏裹馬尾盤(pán)在描繪好的花紋輪廓上,再根據(jù)輪廓線繡出各種圖案,工藝復(fù)雜,具有很高的藝術(shù)價(jià)值,是中國(guó)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。水族馬尾繡是水族婦女世代傳承的一種特殊刺繡技藝,被稱為中國(guó)刺繡的“活化石”。

來(lái)自貴州的周子琳是北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院的一名學(xué)生,自小就對(duì)貴州馬尾繡、苗繡等國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)感興趣的她曾想將這份熱愛(ài)分享給更多的同學(xué)、朋友。“身邊的同學(xué)此前都沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)馬尾繡。”周子琳告訴記者,“作為新時(shí)代的中國(guó)青年,作為貴州妹子,我愿竭盡所能,讓中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——古樸典雅的馬尾繡工藝能夠被更多人所喜愛(ài)、珍藏,能夠一直發(fā)光發(fā)熱。”

“我要從身邊做起。”周子琳的這份執(zhí)著打動(dòng)了她的同學(xué)李子揚(yáng)、胡之萱、王一諾、汪琪,還有清華大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院學(xué)生方科杰、東南大學(xué)建筑學(xué)院學(xué)生錢散石。志同道合的七人成立了“BFSU馬尾繡研究小分隊(duì)”,以寒假的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī),利用自己的方式來(lái)參與水族馬尾繡的保護(hù)與推廣。

“這份工作需要長(zhǎng)期的投入。”深知馬尾繡的保護(hù)與推廣并非“一日之功”的“BFSU馬尾繡研究小分隊(duì)”有個(gè)初步的規(guī)劃:首先利用中國(guó)多個(gè)社交平臺(tái)建立起“官方賬號(hào)”,其次在社交平臺(tái)及時(shí)更新馬尾繡的科普資料等,第三搭建中國(guó)首個(gè)馬尾繡虛擬沉浸式博物館。

“我們希望通過(guò)這樣的方式吸引更多的同學(xué)和朋友關(guān)注水族馬尾繡。”胡之萱告訴記者,“馬尾繡虛擬沉浸式博物館是小分隊(duì)通過(guò)搜集資料和采訪,以及大家對(duì)馬尾繡工藝的理解而推出的‘大計(jì)劃’。”

對(duì)于馬尾繡虛擬沉浸式博物館,參與內(nèi)測(cè)的體驗(yàn)者普遍給予了很高的評(píng)價(jià)。體驗(yàn)者紛紛反饋表示,這座虛擬博物館讓人眼前一亮,“一方面非常方便,另一方面介紹也非常全面,在家里只用一部手機(jī),便可以了解當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化。”“整體的形式還原度很高,基本可以獲得接近實(shí)體展覽的體驗(yàn)。”

這些評(píng)論讓“BFSU馬尾繡研究小分隊(duì)”很興奮。李子揚(yáng)告訴記者,“傳承、傳播中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),有利于增強(qiáng)民族自信、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)中華民族共同的文化財(cái)富。我們希望通過(guò)努力,能讓更多青年學(xué)生傳承保護(hù)非遺文化、參與非遺傳播,為非遺‘活起來(lái)’‘走出去’貢獻(xiàn)新一代的力量,凝聚新一代的智慧。”(來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng))

京公網(wǎng)安備11010502034432號(hào)

京公網(wǎng)安備11010502034432號(hào)