Path CEO大衛·莫林接受騰訊科技獨家專訪(騰訊科技攝)

騰訊記者 王鐘婉 3月11日德州奧斯丁報道

成立三年卻長期叫好不叫座的私密社交應用Path似乎找到了正確的道路:其最新推出的版本Path3.0擁有了一些令人興奮的東西,比如用戶之間的聊天功以及付費的表情貼紙。更鼓舞創始人大衛·莫林(Dave Morin)的是,在推出表情貼紙后的24小時內,Path由此得到的營收就已經超過其過去一整年的收入。

這會是Path擁有600萬用戶后開始加速突破的里程碑嗎?至少對莫林來說,現在的小興奮讓他重新回想起自己職業生涯中某段激動人心的時光:當莫林2006年剛加入Facebook時,用戶也差不多就是這個數兒,但他在2010年離職決定創辦Path時,Facebook的用戶已經成長到3.5億了。

然而Path目前面臨的競爭遠比當時的Facebook要激烈。相比用戶數過億的圖片分享應用Instagram,以及快速竄紅的Snapchat,Path明顯有些慢熱了,這使其陷入了新老競爭對手的夾擊之中。中國的微信以及日本的Line等移動社交應用在亞洲市場取得成績之后,目前正在大舉進入美國市場,這也是Path的強勁對手。

但這并不意味著Path已經喪失了機會。日前,莫林在SXSW大會期間接受了騰訊科技專訪。闡述Path理念的同時,莫林透露,在過去其令人稱贊的交互設計的基礎上,Path將向用戶提供更豐富的功能和溝通渠道。Path的定位——用移動平臺拉近至親好友的距離——始終沒有改變。

Path的未來

從1.0、2.0,到現在公布的3.0版本,Path的核心理念一直都是希望打造一個封閉的社交圈。這是Path最根本的出發點,也是與其他社交或通訊應用最大的不同點。莫林向騰訊科技指出,所有的新科技都是讓你認識新朋友,拓展交友圈,但Path卻是反其道而行,希望利用移動端拉近原本自己就關心的朋友。

Path的分享功能從照片開始,逐步拓展到視頻、聊天,然后是簽到、抒發想法、音樂等。“我們始終圍繞兩個理念,其一就是提供高品質、高密度的網絡,很隱私的分享最深處的想法給你關心、在乎的人。其二就是通過圖片、文字分享不同的內容給這些圈子的人。”

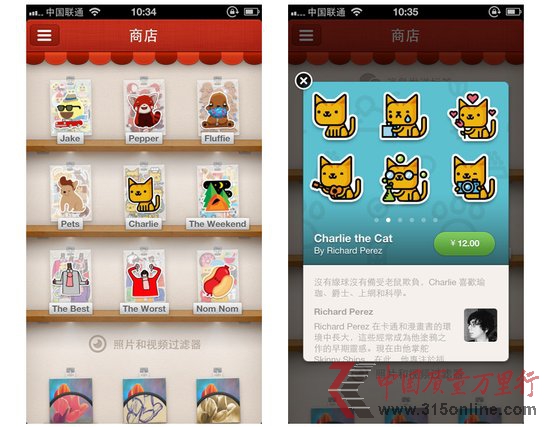

新推出的表情貼紙大受歡迎(騰訊科技配圖)

以行為心理學作為核心的Path希望模擬在真實情況下,與別人互動的過程。莫林說,“其實你只會記住最好與最壞的兩種情緒,介于兩者之間的,其實都淡忘了。”就像剛推出的表情貼紙,賣得最好的,也是最好與最壞兩個極端的系列表情,他補充。

3.0版本提供聊天功能(騰訊科技配圖)

正因為這樣,走精品路線的Path也希望把每一個小細節和功能都打造得令人驚喜,這也體現在內部產品流程的慎重。只有25人工作團隊的Path,在每一個產品上都以設計師最為主導。有了想法后,便著手打造產品雛型,然后就是一連串的檢討、試用階段,如果不盡理想就會被打回,重新開始。莫林說,每個產品他都會每周親自審核,平均每個功能至少要經過15到20次退回重做的過程。

基于這樣的反復操作,Path提供了用戶兩種不同的體驗:私密的社交網絡、私密聊天。兩種功能的目的都是為了加強Path的核心價值,這對保住現有用戶群,以及在極度競爭的社交網站市場上爭取到新用戶,是最關鍵的一點。

長遠來看,Path也朝著尋找正確商業化模式的路上走去。目前Path商店中的虛擬產品和預計今年上半年將推出的高端訂閱將是兩個主要的收入來源。

先前的Path商店里,用戶就已經可以購買到可使用在照片或視頻上的濾鏡。但新的3.0版本則是進一步與插畫家合作,推出獨一無二的表情貼紙。短短幾天內立刻受到用戶的極大好評。

莫林透露,在推出表情貼紙的24小時內,得到的營收就已經超過拍照濾鏡功能一整年的收入。這或許跟市場上有大量免費濾鏡應用程序可供下載,但表情貼紙卻有獨特性有關。“這證明對Path來說,這是正確的商業模式。”

他表示,如果Path要成為用戶長期信任的品牌,必須在早期就讓用戶知道公司是怎么賺錢的。

期盼打開中國市場

在Path六百萬用戶中,中國的用戶數量高居第二。這對大衛莫林來說,是個相當驚訝的事實。特別是身為一個沒有太多資源的創新公司,要想符合不同語言與文化背景,甚至行為模式都不相同的市場,需要做很多努力。

已經翻譯成18種語言的Path,在亞洲的中國、印尼等國特別受歡迎。從一開始單純翻譯成中文,到現在本地化的程度越來越高,像是英文版本中的天氣顯示是華氏度,但中文版本則已經改成常用的攝氏度,中國用戶可以留意到Path爭取中國用戶的心意。

莫林表示,知道中文姓名上的編排習慣與西方不同,目前也仍在努力克服這個問題,同時會與中國的本地化團隊合作,希望將產品打造成盡善盡美。

身為創業公司CEO的莫林,還有一個天使投資者的身份。這也讓他對中國移動(微博)互聯網近來的迅猛成長產生興趣。他在接受騰訊科技專訪時特別提到了以地理需求交友的陌陌,還有源自QQ郵箱、匿名抒發心情的漂流瓶功能。雖然他表示不會考慮將兩者納入Path中,但對莫林來說,這兩個都是相當值得留意的產品。

莫林表示希望今年能來中國一趟,親自了解中國用戶的需求。“我不期望來一趟亞洲之旅就能了解每個國家的文化,但希望通過拜訪每個國家,可以設計出更更近當地用戶的產品。”

以下為騰訊科技的專訪實錄:

騰訊科技:我去年在舊金山的TechCrunch Disrupt的時候聽過你的對談,你提到中國是Path的第二大市場。當你談到Path的時候,你總是談到其中心理念是基于行為心理學,但行為心理學與文化背景息息相關,當你在將Path推向中國等國際市場時,你如何結合不同的文化背景以及你所謂的行為心理學,確保用戶得到最好的、無接縫的體驗?

莫林:你是正確的,行為心理學的確與文化緊密相關。所以照理說應該根據每個文化采取不同的途徑,但我們只是個初創公司,資源也很不足,所以我們一次能做的事相當有限。隨著我們成長變得更大,我們對接觸到的文化也有更多了解,也能夠跟著調整,讓產品的本地化不只是只有翻譯成當地語言和文字,而是跟著本地用戶習慣也有所不同。我們目前還沒有開始這么做,但我們也開始學習象印尼、中國、日本、韓國等亞洲各國的市場。我也打算今年到這幾個國家去走走,所以我個人可以更深入地了解這些文化,我當然不期望光是靠一趟旅行就能了解當地文化背景,但至少可以讓我更貼近這些國家,或許開始想想怎么設計產品以符合當地民情。

騰訊科技:以前Path的中文版翻譯非常糟糕,到現在本地化上有很大改進,比如新版的天氣顯示,英文版是華氏度,而中文版則是攝氏度。Path在中國本地化的現況如何?

莫林:我們在中國有些合作伙伴,我們團隊中也有個女員工專職負責本地化業務,確保功能和文字上能符合當地習慣。我知道我們在文字的排列呈現上還是有點問題,象是亞洲文字名字的呈現習慣與西方不同,這點我們還在努力。一般情況下,我們盡力留意每個細節。我們合作的伙伴有團隊在中國市場,他們會確保本地化的品質。

騰訊科技:從你之前的談話與訪問中,你對亞洲社交網站與移動應用的了解相當深入,象是Line、微信、WhatsApp,跟Path比較起來,你怎么看這些應用?像微信已不只是即時通訊或語音通訊,同時還有朋友圈等社交功能,這與Path嚴格限制朋友數又不大一樣,你覺得最終這些應用都會殊途同歸嗎?

莫林:我希望不會。每個人都有自己獨特的觀點。我們之所以做Path,最初的出發點或許跟微信或其他應用存在的目的不同。所以長期來看,我覺得應該不會變成殊途同歸,但現在有許多的共通點。對我們而言,最核心的是你身邊周圍的人,我們希望給你與至親好友溝通的方式,拉近這些與你親近的人是最重要的目的。最新的科技都是鼓勵你認識新的朋友,或者是重新找回失去聯絡的朋友。我們最關心的是如何將你身旁的好友拉得更近,這是Path唯一關心的事情。長遠來看,這讓Path與其他應用產生根本性的不同。諸如留言、短信或者分享功能,這些都是保持聯絡的方式,但如何使用這些功能,或許就很不一樣了。

騰訊科技:前一陣子你在接受Kevin Rose的視頻采訪中,提到了陌陌與漂流瓶。陌陌是一個基于地理位置的社交應用,而漂流瓶則是與陌生人交流的社交功能。這兩樣東西與Path專注在至親好友的小圈子中是完全相反的,你有考慮把這兩個功能納入Path嗎?

莫林:沒有,這個不是我考慮加入Path的功能。這只是我身為互聯網的創業家,同時也從事一些天使投資,所以我喜歡接觸新概念。陌陌對我來說很有趣的一點是,文化上美國之前類似的產品從沒有成功過,所以現在在美國也沒有類似產品,然而在中國卻很受到歡迎,據我所知有上千萬的用戶。所以回到你第一個問題,中國文化已經擁抱了這種用戶體驗,但是美國卻沒有,所以對我來說非常有趣。這跟Path無關,而是我個人對于中國互聯網發展的興趣。

騰訊科技:目前Path已經擁有600萬用戶,最近你找來了Lytro的人擔任CFO,還推出了表情貼紙等。這是否表示你已經想到要將這600萬用戶變現?或者是只是測試市場?

莫林:主要還是測試市場,但我覺得發展一個商業模式是很重要的。所以用戶在很早期時就能夠了解公司是如何賺錢的。如果我們想長期建立一個值得信任、高品質的品牌,那么讓用戶了解我們是怎么賺錢的就變得非常重要。如果用戶不知道你怎么賺錢的,他們就不會相信你。如果你不用付錢買產品,你自己就是產品。

騰訊科技:Path從1.0到2.0,再到3.0,在這些不同版本的更新中,不變的核心價值是什么?

莫林:Path的中心理念一直沒變過的就是:通過移動科技,讓民眾更親近。我們一直希望通過網絡,讓用戶自己過濾小范圍的密友,同時提供高品質的產品,這一向都沒動搖過,這些改變只是在此基礎上提供新的用戶體驗。另一個重要概念則是,讓Path成為你生命旅程中的日記。

至于我們怎么執行,用戶界面則有些調整。事實是,當我們剛開始做時,完全不知道移動端應該怎么做,我們這些人都是網站出身的,所以打造移動端對我來說是個旅途。

騰訊科技:很多人對Path的設計贊譽有加,但我們很好奇內部的決策流程是什么?當一個項目啟動后,產品經理與設計師是怎么配合的?

莫林:我們有幾個工程師、產品經理和設計師,而設計師通常是主導整個項目的人。比如,負責留言短信項目的產品設計師名字是Danny Trinh,他很棒。通常設計師會負責整個項目,然后我每周會審閱所有進度。所以我們有初步想法后,會開始設計,打造雛型,自己試用看看,然后看看感覺對不對。如果不對,我們就丟回去再想想看,每個項目大概都會經過同樣的過程15到20次。所以我們會進行大量發現、打造雛型、設計再試用的過程。

【想看更多科技獨家爆料和深度報道嗎?關注騰訊科技微信官號吧!每日下午還有引人思考的內容,期待與您共鳴。(微信號:騰訊科技)】