1993年,義烏郵電局副局長王健林的辦公室里,迎來了一位客人。

當時的義烏小商品市場已經非常繁盛,客戶遍布五湖四海。而這么多做小商品生意的商戶,導致了義烏固定電話的安裝量非常大,并且發展十分迅速。于是,一個問題出現在義烏郵電局面前,那就是,協調固定電話線路的交換機,老是不夠。

當時的交換機,可是尖端科技產品,只有國外公司才能生產。

但洋品牌產品成熟、性能穩定,售后完善,什么都好,唯二的缺點就是,價格不菲,并且還老是缺貨。

王健林回憶“當時主流產品是合資企業上海貝爾的S1240交換機,各地郵電局和通信商都在定,市場非常緊張。”

由于市場緊俏,義烏郵電局一直訂不到貨,地方安裝交換機的需求又迫在眉睫。逼得義烏人只能四處想辦法。在一次通信設備的展銷會上,王建林接觸到了一位來自深圳的商人。

那位深圳商人告訴他,他們可以提供義烏需要的交換機,量大,還比貝爾便宜三分之二,不過,是國產的。

定上海貝爾的交換機又貴,還要“開后門”排隊,而國產貨就有現成的。

在初步檢測了這位商人的國產貨以后,王建林心想:既然洋交換機那么難定,就嘗試用用國產的吧。“

要啟用沒人用過的國產貨,壓力可不小。”王建林說,“那是他們自己研發的機器,沒人用過,要重新配備電源設備和輔助設備。萬一開不通,風險很大。”而在當時,如果一片電話不通,就屬于要追責的重大事故。

但敢闖敢做的義烏人膽子也大,頂著風險和壓力,甚至和省局甩電話,義烏郵電局硬是訂購了2000臺機子,并選擇了佛堂鎮作為開通試點。

那個深圳商人也非常重視這筆訂單。做軟件調試的,做硬件安裝的,他們公司的主要骨干和研發團隊,一共40多個人全都拉來義烏,不計工本的投入。

應該說,國產貨相比成熟的洋品牌,確實存在極大的差距

一開始安裝后,他們確實就遭遇了許多問題,包括前期怎么布線,后期怎么出臺驗收手冊等無數細節問題不斷冒出。但那個深圳公司的工作態度非常積極。他們婉拒了義烏郵電局定好的旅館,從旅館租了被子,直接打地鋪睡在交換機機房里。當時正值三伏天,機房里極為悶熱。但他們毫不在乎,全身心撲在機器改進上。

安裝、調試、探討、改進……就這樣夜以繼日工作了半個多月,這一批國產交換機終于在義烏佛堂成功安裝。1993年10月,該機通過了國家郵電部驗收,正式進入電信網絡得以應用。“

驗收通過后,雙方在義烏稠州路的一個飯店開了小型的慶功宴。

“喝高了,真是開心。”王健林事后回憶,當時國產交換機能成功上線,不但對方技術人員,義烏郵電局的工作人員都為民族工業的進步而自豪。

事后,王健林才知道,自己的這筆訂單堪稱救命錢。當時國產交換機的研發耗費了那家公司的大量資金,為了籌措資金,這位商人甚至借了高利貸。根據當事人回憶,那位深圳商人甚至和自己公司的干部們說:

“這次研發失敗了,我只有從樓上跳下去,你們還可以另謀出路。”

這句話十分有名,以致于大家肯定都知道了這個故事的主人公是誰

這位深圳商人,就是任正非,那家公司就是華為

義烏郵電局所采用的這臺國產交換機,就是后來享譽業內的

華為C&C08,業內俗稱08機

這是華為第一次成功研發出自己的產品,后來的千億通信帝國,皆源于此。

現在的人們提起華為,總是津津樂道于他們在通信行業的輝煌戰績,還有美國總統親自做廣告的段子,

很少有人能想象,當年他們也曾有過那樣窘迫的時候。

為什么我要說這個華為的故事呢?

因為拼多多的真正紅利,其實就藏在這個故事里面。

02 拼多多的秘密

這兩年討論起新興互聯網公司,拼多多是一個繞不過去的名字。

因為各種匪夷所思的超低價商品

他被大家視為消費降級,三線下沉等概念的代表企業。

但經過我幾周的調查,我發現,拼多多實際上,并不只是下沉

也是升級

準確的說,是國產品牌的升級

很多人可能對拼多多上各種低價感到匪夷所思,但實際上,不過是剛剛所說的華為交換機故事的另一視角罷了。

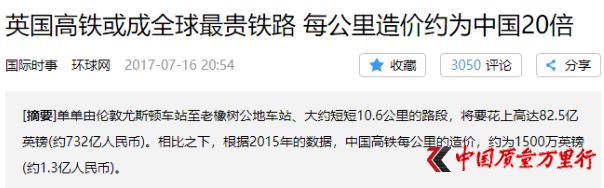

90年代,國外交換機價格一度達到20萬。并不是用到的科技多NB。都是成熟了十幾年的技術。但人家技術壟斷,就賣這個價。比如里面最坑的是導流板,就一個鐵板,用來填補空槽位,引導氣流,控制設備溫度的。35美金一塊,1斤重,還不是不銹鋼。

那時的華為也剛剛起步,產品對國外交換機沒有競爭力。

他們最早的自研產品JK1000憑借苦口婆心和持續努力終于在中國的偏遠農村賣出了200多套,但是由于技術粗糙和品質管控欠缺,JK1000是有很多問題的,比如特別容易引發雷擊,在1993年還引起過幾次事故,害的當時有幾位農村縣城的電信局長被撤職。之后他們痛定思痛才有了極其成功的08機。

(事實上,我一度覺得,要不是民族產業的面子,華為的推銷員早被趕出去了~從中也可以側面看出,當年義烏郵電局頂著多大的壓力給了華為一個機會,確實是改開先鋒。)

但到了93年前后,國產交換機開始有穩定產品了。華為08等開始出現,雖然一開始BUG也不少。但是價格低,于是像義烏這樣一些小城市開始用。用了3年,穩定一些了,故障率開始向歐美產品看齊了。這個結果一出來,進口交換機價格就開始了跳水過程了。

先是20萬到10萬,然后5年內,10萬到1萬,再5年。很多歐美廠已經倒閉不見了。

至于那塊35美金的鐵板?免費送。后來明確說,其實沒有鐵板也沒大事,就別配了。

從20萬降到1萬,你覺得是技術發展日新月異讓他們降價了嗎?

NO,不是

而是因為中國品牌完成了產業升級后開始大規模生產了,他們也只能回歸了原本的價格。

很多人對價格的理解,都是帶有慣性的,電子產品就要這么貴,這個芯片就要這個價,但很多時候,當你什么都不懂的時候,什么都是貴的,就像那片35美金的導流板一樣。

20萬降到1萬人家都能繼續賣,中間的利潤有多少恐怕根本無法想象。

只能說無知在很多時候,限制了大家的想象力。

有一個更容易理解的例子,是平衡車

很多人可能對于拼多多上的平衡車價格感到驚奇,怎么能賣這么便宜~都是假貨吧。

要知道,國外品牌,價格可是這個~

就算全是假冒零件的山寨貨,價格也不可能差這么遠吧?

實際上,平衡車這個技術是荷蘭人發明的,可是荷蘭人市場太小,各種零件又都要自己訂做,最終搞出來以后,成本非常貴,一臺要8萬美元,除了阿拉伯土豪,誰能接受這個價格?

于是這個公司2年以后就破產了,破產后技術被賣給美國人,美國的產業發達一些,許多零件都有現成的方案可以用,慢慢的能把價格降到1萬多美元,還是有點貴,所以即便努力做了宣傳,市場還是不死不活。

到了去年這家美國公司也抗不住了,把技術賣給清華紫光集團旗下的一個公司展訊,展訊賣后轉手賣給小米,賺了一筆中介費。

雷軍拿到這個技術之后,整合了旗下的產業鏈,最后推出的極限價格是~1999,人民幣。

美國人傻了,極限就是1萬美元,到了雷軍手上就是300美元,而且還有利潤。

但這,還不是終點,浙江還有深圳的民營廠商大量制造了平衡車后,不斷的拆拆裝裝,覺得還有升級空間,于是在原始的基礎上推出了新版本,這個中國魔改版的價格是 — — 300人民幣,質量還過得去,農村的孩子都能騎了。

很多人覺得,國外進口的8W平衡車才是真貨,質量好,國內賣兩千賣三百的都是假貨,質量差。

其實你天真了~真要論質量,大家普遍表示還是國內的好。國外賣那么貴不是因為他們質量好,而是因為他們真的降不下來~

所以老外估計瘋了,他們8萬美元才造出來,你300人民幣還能有利潤,他們難以想象。

如此夸張的成本差距,背后是整個產業鏈的全面成本優勢,有人曾經做過說明,

當年水泥廠的磨機用減速機,國內減速機還開發不出來穩定的產品,所以國外的減速機賣1000萬一臺。等到國產化之后,國外的大型減速機基本退出國內市場。因為國產只要三百萬。

看樣子,這是又一個華為交換機和平衡車打敗外國產品的故事。

但減速機只是一個開始,很快,除了水泥減速機,整個水泥體系的各種設備價格都因為國產化降下來了。

所有設備都降價后,國內水泥產業自然就可以輕松擴大規模,產量井噴,于是連帶的,水泥價格也降成了白菜價。

水泥的白菜價,導致了中國各種建筑公司的成本也急劇下降,于是他們可以低價建造大量工程。

大量工程,又進一步促進了他們的技術積累。許多工程的技術難度一旦攻克,成本又降低了大半

于是最終~

各種橋梁,基建以難以想象的速度和造價出現,

并進一步拉低了各種物流成本。

水泥機的價格可能只是一千萬到三百萬的差距,但最終反映在各種超級工程上的價格差距,可能就會十倍百倍的增加了。

中國全產業鏈的整體成本優勢,一環疊一環的互相疊加,最終會導致終端產品的價格會不可思議的低。

這,就是拼多多的秘密

并非是人群下沉,各種假冒低端產品出現,而是在如今中國的強大制造體系下,很多產品的成本價格,本就是遠超大家想象力的低。

不論是華為的交換機,還是超低價的平衡車,都是這個制造體系的結果。

事實上,90年代華為等國內交換機剛剛登上舞臺時,價格比洋品牌便宜三分之二,配合中國的大量工程師,在短短幾年內,打的一票國際通信巨頭紛紛退出市場。

那時的老外看華為的交換機,我覺得就是今天大家看拼多多上電子產品的感覺

“你們怎么能賣這么便宜?”

03 消滅中間商

但是,肯定有人要問了,既然中國有這么多產品本來就這么便宜,那為什么以前大家沒發現呢?

答案是,“大家發現”這件事,其實還真的是挺難的,他不是簡單的吼一嗓子就行,而是需要龐大的經銷商系統,配合品牌的宣傳,廣告的投放,長年累月才能讓大家記住。

產品和用戶之間,其實一直隔了許多層中間商。

大家可能記得,我曾經報道過國產電動牙刷的傳播案例,他們開創性的放棄傳統廣告,而是請各種大V安利,結果取得了超乎想象的效果。

但是,其實有很多小伙伴并不買賬,他們紛紛表示,

不管你廣告打的再好,再怎么安利,我就是堅定認準飛利浦博朗(也就是歐樂B)這些國際大牌。

我表示,很多時候,你們真的是太年輕~

因為,你們十分信任的國際大牌,實際上~也是

(飛利浦電動牙刷)

甚至很多國產牙刷品牌,壓根就是同樣的工廠生產的

相比費盡心思降低平衡車成本的老美們,飛利浦這就是聰明的老外~

人家直接在中國生產,既能享受中國的成本優勢,又能享受洋品牌的光環。哪怕比國產牙刷貴上五倍,也不乏人購買。

(而同樣是中國生產的牙刷,國產代工廠們自己去做品牌時,沒知名度沒用戶,連廣告也沒錢打,所以才有了跑去微博上找人安利的劇情。微博的價格,相比傳統廣告,那可是九牛一毛了)

這五倍的價格差,就是洋品牌作為中間商,隔在了用戶和產品之間的中間商差價了。

當然,這類中間商也不是完全不干事坐地收錢的,比如說,飛利浦擁有完善成熟而嚴格的品控機制,所以可以保證產品的質量。但很多國產制造商,開始做自主品牌,或者和國產小品牌合作時,放飛自我,品控不把握好,很容易就出現質量的下滑。整體良品率確實不如飛利浦。

除了品牌這個中間商,其他的中間商還有很多,比如說,經銷商體系

除了經銷商,還有廣告這一環,此外,就是地產商,因為終端商店需要支付店租給地產商。

這也是大家最熟悉的一環,因為很多人都有印象,當年網店剛興起時,大家就在討論他們的價格優勢,就是建立在減少了房租費用上。

實際上,整個電商產業的興起,本質就是不斷剔除產品和用戶之間的中間商的一個過程。

而拼多多,其實是做到了一個極致。

他不是去找那些成熟的大品牌入駐,而是去找那些默默無聞的優質制造廠商,扶持具有生產設計研發能力的代工企業,和他們一起,打造新品牌,殺出一條血路。

沒有店租費,沒有經銷商,沒有媒介費,拼多多徹底拋棄了舊時代的所有中間商。

這,就是他們平臺上低價商品大量涌現的秘密。

中國制造業在過去幾十年的高速發展中,已經積累了足夠的資金和技術,各種工廠不再滿足于貼牌和代理,集體開始轉型升級,恰逢此時拼多多來到,于是雙方一拍即合,各種新品牌由此開啟了井噴。

04 新品牌百態

新品牌里,有表現好的,比如新寶電器,

作為全球最大的小家電代工企業,過去10年間,新寶多個類目的產品出口量位居全國首位。2017年,新寶有6款產品的全球市占率超過10%,其中,咖啡機占比達33%,面包機達30%,全球范圍內每賣出100臺咖啡機或面包機,就有30臺來自新寶電器。

號稱是:全球每10個小家電產品,就有1個是新寶制造。

你熟知的很多品牌,其實產品都是由他們制造的

而且他們不僅掌握了低端加工,在研發上也非常有力度,自研出2300多項專利技術,是小電器業內的隱形冠軍。

但這樣一家企業,他們的名字大家卻很少聽見,因為更多時候,大家對前臺的品牌們記憶更深。

所以早在2009年,新寶便開始推出自主品牌“東菱電器”,但品牌之路屢遭挫折。高昂的渠道費用和營銷成本,是東菱突圍困難的主要原因。本身代工廠出身的技術背景,也使得他們團隊研發基因重,不善于營銷。

了解了這些你就能明白,新寶和拼多多的合作,可以說是各取所需,一拍即合

和拼多多合作后,他們就可以不用在頭疼營銷難題,而可以專注發揮自己產品和價格上的優勢

“比如,新寶給國內知名榨汁機品牌代工的某款高端產品,終端售價是259元,拼多多同樣的定制款,僅售86.7元。國際品牌的差價更大,我們為某國際知名品牌代工的面包機,終端售價3088元,自有品牌用料、品質完全一致,拼多多平臺的售價僅509.15元。”

靠著極致性價比,還有拼多多的平臺,東菱很快打開市場

但拼多多上也有表現不好的品牌,比如說 — — VIVI

他們也是代工廠出身,但是在轉型自主品牌后,他們耍了一個小聰明。

他們取了一個極其雞賊的名字~vivi

靠著超低的售價,和極其類似vivo的名字,他們成功忽悠了一大波用戶,許多人購買后表示坑了大爹了。

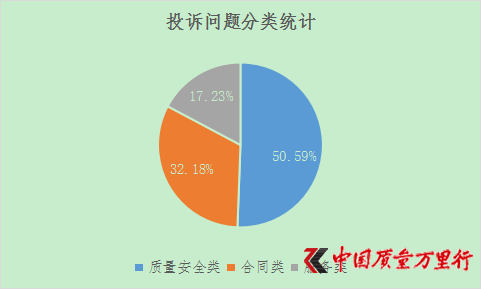

各種投訴之后,拼多多終于表示,受不了~

于是現在你就發現,不管你搜索vivo還是不小心輸成vivi,出來的都是正主vivo了~

事實證明,真正想做好自己品牌,耍小聰明是走不遠的~

05 小米堅持的

在理解了拼多多打造新品牌的思路后,你可能會隱約覺得,這個模式,異常的眼熟。

沒錯,就是小米。

很多人應該都記得,小米生態鏈剛剛問世時,充電寶,空氣凈化器等產品,也是以超乎想象的低價為大眾深深記住的。

小米的生態鏈模式,其實和拼多多類似

以“米家掃地機器人”為例,實際上,并不是小米制造的,而是委托給A股上市公司——欣旺達加工生產制造的。

小米提供線上渠道和流量,欣旺達提供產品,摧枯拉朽的小米生態鏈,本質上也是建立在中國制造的紅利之上的。

但問題在于,小米的模式,每個賽道只能選擇一家制造商合作,無法對整個行業進行賦能。

而中國的土地上,優秀的制造商,很可能不止一家,有許多的制造商代工廠都有非常大的潛力可以挖掘

比如說,家衛士這些同樣的掃地機大廠

“家衛士”的母公司松騰實業,擁有超過70項國際專利,2017年,全球掃地機器人霸主iRobot曾發起“掃地式”專利殲滅戰,松騰實業是唯一全身而退者。

但是,擁有技術與生產線不代表擁有市場。2015年,在近20年代工經歷后,松騰推出了自主品牌“家衛士”。“內銷、外銷的同款產品,都是同樣的標準、工藝、用料,同樣的生產線。”廠長吳鵬云有點郁悶:“然而,同樣的品質,貼牌產品不愁銷路,自主品牌卻無人問津。消費者寧愿花4倍的價格購買貼牌產品,因為他們對于‘家衛士’一無所知。”

2016年底,家衛士進駐拼多多,把曾經給霍尼韋爾、飛利浦等世界知名品牌代工,售價1000多的產品,以288的價格來賣。直接賣出了十幾萬臺,“家衛士”這個自主品牌自此開始有了品牌認知度。

拼多多的崛起,本質是對中國制造業的更充分利用。

他們和小米的差異在于,更接近和制造業抱團發展,拼多多提供流量和舞臺,各種制造商才是主角。

許多無法進入小米生態鏈的制造商,就可以選擇進入拼多多

畢竟,如果真的對自己的產品有信心,怎么可能不想著做自己的品牌呢?

這個模式要面臨的問題更多,但能聯動的廠商也更多。

可能,這就是小米拼多多并列M(美團)M(小米)P(拼多多)的原因吧

他們都在用自己的方式對傳統制造業進行改造升級。

06 天下的主人

其實拼多多和小米,還有一個非常像的地方

對于在意價格的人來說,你可以享受他的低價商品

對于不在意價格的人來說,他活著,對你有隱藏的好處

那就是有這么一批低價國產品牌存在,國外貨,也不會賣出天價

此外,除了價格,國產品牌的重要性還一直被許多人低估了,他不僅僅是什么民族自豪感的面子問題,無法國產品牌化就意味著國內龐大的采購需求最后可能僅僅養肥了一批買辦,大量的大學生們就只有頂尖的一批人能夠加入國際高精尖企業拿高薪,其他人只能苦逼兮兮的去加入代工廠。沒有自己的品牌,那么自己的研發人才,設計人才等高端產業,都無從談起。

中國制造在過去的二十年里所向披靡,但很多都是為國外品牌打工。

中國品牌,雖然有了華為格力等成功榜樣,但大部分中小廠商的硬仗才剛剛到來。

拼多多的背后,其實是整個想登上舞臺的中國制造業。其中有真正想做品牌的,也有就想撈一筆的。但不論目的如何,這么一大批中國制造業廠商,終于開始發出自己的聲音。

這才是拼多多秘密背后的真正紅利

你面對的并不是一個簡單的拼多多和所謂的微信流量,下沉紅利

而是一整個崛起的中國制造,在漫長的代工生涯后,迫切的想擁有自己的名字。

奪回本該屬于自己的市場。

“不要說我們一無所有,我們才是天下的主人”

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號