設計大咖秀 | 張雷:未來四十年,只做一件事

2017-09-12 網易設計 點擊:次

杭州,余杭。

輸入“余杭,融”,搜索彈出的第一條便是From 余杭融設計圖書館——2015年6月12日,From 余杭融設計圖書館開幕,距離現在已經兩年有余。

素凈的白,交疊的光,一把把紙傘延伸而開,傘的盡頭是通向傳統手工藝的圖書館之門;From 余杭融設計圖書館便坐落在這鬧中取靜的余杭五常大道。

采訪約在下午17:00點,匆忙結束手中事情的張雷走進設計概念店,坐下、微笑、輕聲抱歉,“還有個會,可能得快點。”語速有些慢。

自從圖書館成立后,張雷的生活更忙,從手工藝研究、到品物流形的設計、到各地策展……再到圖書館的運作,連軸轉。

品物流形創始人和設計總監張雷

七年相‘融’,一朝成館

提起張雷,更早是因為“品物流形”,這個2004年便成立的設計工作室。“云行雨施,品物流形”,開天辟地之間,萬物初生。

那時的張雷,還未想到自己未來會與手工藝結下不解之緣。2009年,赴意大利求學,從家具設計一腳跨到汽車設計,被國外優秀的傳統工藝所折服;當年夏天,品物流形提出了“From余杭”計劃。

接下來,一切看似水到渠成:

2010年,以余杭為點、以紙傘為始,品物流形開始對當地12個村落傳統手工藝研究考察,做出了紙椅“飄”;

2013年,“From余杭”計劃演變成“融-Handmade In Hangzhou”設計展,旨在五年時間內對五個傳統材質(竹,絲,土,銅,紙)進行解構和再設計;

2015年,From余杭與融進化為“From余杭融設計圖書館”,非盈利性質;

2017年,“融”五年大展亮相米蘭

…………

“融——融化解構的意思。我們設計的過程就是,把傳統手工藝解構成材料和工藝,然后再重新思考,把手工藝運用到設計里,這一過程叫融。”在張雷看來,這一個字包含了消化和創作的兩個概念。

紙椅“飄”

來過From余杭融設計圖書館的人都知道,這里被分解成四部分,第一部分是中國傳統材料圖書館,把歷年對傳統手工藝的研究,對材料的解構與分解,陸續進行整理,在圖書館向設計師公開;圖書館第二個部分,是設計圖書,將由100位設計師推薦和捐贈的書籍;第三部分是設計概念店;第四部分為設計展空間。

設計概念店

與張雷搭檔多年的陳軍告訴記者,圖書館除了向普通觀眾開放外,還會不定期舉辦設計展覽、設計獎項、產品發布等。“目前采取會員制來做基本維護,重點還是希望將手工藝知識傳播給更多的人。”

設計圖書

一座非盈利性質的圖書館,如何生存下去?談起From余杭融設計圖書館未來的運營發展,盡管非科班出身,張雷卻并未有太多憂慮,“非營利組織也具備一套自循環系統,社會上有很多公益組織,例如深圳的創基金,還有其他來自政府、企業、乃至個人的贊助,共同推動圖書館的運作,比如材料研究、推動當代設計等等。”

中國傳統材料圖書館

中國傳統材料圖書館

‘融’五年大展 亮相米蘭

72位獨立設計師、70件作品、300種傳統手工藝材料、5年大展……2017年4月米蘭展期間,張雷邀請到約12個不同領域里的72位設計師共同參與到“融”五年大展中。

融·紙 展示區域

十二個不同領域,有平面、產品、建筑、空間、首飾、陶瓷、家具、服裝、面料、交互設計師,還有攝影師、藝術家等。有在國際設計大賽中嶄露頭角的新貴,有被行業稱作翹楚的工作室或獨立設計師。“其實我們選擇設計師時,第一標準必須要有獨立思想,他的一部分設計是根據市場、客戶要求;但同時也在做自己的獨立設計,做自己真正想要的設計,而與市場無關。”談起邀請的標準,張雷向記者描述道。

融·銅 展示區域

在張雷看來,設計與科學相似,最初的研究和創作完全是獨立的,并非為了商業而做,但是當其成果呈現,被大多數人所認可,最后才轉化為商業。“商業需求有限、存在于大多數人的想象范圍內,是市場普遍接受并可以預判到的,如果所有的設計師都為了商業而設計,那么,設計師的想象力便會銳減,設計的多樣化就會消失。”

融·竹/絲/土 展示區域

“五年,是關鍵性的標志嗎?”當記者問到時,張雷恍惚了一下。2013年開始,五年時間,五個傳統材料:第一年,竹;第二年,絲;第三年,土;第四年,銅;第五年,紙。每年邀請十多位不同領域的設計師,從不同的角度,用同一個思想“融”,對中國傳統手工藝進行解構和再設計。一眨眼,數十位設計師的研究與設計成果匯聚一堂。

中國傳統材料與工藝展示區域

“當初隨口一說,先做五年吧!但是真正到了第三、四年,就是拼堅持,五年做一件事還是相對比較困難的。”張雷扶額笑了笑,“‘融’五年展,看似是一個普通的展,但是對于我們而言,是五年來的頂峰,是通過五年時間不短積淀地而實現的狀態。”

2017年3月31日,距離“融”五年展開展還有六天。張雷在朋友圈寫道:如果說,融第一年是一枝盛開的花;第二年,我們期待融是一顆恒星;那現在我真的覺得,我們期待融是一個五年為一周滾動的車輪,希望他永遠不要停下來。

這一件事,要做四十年

2017年下半年,From 余杭融設計圖書館要搬家了。

搬去哪兒?張雷說,這次要去青山村——“The Lake湖”藝術裝置誕生地。

網易設計團隊現場采訪設計師張雷

2015年,張雷收到美國大自然保護協會發來的郵件,希望聯合品物流形,通過指導青山村村民掌握傳統手工藝,以幫助他們擺脫僅靠竹子為生的困境,從而緩解水源污染的狀態。于是,有了“The Lake 湖”藝術裝置誕生的契機。

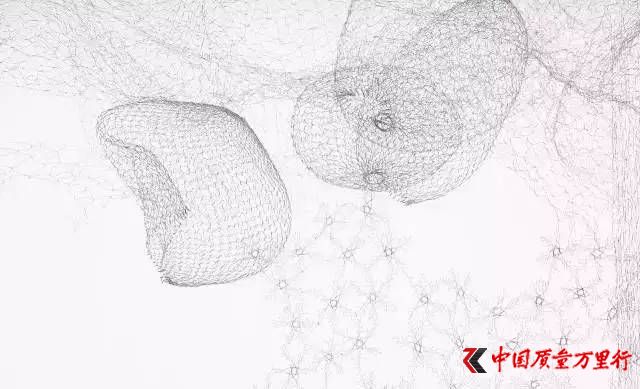

The Lake 湖”藝術裝置

2017年,受“The Lake 湖”藝術公益展登陸亞洲頂級設計展“設計上海”,并于同年4月登陸米蘭設計周,亮相米蘭。這一次的創作,讓‘手工藝再設計’再次回歸到大眾視野,廣受關注。

The Lake 湖”藝術裝置

“你相信人與人、人與事物、人與材料之間是有很多機緣的嗎?我相信。某種機緣之下,恰當的時機,遇上某種材料、遇到某個人,你就會創作怎樣的設計。”談起當初與青山村的相遇,張雷笑了,“當年騎車經過的地方,現在我們就要搬過去了。”如今,第二批運用新工藝制作的2018年版“The Lake 湖”正在醞釀中。

品物流形主創設計師之一

Christoph John教村民手工藝編制

張雷喜歡將知識和工藝比作水果和蔬菜,看到之后再消化,消化之后再產出設計。然而,這不是一個短時間的消化過程,從余杭地區12個村落,到如今跨越31個省市,對傳統手工藝的研究一直是整個圖書館的重心所在。“真正好的研究,不在于多大的工作空間、多么豪華的設備,關鍵是人;同時,必須明確圖書館的使命是什么。所以,我們盡量壓低硬件消耗,把大部分的成本投入在人力上。”

青山村

機緣巧合之下,團隊發現了青山村里的一個老工坊,可以租四十年。相較于市區,搬去村莊里可以將房租等硬件的運營成本降到最低,節約下來的更多成本可以用于研究。

“我想不到圖書館未來四十年會如何發展,但是我們覺得,這件事應該做四十年。做短,只是個概念;做到四十年,也許能對社會有一些意義。”張雷說。

掃碼投訴

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號