目前,中國已經成為全球第二大保險市場。現代人買保險,既是消費,也是投資。任何事物在成長中都不可避免地會產生矛盾和問題:今年一季度,中國銀行保險監督管理委員會相關系統共接收保險消費投訴22651件,雖較去年同期下降9.9%,但仍屬高位運行。銀保監會近期還公布了對業內違規公司和人員的處罰,其中涉及的財險公司居多,而車險、農險是投訴“重災區”;保險產品銷售過程中存在誤導甚至欺騙問題;保險產品五花八門,消費者在購買過程中分不清哪些是消費型保險,哪些是投資型保險,因而產生“理賠難”等突出問題。中國保險業的問題,也是發展中的問題。今年4月8日,中國銀行保險監督管理委員會正式掛牌,國家對保險市場的監察監管力度進一步加強。

“保險”,百度百科上的定義是:投保人根據合同約定,向保險人支付保險費,保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限等條件時承擔給付保險金責任的商業保險行為。從經濟角度看,保險是分攤意外事故損失的一種財務安排;從法律角度看,保險是一種合同行為,是一方同意補償另一方損失的一種合同安排;從社會角度看,保險是社會經濟保障制度的重要組成部分,是社會生產和社會生活“精巧的穩定器”;從風險管理角度看,保險是風險管理的一種方法。多數國人不認為保險是剛需說起保險,除了有車一族必須購買交強險之外,大多數人并不認為保險是剛需,盡管大多數人都承認保險是很有用的。那究竟何為剛需?如果一件商品能夠被稱為剛需的話,那么通常至少應滿足以下兩項要求:

1.人們有強烈的主動購買欲望,甚至是必須買;

2.買得起,也就是有能力消費。前者很好理解,而后者則說明了剛需必須是一種有效需求。

那么,今天的國人是沒有錢買保險嗎?改革開放40年以來,中國經濟取得了無比輝煌之巨大成就, GDP已經穩居世界第二,超越美國也是指日可待的事情。與此同時,國民的個人財富也有了翻天覆地的變化。居民儲蓄額多年來穩居世界第一,中產階級數量也已經超過 2億人(2015年CHFS調查數據)。而瑞信于2015年發布的全球財富報告更指出“中國家庭財富總值達 22.8萬億美元,超過日本躍居世界第二富裕國家,僅次于美國”。

如此富裕和龐大的中產階級群體,理所應當地可以撐起一個世界保險大國之地位。但事實卻是我們的保險密度(國民人均保費)和保險深度(保費與GDP之比)與世界保險強國相比還有較大的差距。但正是這樣巨大的差距才使得中國的保險業擁有巨大的增長潛力及投資機會,以致它成為國際和國內各路資本覬覦的一塊蛋糕。

美好的前景與骨感的現實之對比總是如此強烈,人均保單僅僅0.13張、壽險保單持有人也僅占總人口8%的比例等數據與擁有家庭財富總值超過日本、居民儲蓄世界第一、中產階級數量超過美國等數據相比顯得是多么的不協調。

目前,壽險在中國已經發展了近30個年頭,先后從事過保險營銷員的數量據可靠資料表明也已經超過5000萬人之多,經歷如此龐大人群夜以繼日的各種推銷與宣傳以及各種社會宣傳與教育使得大多數人都對保險有了一定認識,如今再企圖通過宣傳教育來提升民眾保險意識的邊際效應幾乎已經趨近于零了。很顯然,民眾沒有把保險作為自己生活中的“剛需”產品一定另有原因。

國人不信任保險公司的真正原因

人們不信任保險,究其原因可以歸納為下述6點:

1.企業發展急躁癥。

保險公司瘋狂地與過去比、與國際比、與銀行比。為此,公司給基層銷售單位攤派巨額銷售任務,基層壓力很大,為了保住職位,只能完全貫徹公司上層的規模發展策略,無暇顧及客戶的的感受。規模是第一位的,誠信是第n位的。

2.保險產品天生讓保險公司難以體現誠信。

保險承保的多為小概率事件,這意味者,對客戶來說,成本(保險費)是必須花的,但收益(保險金)很少能看到。所以,總體而言,人身保險多屬于“一錘子買賣”,而非“重復交易”,再加上總看不到收益,這使得通過重復交易來建立信任這一途徑失靈了。

3.保險銷售方式令人生畏。

金融業有句老話“銀行躺著吃飯、證券坐著吃飯、保險跑著吃飯”。保險業有句老話:“保險是賣出去的,而不是買進來的”。跑著吃飯意味著主動出擊,這個客戶不愿意買,下個客戶也未必,還不如抓住這個不放、窮追猛打、直至對方屈服。被窮追猛打的客戶會想,既然東西好,干嗎追著我賣,既然追著我賣,一定不是什么好東西,說不準是傳銷,是騙子。

4.新東西總是難以被接受。

由于保險產品的復雜性和非必買性,人們對保險還知之甚少,甚至買過保險的人也是如此。熟悉導致信任,不熟悉自然不信任。從這一點來看,不信任恐怕還要延續很長的時間。

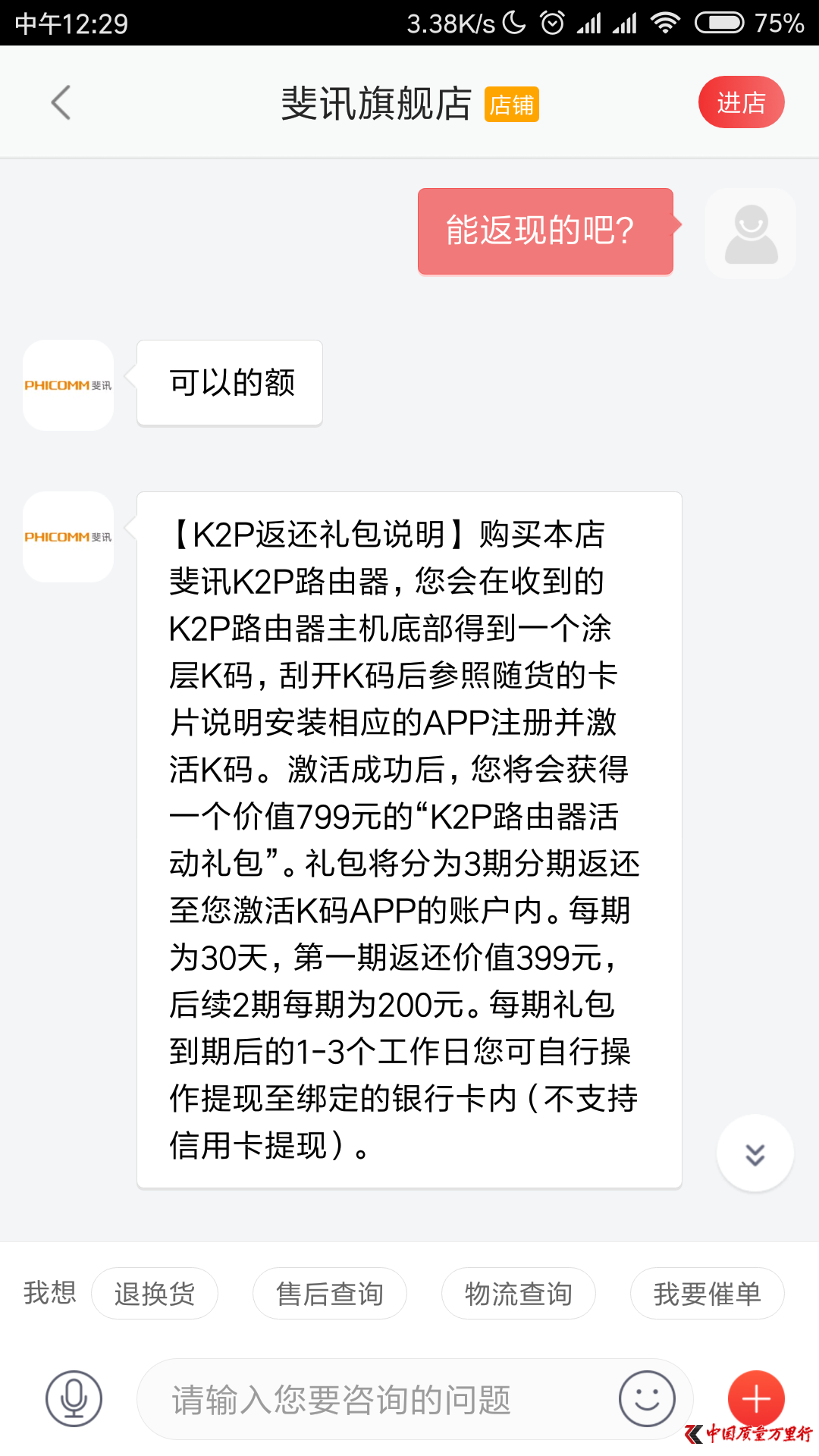

5.急功近利的銷售。

保險營銷員是急功近利的,由于只有傭金收入,急功近利更嚴重了。為了賣出保單,夸大保單責任、保單收益,不提或少提除外責任等對客戶可能產生負面影響的信息。為了賣出保單,片面迎合客戶的心理,將保險說成存款,另外還送保障,事后客戶退保,發現自己存款多年,居然本金都撈不回來。

6.好事不出門,壞事行千里。

誤導事件、理賠糾紛事件、遠低預期分紅事件、退保不滿事件等只要一發生,就會引人注目。而保險公司大量的正常理賠事件、客戶回訪事件等積極事件發生多少,也不會引起人們的注意。另外,人類心理有一個特性:總認為壞消息的源頭比好消息的源頭來得可靠,進一步摧毀了信任。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號