數據顯示,2014年底網貸行業待還余額0.1萬億元,2017年底達到1.22萬億元,年均復合增長率130%。2014年全年網貸總成交量僅為0.25萬億元,2017年全年成交2.8萬億元,年均復合增長率126%。

自網貸行業誕生,很多平臺借款易、秒到賬的背后,也一直伴隨著高利息、高手續費、套路貸等負面的問題。隨著不少網貸平臺的出清,還存在不少套路貸,值得消費者警惕。

網貸行業問題平臺有兩次集中爆發期:

第一次出現在2015年1月至2016年12月,在長達兩年的時間里,每月新增問題平臺數量均超過50家;第二次出現在2018年,尤其是2018年6月至8月。

其中,2018年網貸問題平臺頻發的背后(不含涉嫌詐騙類的平臺),既有平臺內部原因,也有外部原因。內部原因包括平臺違規進行剛性兌付、開展涉嫌自融類業務、違規開展其他金融業務(例如資產管理業務和投資股權市場)以及平臺缺乏合理的內部管理機制四方面因素;外部原因包括經濟下行導致借款人無力還款被迫逾期、投資者信心不足引發類似擠兌效應、借款人欺詐或惡意逃廢債等。網貸平臺成為問題平臺,往往是內部原因和外部原因相互交織共同作用的結果。

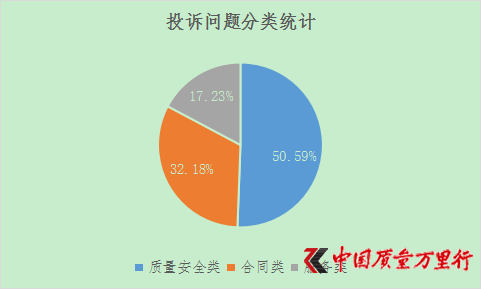

根據中國質量萬里行消費投訴平臺上的實名制消費投訴案例,數據顯示,2018年中國質量萬里行消費投訴平臺收到P2P網貸相關投訴共883例。據平臺統計,涉及相關投訴的企業超過60家,其中消費者集中投訴的P2P網貸平臺有20多家。暴力催收、銷售欺詐、利息過高等問題一直是消費者投訴的集中問題。此外,高額的滯納金、提現退款、亂扣費、商家跑路、分期還貸以及相關服務也成為消費者反映的熱點問題。

今年3月,中國質量萬里行發布文章《網貸江湖的花式“套路”》,文章細數并梳理了被消費者廣泛吐槽的網貸江湖的七種“套路”:砍頭息、分期被延長、自動扣款、文字游戲、虛假廣告、暴力催收等。

近幾個月,除了依然消費投訴量比較大的“砍頭息”和“暴力催收”問題外,依附于傳統消費頑疾,網貸行業呈現出了新套路,值得消費者警惕。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號