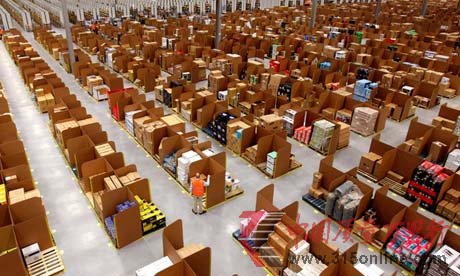

亞馬遜倉庫(騰訊科技配圖)

騰訊科技訊(思睿)北京時間2月18日消息,據國外媒體報道,英國《衛報》網絡版刊登署名為約翰•諾頓(John Naughton)的文章稱,近年來席卷全球的“數字資本主義”浪潮雖然給蘋果、亞馬遜、Facebook和谷歌(微博)等大型科技公司帶來了不菲的收益,但它們的員工卻并未從中獲得多少好處。諾頓還細數了“數字資本主義”的四宗罪,其中創造或支持的就業崗位問題最為荒謬。

以下是文章內容摘要:

要想快速了解什么是“數字資本主義”,其實很簡單:你只要了解四個概念就行了,即利潤率、規模、不平等和就業支持。如果你還想深入了解的話,那就在這四個概念的前面分別依次加上個形容詞:微薄、龐大、巨大和可憐。

首先是利潤率。曾幾何時,柯達可是全球化學成像市場的領導者,其利潤率一度高達70%。此后,柯達研發中心實驗室的幾位工程師發明了數字成像技術。當他們把這項技術告知柯達領導層時,柯達高管則質問稱:“這項技術能給我們帶來多少利潤率?”這項工程師回答道:“這是數碼技術,所以利潤率至多為5%。”柯達高管給他們的回答是:“非常感謝你們的努力,請帶著這項技術回去吧。”

實際上,最終的結果人盡皆知:柯達最后距離我們的生活越來越遠。而正是傳統技術所具有的高利潤率蒙蔽了柯達高管的眼睛。事實證明,柯達的工程師們是正確的。任何涉及到計算機和大規模生產的技術最終都會走向商品化。我還清楚地記得,我的第一部手機售價接近1,000英鎊,而我剛剛在特易購(Tesco)超市里看到了一部標價9.95英鎊的手機。我知道蘋果硬件產品的當前利潤率非常高,但這都是因為該公司總是能夠走在市場競爭的前列,而這不會持續太久。龐大的Android手機市場更能夠提供準確的市場導向。

其次是規模,這在互聯網市場體現得尤其明顯。比如,用戶平均每分鐘往YouTube上上傳的視頻時長為72小時;Facebook上的圖片數量已經累計超過1,000億張;在去年圣誕節期間,平均每3分鐘就會有一輛裝滿貨物的運貨車駛出亞馬遜(英國)總部;截至目前,蘋果iTunes在線商店里的應用程序累計下載量已經超過400億。這些例子可以說比比皆是。雖然利潤率可能會很低,但如果將利潤率乘以這些龐大的數字,那么就會得到令人咋舌的營收。

然而,投資者卻并沒有從蘋果、亞馬遜、谷歌、Facebook等各大互聯網公司的龐大營收中獲得多少回報。相反,其中的大部分利潤都流入了各家公司的創始人和股東的口袋里。當然,作為這些科技公司組織的核心成員,工程師、開發者和部門管理者等也都得到了豐厚的薪酬、優先認股權以及額外津貼作為回報。但在大型科技公司內部,這些核心員工畢竟只占少數,大部分員工的薪水和報酬還是比較普通的。

以蘋果為例,該公司堂而皇之地吹噓自己“直接或間接地”創造了數量龐大的就業崗位。但在蘋果5萬名美國本土員工中,有約三分之二的員工在蘋果專賣店里工作,其中多數人在2012年的薪水總額只有約2.5萬美元。與此形成鮮明對比的是,2010年美國人均年收入則為38,337美元。

然后是就業支持問題,各大科技公司似乎都對這一話題非常敏感。比如Facebook就聘請了高級咨詢師為其撰寫過多份荒謬可笑的就業支持數據報告。其中的一份報告顯示,Facebook在2011年給歐洲市場其他產業間接創造了23,2萬個就業機會和超過320億美元的營收,而當時該公司的全球員工總數還不到3,000人。而備受市場分析師詬病的蘋果也積極地表示,該公司已經在美國“創造或支持”了近60萬個就業崗位。

然而,任何一家科技企業都避之不及的問題是:它們創造或支持的都是什么樣的就業崗位?我們不妨看一看英國《金融時報》(Financial Times)經濟版撰稿人薩拉•奧康納(Sarah O’Connor)撰寫的一篇報道就可以窺見一斑了。奧康納在走訪了亞馬遜位于英格蘭斯塔福德郡小鎮魯吉利(Rugeley)新啟動的倉庫后稱,亞馬遜倉庫員工的工作條件“非常凄慘”。

奧康納看到數百位身穿橘黃色背心的倉庫員工每人都推著一個手推車在一個約有九個足球場面積大小的倉庫里來回穿梭。員工們還必須隨身攜帶一個類似計算器的手持設備。這個設備可以告訴員工去倉庫的哪個地方拿東西。與此同時,設備也會計算員工的工作量。如果走得慢了,亞馬遜會知道;如果停下來休息,亞馬遜也會知道。亞馬遜倉庫雇員每天行走的距離很長,大約在7-15英里(約合11-24公里),而且這還不是簡單的散步,而是高應力、高強度的行走。

該倉庫的一位經理向奧康納表示:“你就像個機器人一樣在不停地工作,實際上卻是在用肉體之身工作。這應該可以被稱作‘人類自動化’吧。”

然而,由于當地失業率高,因此盡管薪水低,當地人還是渴望能在這個倉庫工作。畢竟,在被機器人真正取代以前,這還是一份可以養家糊口的工作。