在走基層采訪中,北京的一位家長平淡地告訴記者:把8萬元贊助費交出去,兒子擠進了海淀區的一所知名小學。擇校費少的6萬元,最高達25萬元——

擇校費越收越放肆!

“孩子上學了嗎?上哪個學校了?交了多少錢?”家有學童,家長們的話題少不了這樣三個字——“擇校費”。

這是教育部門和學校最不愿提及、總是閃爍其詞的三個字;但它卻長久存在,成為一個盡人皆知的秘密。

每到新學年,總會上演幾家歡樂幾家愁。而耐人尋味的是,“辦成了的”皆大歡喜,卻對如何辦成諱莫如深;沒交上錢或交了錢也沒辦成的,捶胸頓足,卻對緣何失敗一頭霧水。

這就是攪動萬千家庭焦躁不安、欲罷不能的“擇校費”。據說這幾年,行情“瘋漲”;更有一種說法,這里面“水”很深。

“水”究竟有多深?記者幾經周折,找到一位剛剛經歷過這場“大戰”的北京家長,一探深淺。

交過錢后,沒有收據

“我當然希望一分錢不交,但在這樣的氛圍下,我只能接受現狀。”

等把8萬元贊助費交出去,張女士幾個月來懸著的心落下了。謝天謝地,兒子如愿以償擠進了北京海淀區的一所知名小學。“擇校,多少年了就是這樣。”談起擇校費,張女士很平淡,“有少的6萬,也有多的10多萬。”

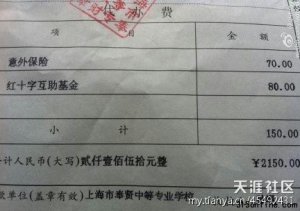

“現在不管干什么,都是明碼標價。什么錢,花在什么地方,一清二楚。可只有這擇校費花得不明不白。”許多家長都有類似于張女士的疑問,交過錢后,連一個收據也沒有。

名校、離家近、口碑不錯、師資很強,這就足夠了。“好事攤在你頭上,你還用關心那錢去了哪里嗎?只要能交上這筆錢,就謝天謝地了。想想,還有多少人在羨慕著呢!”張女士不想再追問,還能怎樣?當聽到別的家長對附近另一所小學的種種怨言,她慶幸自己做了一個正確的選擇:“費勁,花錢,值了。”

“向來心為看客心,奈何人是劇中人。”對每一位陷入擇校泥潭的家長來說,這份經歷,注定了是百味雜陳:糾結、焦慮、忐忑、緊張,被中間人的獅子大開口而激怒……

“想上好學校,拼爹、拼錢、拼命”

孩子四五歲,家長們就開始考慮上學問題,處處留心、找渠道,找資源。

“沒有關系鋪墊,你拿著錢,找誰?”

“擇校,誰不是擇一個、兩個、三個?”“都是好學校,怎么可能想上就上?”

在張女士的規劃中,一個是保底校,兩個是擇校目標校。

“另一個擇校,是中間人幫著運作。”只有經過后,才知道,“其實,這些所謂的中間人已經由最初的私人關系演化成為一種商業運作。當時,自己還傻乎乎地信以為真,其實,他們也并不是什么都能做到。”

盡管中間人沒有辦成,但這費用卻是不能少的。最終,她還是用盡關系找到了北京某校“領導”,面試合格,通知繳費,才有機會交擇校費!

她不愿在等待中折磨自己,不愿時時處在神經質的焦灼之中:手機24小時開機,錯過一個電話就追悔莫及,全天候掛在論壇上,補加各種QQ群……

無怪乎有人形容,想上好學校,得“三拼”:拼爹、拼錢、拼命。

“最近比較煩,比較煩,比較煩,曾覺得上學應該很簡單,我想我還是不習慣,為了擇校而東跑西顛。曾經理想不為斗米折腰,卻要東奔西走陪著笑臉,泡著壇子期待奇跡出現,在等待中祝福別人上岸。麻煩、麻煩、麻煩、麻煩……北京的名校高不可攀。”

戲謔之詞唱出家長們的幾多無奈與心酸。