援引新浪新聞“北汽E系車發動機或存設計缺陷機油乳化頻遭投訴”一文,繼長安CS35因機油加注口乳化問題召回后,北汽E系列車機油乳化問題也開始發酵。從車主反饋的意見來看,北汽E130、E150等車型機油蓋上有大量乳化物,對此,北汽4S店售后服務人員表示這款發動機“就是這樣”,其油氣分離系統與一般車設計不一樣導致部分水汽凝結在機油蓋上,但機油不會被乳化。不過,部分車主甚至在機油尺上發現了乳化物。服務站強調機油品質不高導致,而實際故障原因卻是航天三菱制造的4A9發動機的或設計缺陷導致。

對于這條新聞,其實北汽在某種程度上也是受害方,北汽裝配的E系列車,動力總成(包括發動機與變速器)全部外購,發動機為航天三菱提供。此次因質量缺陷而引發的質疑,作為使用方的北汽沒有對這款發動機進行二次修改。盡管北汽也可以被看作是“大范圍爆發發動機機油乳化而引發的口水戰”受害者,但發生這樣躺槍挨打的事情,對不求上進的北汽也是一種教訓。

曾幾何時的北汽也制造過小車,只不過質量問題而無奈放棄。

放眼一看國內一些的車廠都擁有自產的動力總成分系統。一汽與奧迪、馬自達和豐田的合資車廠使用原廠配套的動力總成,上汽擁有與通用、大眾的合資車廠,而變成親兒子的榮威更是被冠以上汽榮威的名號。二汽的雪鐵龍、標致和日產的合資廠都自帶動力總成配套生產線以供使用。或許一汽、二汽和上汽在自主研發上很不給力,不過好在可以借用旗下合資品牌的動力總成使用。一汽奔騰有著一顆日本芯、二汽的奧丁干脆就是翻版帕拉丁。

曾經的共和國第二大車廠的北汽,北京內燃機廠就是北汽生產發動機的御用供應商,明星產品BN49系列發動機大量裝備了BJ212系列(包括BJ2020),后續逆向仿制BN6V876缸3.0L排量的發動機更是應用在北汽陸霸3000上,甚至供應國內其他車廠使用,可謂是風光無限。

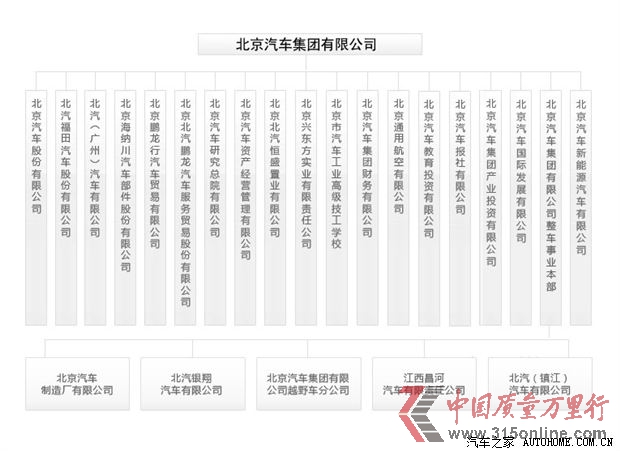

再看看現在的北汽,擁有北京奔馳、北京現代、北汽福田、北汽有限和北京汽車五大整車制造廠。這里北京奔馳北京現代兩家合資車廠,在北京都有較為完善的配套體系,尤其是北奔北現的動力總成部分國產化,但只供本品牌車型使用。北汽福田在柴油動力上通過與康明斯和戴姆勒合作,具有二次改造自主研發能力。北京汽車在購買了薩博整車技術和兩款增壓發動機后,擁有動力總成自行生產的能力,可惜只能匹配到紳寶車型使用(或搭載以此基礎延伸的A50系列以及一款小型SUV上)。在2008年開始研發2014年上市的BJ40越野車,因為沒有可供使用的橫向布置的變速器和分動器,不能匹配紳寶2.3T增壓發動機(最終含恨使用沈陽星光G4CA系列動力)。北汽有限作為北京汽車集團曾經的核心支柱產業群,生產的戰旗、騎士、勇士陸霸等經典車型全部為外購動力總成。似乎廠高層就沒有發展核心技術自行研發的企劃。

現在的北京汽車集團猶如一個內部權力割據的狀態。

北京奔馳:因為單車利潤高品牌知名度是北汽集團的掌上明珠,在技術共享上德方態度明確表態“這是不可能的”,北京汽車“只要有錢賺那就這樣吧。”

北京現代:規模見效益,北京汽車集團在口碑上全靠這個廠子來苦苦支撐。現代車廠還在堅持擴大規模提高產能,整車備件堅持原有的配套體系,只是單純的移到北京來組裝而已,甚至一些簡單的塑料卡扣都是進口。而為北京汽車提供韓系動力,只是出現在某款測試車上。伴隨北現自由品牌名途的出現,北京汽車使用韓系動力的夢想徹底破滅。

北汽福田:原本由弱勢姿態加盟北汽的農用車廠,現如今已經壯大并快速發展。其皮卡系列產品甚至參加了今年的達喀爾拉力賽。在制造大巴和商用卡車上,通過二次、三次合作在整車制造動力研發,傳動改進等分系統上逐步掌握了自主權。由于歷史原因,北汽福田與北京奔馳北京現代與北汽的關系要疏遠些。更好像是北汽大家庭內部的一個獨立王國。北汽福田長處在以柴油發動機為主的皮卡和商用車,這與北京汽車集團乘用車為主的發展方向沒有交集,也就不存在動力核心共享的局面。

北汽有限:2004年前北汽有限的BJ20系列使用著北內配套的491系列發動機,這也算是動力自主生產。但是在大北京汽車集團完成整改后,北汽有限被視為一個發展障礙,領導層的文攻武衛,一線員工消極怠工現象比比皆是。為了爭奪出政績出業績的軍車供應項目,甚至出現了解放軍車美國人造的局面(BJ2020VAJ在北汽吉普倒閉后,沒有挪至北汽有線生產,反而繼續在北汽戴姆勒克萊斯勒新的合資公司生產,最終因軍方的強烈態度,才轉到北汽有線生產,但發動機不再是切諾基488而是沈陽星光491)。隨著北汽有限掌門人的失勢,北汽有限“被扔到”河北黃驊生產。北京汽車集團的絆腳石最終被馴服。

北京汽車:北京汽車集團整車制造戰斗群的自主品牌,擔負著振興北京汽車這個品牌的歷史重任。先耗費巨資買來薩博9-5、9-3的技術和整車制造架構,并逐步實現發動機變速器國產化,實現國產的紳寶的量產。在紳寶基礎上開發出A50系列小車S系列小型SUV。而北京汽車第一代產品E系列也就是文章開頭提到的,因采用航天三菱4A9發動機機油乳化的那個車型,至今仍是北京汽車最能走量的產品。旗下的最具爭議的越野車BJ40在千呼萬喚中結束了6年的長跑也在2013年上市,但是被輿論人為動力弱的問題似乎并沒有什么太好的解決方案。

由于筆者在北汽有限北京服務站有過5年工作經驗。在筆者看來,北京汽車是在進步,但是發展的方向似乎出現了偏差。作為一個大型國企,北京汽車一直強調,靠優質資產融合先進經驗小步快跑一般的發展,可是現在的情形是什么呢?北京奔馳北京現代的優秀管理經驗借鑒的不足,有好的參照藍本,卻得不到有效的貫徹。經過多次改組多次股權變更的北汽,遺留下來的不僅僅是光光輝的歷史,更多的還是復雜的人事爭斗,圍繞著權利分配利益交換,曾經導致BJ40研發嚴重斷檔。在外人來看北京汽車有獨立的研究機構,有分工細致的配套廠商(傳動、內飾、車身制造、電子系統),有政府強有力的政策支持(北京公務車毫無例外全部要更換為紳寶以及紳寶電動車),有來自金融領域的資金支持。可是唯獨在核心技術研發上與其規模不成正比,甚至不如那個靠造電池起家的民營車廠。

不能說北汽集團不重視研發,可是太多資訊表明,這個車廠擁有太多國企的各種弊端。現在的中國市場雖然處于前所未有的開放程度,但是來自政府的主導能力無處不在。如果有一天,中國市場尤其是車市不再有政府的聲音出現,那么北汽還能有如此雄厚的政策掌控力?能否靠自己產品的硬實力獲得終端客戶的認可呢?恐怕最終結果不容樂觀。