這就是48年前修建的水庫。

村民生活困難

中國質量萬里行雜志

本刊記者 王黎明 實習記者 李凡

修水庫:富裕村變貧困

2008年12月10日下午,山東臨朐縣辛寨鎮張六店村村民馬良忠剛生著自家的蜂窩煤爐,此時的齊魯大地飄著零星雪花,氣溫已是零下4℃,這是他入冬以來第一次生火取暖,因為家太窮燒不起煤。他是知道記者要去采訪當地移民款發放事情后,自告奮勇提議將記者請到他們家,怕記者受涼,這才生起了蜂窩煤爐。

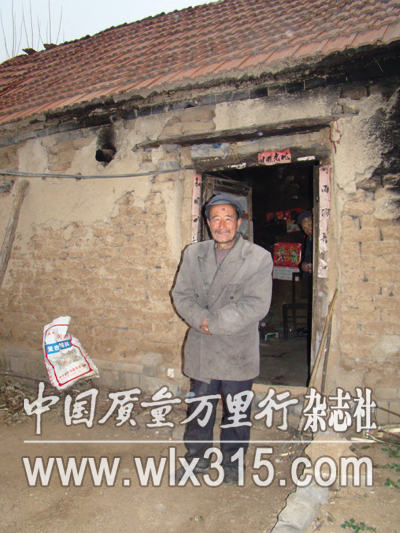

老馬今年51歲了,48年前建丹河水庫時他才3歲,從記事起,他就沒過上一天富裕的日子。辛苦了一輩子,連一座像樣的房子都建不起,至今還住在3間低矮的舊房里。家里最值錢的是一臺老掉牙的泰山牌電視機,那還是在醫院工作的小舅子“淘汰”的。改革開放都30年了,村里既沒有工業,也沒有副業,許多村民被迫外出打工,靠賣苦力混口飯吃,外出的村民中絕大多數在建筑工地干活。

馬良忠是當地貧困農民的一個典型代表。村里生活條件和居住條件像他這樣的占到了絕大多數。村里通往外界的公路是高低不平的土路,整個村莊沒有幾間像樣的房屋,有些房子伸手可觸屋頂。

據老馬講,張六店村現有住戶300多戶,人口1300多人,當年修丹河水庫時,村里有1300多畝土地被占用,村里只剩下1000畝左右的耕地,人均僅有8分耕地。當初修水庫時,占用的全是村里肥沃的低洼地,這些耕地緊靠丹河,地勢平坦,土地肥沃,灌溉便利。留下的這些耕地地勢較高,加上又是水庫的上游,灌溉起來特別不方便。這里灌溉農田因沒有現代化的噴灌設備,只能用柴油機帶動抽水機。柴油價格上漲以后,灌溉成本特別高。許多家庭承受不了,莊稼只能靠天收。有的村民干脆只種一季玉米,大部分家庭生活困難。

記者了解到,村里的吃水井在村外的一條溝里,距村莊一里多地,這口井還是“文革”時期打的,已經用了三四十年,現在村里的年青人都外出打工,老人的吃水都成困難。

馬樹林已經80多歲高齡,兩個兒子都在外地打工,老人吃的水都是自己從井里提出來的。老人經常是一手拎著壺,一手拎著水桶,從井里打出一壺水,往水桶里倒一壺。畢竟年齡大了,老人家水井離村莊又遠,經常是走上一二十步路,歇上一小會兒,然后再接著走。

因為修建水庫造成村民生活困難,所以村民期盼著政府有好政策下來改善他們的艱難處境。

2006年夏天,國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策出臺,按照政策,2006年6月30日前搬遷的水庫移民,每人每年補助600元,扶持期限20年。村民知道消息后,頓時整個小山村沸騰了。

但村民很快發現,高興的有點早了。原來,根據鎮政府貼出的公告,享受移民扶持政策的只有初遷的26戶。

村民馬鴻孝已經73歲了,老人回憶說丹河水庫的地勢是南高北低,領到移民款的26戶村民,原來住在河堤底下的河道里。水位稍微高一點,這些村民的家就會被淹,1960年水庫動工前,他們第一批進行了搬遷。村里沒領到移民款的有200多戶,這些村民都是1960年水庫開工以后搬遷的,隨著大壩的逐漸上升,剩下的這些村民們分兩批進行搬遷。當時正好趕上三年自然災害,1960年到1964年4年間丹和水庫無專門管理機構管理,水庫由辛寨公社代管,由于是特殊時期,只有1960年搬遷的移民有記錄,以后的搬遷均無記錄。1985年,山東省水利廳在三查三定中才將當時漏登的人數補了上去。

張桂芹是一位比較潑辣的中年婦女,提起移民補助,她總有說不完的話。她告訴記者,沒建水庫前,方圓十幾里的姑娘都搶著往村里嫁。建完水庫后,村民們生活越來越窮,這里就成了有名的光棍村,現在村里有三四十個光棍,有一戶家庭6個兒子,3個沒媳婦。

“農民最好打發了,奉獻也奉獻了,苦也苦了,中央要沒政策也就算了。但是中央有了好政策了,我們就理應享受到,縣政府沒理由剝奪我們的權利”張桂芹說。

張桂琴表示,鎮干部經常來村里,村民們的苦他們都看在眼里,但是沒有人想著來改變這里狀況,她坦言,“我們這里是春風吹不到的地方。”

討說法:付出沉痛代價

“辛辛苦苦種一畝地,一年才能掙200元,600元等于種了3畝地。”一些村民給記者算了一筆經濟賬。

村民告訴記者,享受移民扶持政策的只有初遷的26戶的公告,引起村民強烈不滿,村民們怨聲很大。2007年1月11日,縣鎮村三級復查后,做出了第二次公告:全村306戶1374人都享受扶持政策,村民才算平息了下來。

可是時隔7天,鎮移民辦又反悔了,撕了自己張貼的公告,致使矛盾升級。村民開始向各級政府或部門反映情況。

據村民講,他們第一次去省里反映問題,因為公交車不敢停,他們只能雇了一輛出租車,出租車剛行駛到上臨鎮大車溝附近,一輛警車就從后面追了上來,村民只得下車徒步十幾里,換乘了一輛去濟南的長途車。村民躲過了一劫,無辜的出租車司機卻為此付出了沉痛的代價,出租車被警車追上后,警察對出租車司機進行了一頓“暴打”。

2007年3月12日,下午5點多,天已將黑,鎮政府工作人員、公安人員等20多人來到村里張貼只享受26人移民政策的公告。村民得知消息后,紛紛來到現場,要求工作人員給出理由,為什么村民耕地被占了、房屋被拆了,但享受不到國家的移民政策。工作人員回答不上來,于是雙方就僵持下來。部分情緒激動的村民不讓工作人員撤離現場,于是有工作人員報警。很快,縣公安局出動了刑警大隊、治安大隊、派出所共計50多名警察,有的身穿制服,有的手持警棍、盾牌,有的拎著槁耙,雙方僵持了兩三個小時。最后,村民自發地散去。但事情遠沒有結束。

第二天,公安人員開始抓人。村民向記者提供的資料顯示,從2007年3月9日4月3日,不到一月時間,先后有11名村民被抓。

村民被抓的理由也很讓人奇怪。馬良厚告訴記者,他是在去復印上訪材料時被抓的。附近的門市怕鎮政府報復,沒有人敢給他們復印材料,于是他就跑到十幾公里外的柳山鎮,就這樣他還是被發現了,結果拘留了10天。

村民馬千彬家里有一門市,公安人員來抓他時,他正在自家的店里,至今都沒有想明白為什么被關押了7天。他告訴記者,對峙那天他根本沒去現場,更沒有做過任何違法的事情,甚至連警察都不知道他究竟犯了什么事。他被抓的當天下午,派出所要把他送到看守所,押送他的警察發現拘留證上理由一欄是空白的,他就問旁邊一位貌似領導模樣的警察怎么填寫,這位領導竟然說,隨便劃拉一個就行。馬千彬表示,唯一能夠引起當地政府不滿的是,村民們有時會聚在他的門市部聊天,那些反映問題的村民也是這里的常客。

搜證據:歷史資料記錄搬遷情況

為了證明自己是水庫移民,村民們從事情發生后就一直在搜集證據。剛開始與職能部門交涉時,工作人員對村民沒有太多戒備,前期交涉中的一些資料被村民偷偷復印,這些資料也就成了村民屬于水庫移民的鐵證。

1985年,山東省水利廳對大中型水庫進行了“三查三定”。丹河水庫工程基本情況表中記載,丹河水庫移民應遷2405人,已遷2405人,其中包括張六店村。

臨朐縣1990年水利志記載,張六店村移民306戶,共計1374人,水利志還詳細記錄了水庫的建設情況和張六店村3次移民搬遷的情況。

時任辛寨公社第一書記趙傳承和時任村支部書記的馬曰祥也分別為村民作證。趙傳成在證明中寫道:“修建水庫占用的大部分是張六店村的好地,印象中搬遷的村民應該在100戶以上。”馬曰祥出示的一份證明寫道:“當時根據上級指示,搬遷戶約150戶以上,在1965年以前全部搬遷,關于水利局出示的26戶搬遷戶不準。”

村民相信,這些材料能證實他們屬于水庫移民,理應享受到國家的移民扶持政策。對于村民的說法,當地政府是如何看待的呢?

2008年12月11日上午,記者來到臨朐縣水利局移民辦公室。

說明來意后,水利局移民辦公室一位李姓工作人員告訴記者,涉及移民的采訪,需要先經過省移民辦同意。沒有接到上級通知之前,不會接受采訪。隨后,記者來到臨朐縣縣委宣傳部,希望對方能協調各方以便進行采訪。但記者同樣遭到了拒絕。

馬良忠告訴記者,現在村民不再向各級政府反應過此事,因為村民怕被抓,怕再被罰款。他們能做的就只能是無奈地等,等好運降臨。其他村民告訴記者,記者采訪離開后,馬良忠熄滅了自家采暖煤爐,因為一天12元的取暖開支,對這個貧困家庭來說,實在是無力承擔。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號