自2009年至今,三年多的時間,已出現9起引發中國消費者廣泛關注的重大藥品質量安全事件。藥品質量安全正成為新的關注焦點。

廣藥“維C銀翹片含毒”事件的震蕩余波未平,近日,德國拜耳制藥旗下的明星避孕藥物“達英-35”又陷入“質量門”:其先后在法國和荷蘭被指存在增加血管性栓塞風險的安全性問題。目前,該藥物相繼在法國和荷蘭兩國停售,歐洲藥物管理局已啟動針對達英-35安全性評價的大規模調查。

此消息已引起了中國消費者的密切關注。據悉,在中國短效避孕藥市場,達英-35目前的市場占有率約為6?.3%,排名第三位。國家食品藥品監督管理總局信息顯示,達英-35于1994年進入中國市場,目前尚未曾針對該藥進行調查。

不得不說,近年來接二連三的藥品質量安全事件,已使藥品安全成為中國消費者新的關注焦點。

“藥品質量安全是重大的民生和公共安全問題”

《中國質量萬里行》記者粗略統計發現,自2009年至今,三年多的時間,已出現9起引發廣泛關注的重大藥品質量安全事件。除上文中提到的2起外,還有2009年3月爆發的“15種感冒藥被指副作用致命”事件;2010年2月爆發的“葛蘭素史克治療咳嗽暢銷藥遭叫停”

事件;2010年5月曝出的“諾華被指隱瞞藥品不良反應,抗乙肝藥致患者死亡”事件;2011年6月曝出的“拜耳優思明避孕藥被指增患血栓風險”事件;2012年4月曝出的“修正藥業等9大藥企膠囊產品鉻超標(毒膠囊)”事件;2012年7月曝出的“羅氏制藥涉嫌隱瞞上萬死亡病例”事件;2012年12月曝出的“云南白藥主線產品質量門”風波。

按《中華人民共和國藥品管理法》規定,藥品是用于預防、治療疾病的特殊商品,目的是調節人的生理機能,對疾病進行治療。和食品一樣,藥品也是直接關系消費者生命健康安全的商品,但和食品相比,由于藥品更專業,因此,其透明度、生產制造公眾參與度更低。

如藥品均有規定的適用癥、用法、用量要求,許多藥品屬于處方用藥,需要在醫生的指導下使用,患者無法自行選擇,使用時也無法辨認其內在質量,而藥品的使用方法、數量、時間等多種因素在很大程度上決定其療效。

同時,藥品只有符合規定與不符合規定之分,必須確保藥品的安全、有效、均一、穩定,才能確保醫療質量。

國家藥監局副局長焦紅就曾指出,“藥品質量安全是重大的民生和公共安全問題”,并告誡企業,“要以高度的政治責任感和對公眾用藥安全高度負責的態度,嚴把藥品質量關,決不讓一粒假劣藥品走出車間,流向社會”。

據《國家藥品安全規劃(2011—2015年)》,到2015年,藥品生產100%符合新修訂的《藥品生產質量管理規范》要求,藥品安全水平大幅提高,人民群眾用藥安全滿意度顯著提升。

國產藥質量風險高于進口藥及合資藥

中國質量萬里行記者了解到,藥品的質量問題可分為兩大類:外部質量問題與內部質量問題。即使用過程中出現的質量問題與生產過程中出現的質量問題。

江陰市青陽醫院朱建洪曾對該院2009年6月-2011年6月46例存在質量問題的藥品進行歸納分析。

據他統計,46起藥品主要問題為針劑與片劑藥品顏色差異14起,占30.43%;其次為外觀不合格13起,占28.26%;其他順位排列依次為顏色差異、外觀、破損、變質、包裝內有異物、無批號及有效期不等、輸液瓶中有異物、漏液等。

朱建洪還注意到,這46起外部質量問題藥品均是國內廠家生產,而臨床使用藥品情況也顯示,國產藥品存在質量問題的比例大大高于進口藥品或合資藥廠生產的藥品。

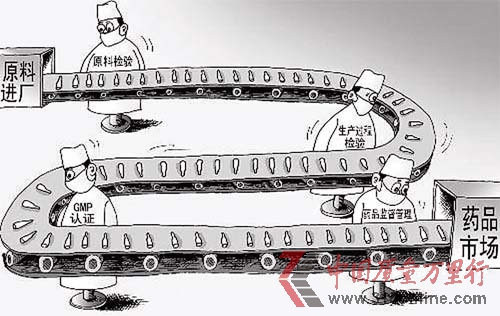

事實上,生產環節的質量問題也同樣是中國藥品企業須嚴防死守的雷區。據專家介紹,我國的藥品生產企業均為通過了國家藥品監督管理總局GMP認證的企業,大都按照藥品規范標準進行生產,但現實中仍有小部分企業為了降低生產成本,賺取更大的利潤鋌而走險降低主藥含量,降低藥品的質量;甚至還有個別廠家違法亂紀,生產假藥,以至藥物有效成分含量不夠,影響藥品療效;修正藥業“毒膠囊”、廣藥“含毒維C銀翹片”等就是生產環節出現質量問題的鮮活案例。

專家指出,中國仍處在藥品質量安全風險高發、易發的發展階段。在公眾對藥品質量期望值日益增高的情況下,國內藥品生產企業作為“第一責任人”,應進一步從加強源頭到結尾的藥品質量管控,醫院也應嚴格把好藥品在患者使用前的最后一關,確保患者的用藥安全。

藥品安全處于風險高發期

隨著我國新版《中國藥典》、《GMP(2010年修訂)》與《國家藥品安全“十二五”規劃》等政策的實施,對我國藥品質量提出了新的標準與要求,也對企業藥品研發、生產與質量管理等方面更加嚴格、規范。

在4月20日召開的中國藥品質量安全大會上,專家指出,目前我國已形成較為完備的藥品生產供應體系,基本建立覆蓋藥品研制、生產、流通和使用全過程的安全監管體系,藥品安全狀況明顯改善,藥品安全保障能力明顯提高。

但是,醫藥企業誠信體系不健全、監管力量和技術支撐體系薄弱等問題還比較突出,藥品安全仍處于風險高發期。這無疑對新時期的藥品質量監管提出了更高的要求。

首先“打鐵還要自身硬”。

2006年國家食品藥品監管局鄭筱萸腐敗案轟動一時,震驚全國,以至于2007年國家食品藥品監管(總)局政策法規司副司長顏江瑛出席國新辦新聞發布會時還表示,這“讓整個系統蒙羞”。

而鉻超標藥用膠囊事件發生后,國家食藥監局黨組成員、中央紀委駐局紀檢組組長于賢成再次要求,食品藥品監管系統各級紀檢監察機構,要“認真總結,深刻反思”。

并著重強調,要大力維護監管隊伍的穩定發展,以嚴格監督管理為目標,重視技術支撐單位反腐倡廉工作。

另一方面,“科學監管”正成為新時期對藥品監管部門提高監管能力的新要求。《國家藥品安全規劃(2011—2015年)》就在提高國家標準、健全檢驗檢測體系、強化藥品和醫療器械全過程質量管理等方面提出了硬性指標任務。

一切正如《規劃》討論時所指出的,“必須堅持安全第一、科學監管的原則,落實藥品安全責任,提高監管效能,確保藥品質量,全面提高藥品安全保障能力,降低藥品安全風險。”

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號