如果你常感到買“理財產品”被騙,投資莫名虧錢,或者信用卡被盜刷還說不清楚,那恭喜你,你終于找到組織了!6月23日,新浪財經和DT財經聯合發布《2016年中國金融產品投訴數據報告》,這里面曝光出來的金融產品“大坑”,分分鐘教你做人。

這里有個組織,專門收容理財小白

新浪財經旗下有一個叫做金融曝光臺的網上平臺,如果有人發現自己在P2P平臺上的錢被黑心老板卷走了、想買理財的被保險公司忽悠成買保險了,都會來這里吼一嗓子。

雖然吼完了很多投訴也不能直接得到解決,但一旦某個機構的某款產品被投訴的多了,而且投訴的事由都差不多,你是不是會覺得,以后再看到這些產品就需要謹慎了?

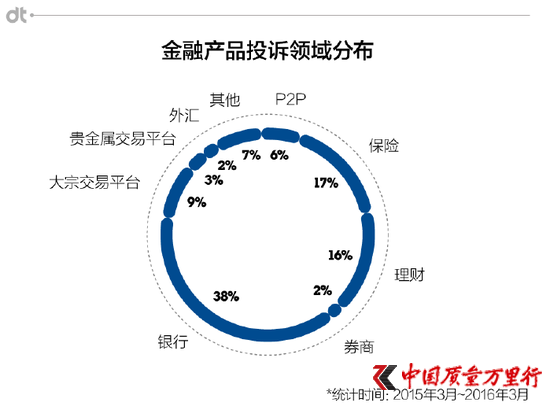

為了告訴你們到底在過去一年,在網民心中哪些金融產品被列入了“不良榜單”,DT君和新浪合計了一下,聯合發布了這份《2016年中國金融產品投訴數據報告》(下稱“報告”)。報告基于2015年3月1日至2016年3月31日用戶在新浪金融曝光臺積累下的近2000條投訴記錄,分析國內金融產品的主要問題以及個體投資者對各類金融產品的購買消費趨勢。研究范圍涵蓋了傳統金融領域(如銀行,券商,保險)以及新金融(如P2P、大宗商品交易平臺、新型支付系統)等九大領域。

如果理財小白們覺得看報告太麻煩太枯燥,貼心的DT君給你準備了下面這份亮點速讀。

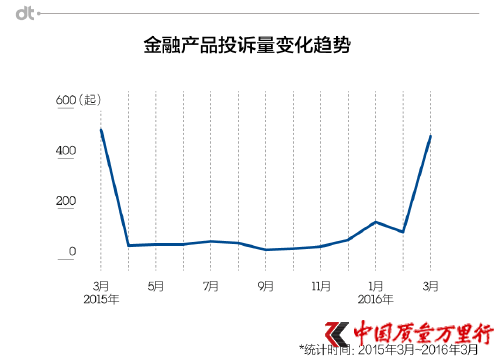

一年要吐的槽,居然都要集中在3.15前后

DT君整理了一年多的數據后發現,理財小白們也是心大,大家都是到了消費者保護日才想起來保護權益的——消費者幾乎都是把對金融產品的槽點,都放在了3月15日前后才吐。

而大家都吐的槽么,集中在以下這些地方……嗯,四大行網點多產品也多,集中了大部分網民的“怨氣”。

新興的互聯網金融投訴量,明顯上來了

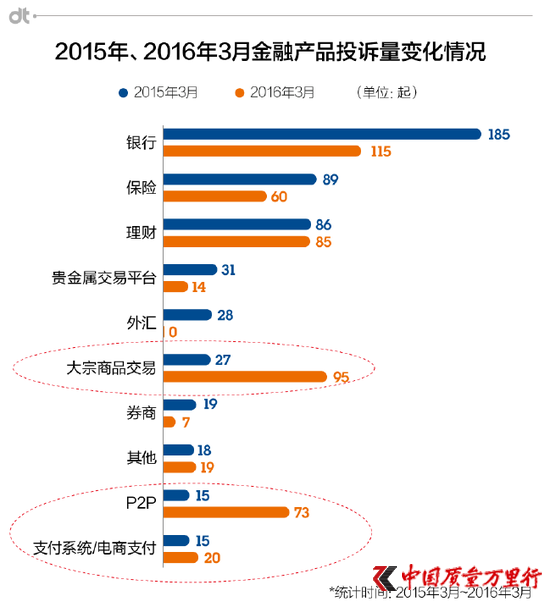

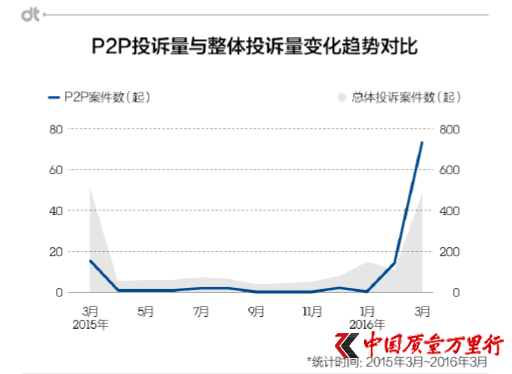

DT君觀察了2016年3月和2015年3月的投訴量,發現傳統金融(如銀行,保險,券商)領域的投訴量在2016年3月相較前一年有明顯減少。

隨著互聯網金融近年來的蓬勃發展,2016年,互聯網金融領域(如P2P,大宗商品,新型支付領域)的投訴量也有了明顯上升。

為了幫助你們更好了解這些坑到底長成什么樣,DT君在浩如煙海的投訴數據中分析整理了很久,終于大概弄清了它們到底長什么樣兒。

大坑1:券商最會兜售了,n種基金傻傻分不清楚

在券商界存在著這么一種現象,讓消費者特別不能忍:你向我宣傳、要賣給我的東西,和我最終從你那兒買到的東西不太一致。

有投訴券商的消費者這樣說:

證券公司代銷的基金含虛假宣傳成分,宣傳將股票型基金包裝成專注于認購新股的新型基金;

券商與銀行工作人員私下賣基金,卻誤導顧客是銀行理財產品,且最終收益與宣傳書不相符;

更有甚者,有投訴稱券商在客戶不知情的情況下,為其開了理財賬戶,并以此購買理財產品。

雖然DT君還沒有就投訴內容進行核實,但是這樣的投訴的確不在少數。

券商投訴者多分布在31-40歲這個年齡段,其投訴量占總投訴量的逾四成。一般這個年齡階段的人,開始買一些比較復雜的投資產品,但由于缺乏很多專業知識,上當受騙的概率不低。

券商大多數時候對產品的包裝過于花里胡哨,DT君建議你,看不懂的、無法理解的、看起來白讓你占便宜的產品,就不要買!這就是唯一的真理。

大坑2:理財產品居然一秒鐘變成了保險

保險公司也有類似情況。根據投訴,一些保險公司向消費者兜售所謂的“理財產品”,但其實只是掛著“理財產品”名號的保險。當投資人要求退款時,只能拿回部分款項。

還有一種常見的說辭是,推銷者宣傳時稱產品是零存整取類型的理財產品,保證投滿N年后本息全還。但其實后來才發現,消費者買的是終生壽險,錢是拿不出來。若退保就會有損失。

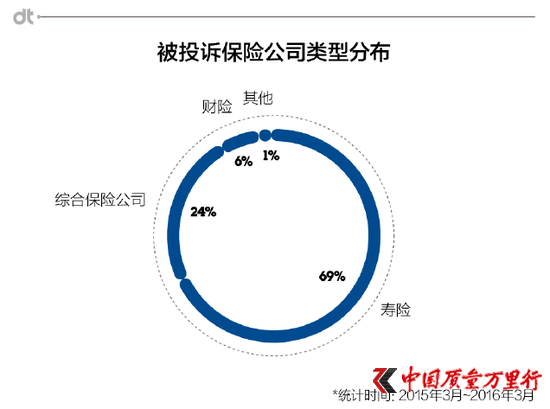

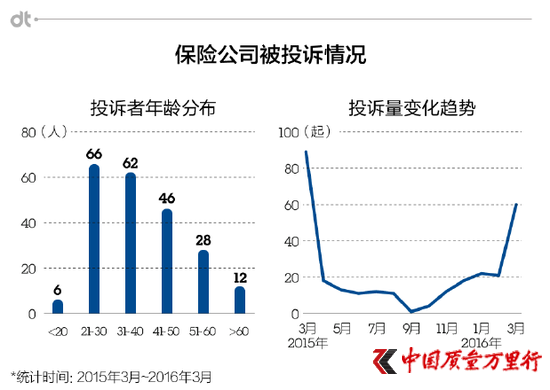

值得注意的是,被投訴的保險公司中,也是壽險較多,占總體保險類目總投訴量的七成。因為壽險投保時間普遍較長,這留給保險公司更多“說故事”的空間,消費者的投訴“怨氣”也最高。

DT君在曝光臺里看到一位投訴者的“哭訴”:

我買的是建行與太平人壽聯合起來賣號稱理財的東西,最后才知道是保險,退保要損失一半的本金,要放15年才能拿回本金和分紅,還騙我說是理財送我一份保險,各種口頭上的話,本人去銀行存錢上當受騙,大學剛畢業沒經驗,真是血的教訓。

有趣的是,原本以為在保險公司遇到糾紛的,會是年紀偏大的人。但數據顯示,保險公司投者相較整個金融產品投訴群體,還是偏年輕的。

大坑3:防火防盜防P2P跑路

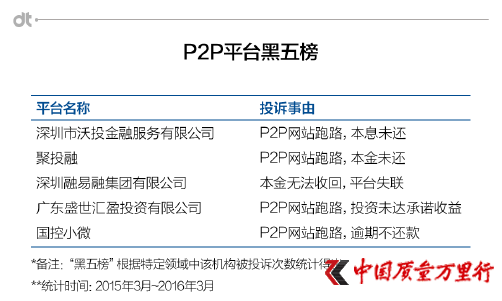

P2P平臺常被投訴的情況是:平臺跑路。這個事情,大家好像也都知道了,DT君不再贅言,就直接拿出榜單來讓大家看看。

P2P跑路的標準標準案例是這樣的:投資時,平臺宣傳得“花好稻好”——我們保本,我們贖回方便,我們有靠譜抵押,我們有媒體報道……可是,往往資金鏈一斷,這些P2P平臺就先走為快了。

總體看來,雖然2016年金融產品的總體投訴量比上一年略有下降。但P2P平臺的投訴量卻不降反升。

有一些P2P平臺真是“玩”出了新高度。比如快鹿集團就玩了一把《葉問3》的票房,事情被曝光后,最后旗下P2P平臺出現兌付危機。

雖然不是每家P2P都是這么玩兒的,但是P2P平臺整體就是一灘很深的水。

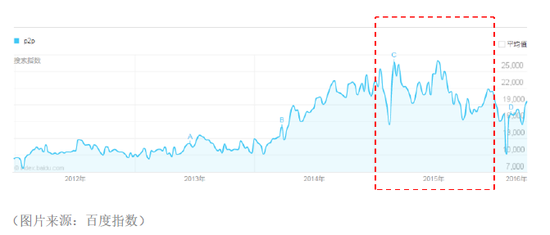

2015年,P2P的關注熱度達到了峰值。

這其中的原因可能有兩個方面:

一方面,2015年3月,國務院總理李克強在政府工作報告中提出國家要制定“互聯網+”戰略,這意味著將互聯網建設上升到國家層面。在此之后,大量互聯網金融產品開始出現在金融領域。

另一方面,央行在2015年多次降準降息以降低社會融資成本。對于固定收益類的銀行理財產品來說,社會融資成本的降低意味著收益的降低,銀行理財產品收益率將進入下降通道。有P2P人士表示,P2P平臺失去賴以立身的高息優勢后,可能會進一步加劇行業競爭。

這也就不排除一些P2P平臺為了吸引客戶,打出高收益率的承諾,但到最后發生兌付困難的情況。

大坑4:支付系統花樣多

現在大家都在網上做支付,一不小心,就出現很多問題。一種投訴者反映的普遍情況是,新型金融科技公司會將希望推給用戶使用的新功能,比如如透支功能,并自動為用戶開啟,這樣用戶就會在不知情的情況下使用新功能,進而容易產生資金糾紛。另外,用戶資金賬戶金額不穩定的情況也常被投訴,這有時是因為技術原因造成的。

所以2016年以來,新型支付方式的投訴量也是“跑贏大盤”的。

歸結起來,新型支付方式總體有兩個問題:

一是賬戶安全問題,用戶賬戶內資金被盜刷時有發生。這可能支付平臺的安全保障沒做好,也可能是因為用戶賬戶的密碼本身強度不夠。

二是支付平臺開通的創新支付功能在自動開通時未以非常明顯的方式讓用戶知曉。這導致用戶在欠缺對產品認識的情況下使用了產品,所以事后在還款時會有糾紛。

當然啦,因為這個市場目前還很新,所以支付平臺也就這么幾個,集中的投訴自然在這里,如果你因此就停掉了自己常用的那幾個賬號,那恐怕也是得不償失的。對于小白來說,唯一可以做的就是小心謹慎,然后多長一個心眼兒,學習一些小技巧來為自己傍身。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號