每年到“3·15”這個特定的消費日里,消費者總會關心今年哪個企業會“上榜”,似乎這種獵奇心態往往比關注自己本身所遇到的問題更為重要。

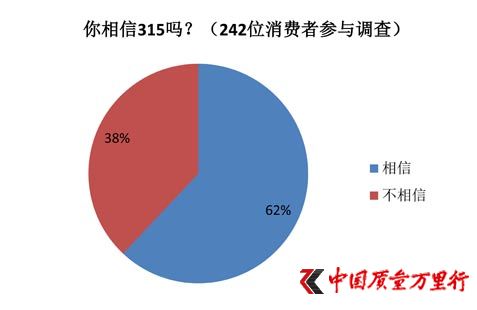

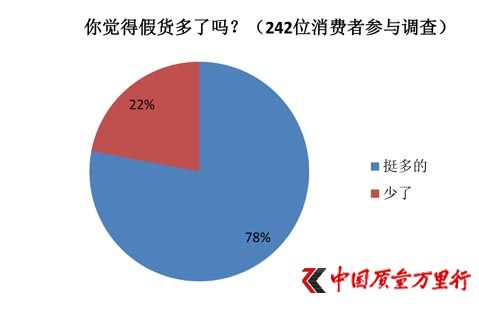

最近一段時間里,中國質量萬里行雜志陸續的采訪了一些消費者,從對“3·15”的直覺印象,以及到假貨問題還有投訴方面做了一些調查和采訪。這里面有企業的聲音、有媒體、有各行各業的普通消費者的觀點,年齡都是從24歲到45歲之間的上班族,在他們眼中,現在的“3·15”到底是以一個什么樣的方式存在,聽聽他們自己的觀點。

市場銷售小輝:“3·15”給我印象是一個民間組織,監督企業,保護消費者。以前曾經買到過駱駝牌的皮鞋,外觀和標志都一樣,價格便宜點,但舒適度和細節不是正品。曾經向12315投訴過,是一次在物美買到過有質量問題的袋裝熟食雞,不過反應投訴之后沒有回音就不寥寥之了。假貨現在少很多,還是相信“3·15”。

金融行業職員小麗:覺得“3·15”沒多大用,“3·15”晚會越來越像個笑話,無意義。買過AcneStudios的衛衣,覺得好看就買了,衣服上的logo也不大,質量和款式都好,但是不是真的真的太貴。以前買到過假貨,但沒有投訴,覺得假冒的產品還是挺多,就是看要買什么產品了,要求高的產品都會去正規的平臺購買。相信“3·15”,但大多時候對待假貨還是得自己辨別。

售后職員磊子:跟“3·15”接觸過,但沒有感覺到有何幫助,感覺假貨不少,造假的手段也高了;之前遇到過一些團購網站(比如拼多多),收到的實物與宣傳不符(去年買過一箱橙子,但收到貨后發現沒有網站描述的好,而且感覺比較陳舊了,像是前年的橙子),但維權較難,店家的客服也沒有什么作為,我覺得現在媒體的影響比“3·15”更高些,很多地方不怕“3·15”而怕媒體。

建筑主管大偉:我從事的建筑行業的相關工作,對“3·15”印象不太好,作為普通消費者經常投訴無果,社會黑暗面多,老百姓太渺小。以前買過臺式電腦,假手機,也投訴過,說是要去當地所在地立案,很繁瑣。假貨還是很多,還是社會監督不夠,政府相關部門無作為。尤其現在所吃的一些產品,比如甜味素在水果中泛濫使用,影響下一代。盡管相信“3·15”,但能用上的老百姓太少,投訴無門現象還是太多。

軟件工程師蓋松:我是做軟件開發的工作,對“3·15”印象還好,自己經常買到假貨,像鞋子,手表等,最后都以各種方式退貨了,很少去投訴,一般都是直接退貨。假冒偽劣到處都是,批發市場假煙很多。相信“3·15”,去年有一次在汽車自燃時“3·15”還是給了我很多建議,雖然最后是自己去解決。

記者小宋:覺得“3·15”就像一陣風,當下有效,過了就過了。買到過假的化妝品,電商平臺打折買的。之后也沒有投訴,懶得投訴;假貨多了;對于“3·15”沒有相信和不相信。

產品經理王鳴:“3·15”披露內容太少,沒有披露后續的整頓方案。買過淘寶電子產品,算是高仿只是單純對比功能,沒投訴,一分錢一分貨沒有必要。覺得現在仿冒多了,證明這個市場利潤空間還是大,個人不太相信“3·15”。

科技媒體編輯浩子:“3·15”就是消費者權益日,感覺對于各大企業就是一段時間的震懾。假貨沒買過,但是買過偽劣產品。假貨見過很多,比方說櫻花品牌就有南京櫻花、日本櫻花等等。投訴的話一般是發微博圈企業公號,仿冒品牌少了,但是偽劣產品還是很多。個人感覺有六成相信“3·15”。

互聯網職員大凱:每年挺期待“3·15”這個日子,但每年爆出的料都感覺不痛不癢,而且越來越沒期待。沒有投訴過,買到假貨或者是有瑕疵的產品也是自愿的。只要價格便宜市場價很多的,都認為是假貨。

4S店技術主管馮振:對于“3·15”印象還不錯,至少能打擊一些假冒偽劣的產品,避免更多的人受騙。

市場上假貨存在仍然很多,有需求就有市場,便宜就有人買,而有的人不管真假只圖便宜。對于“3·15”也只是信一部分,報道肯定屬實,但是有些不敢報道。

電商品牌媒介經理劉希:每到“3·15”的時候,總會讓有些企業聞風喪膽,自己買過假的淘寶貨,但沒投訴,覺得太麻煩,假貨還是不少不太信“3·15”了,感覺有廣告保護費就可以撤掉曝光。

品牌公關王瑩:“3·15”給人的感覺就像是打假高手,以前經常會在一些小店鋪里買到一些劣質的飲料,不過也沒有投訴,太麻煩了。現在假冒偽劣多還是很多。

合資企業GM馬洪:自認為沒買過假貨,近年也不太關注“3·15”,不過中國市場商品質量越來越受到關注,質量在提升,“3·15”發揮了作用,但仍需再提升。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號