隨著互聯網金融專項整治工作的不斷深入,在“三降”的政策引導下,今年以來,P2P網絡借貸行業清退的速度不斷加快。可在以退為主潮流的數據下,宜人貸卻逆向而行層層加碼,顯然,宜人貸已經明確堅守網貸業務的方向。但就是這位“行業一哥”,實際上卻有著自己的問題。

被投訴陰陽合同和高額信息咨詢服務費

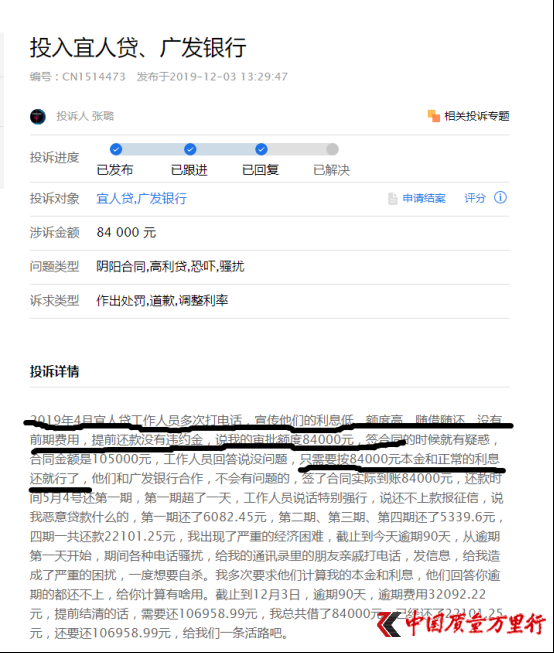

截止2019年12月4日,僅在聚投訴平臺,有關宜人貸的投訴量便達到了5599條。其中有關高額信息查詢費以及砍頭息的問題讓人注意。

12月4日,申先生在聚投訴平臺發帖表示,自己在宜人貸平臺借款7萬5千元,借款期限24個月。但實際到賬不足7萬5,而合同金額是8萬8千余元,其中手續費高達1萬三千元,認為該事件屬于陰陽合同以及套路貸。

申先生提供的相關證據圖

事實上,申先生并不是第一個表示宜人貸存在陰陽合同以及高額信息服務費的,同一天,王女士也在聚投訴平臺表示自己2018年11月在宜人貸APP貸款88000元,分24期還清。事后發現自己的合同借款金額是11萬元,而信息服務費和前期保障金加起來竟然高達2萬2千元。王女士表示自己無法接受要走正常的法律程序。

王女士投訴截圖

王女士投訴證據圖

除了高額信息費用以及陰陽合同的問題,有關宜人貸的相關投訴還包括了暴力催收、高額逾期費和電話騷擾等。值得注意的是,7月16日中國消費者協會等成立的App專項治理工作組發布《關于督促40款存在收集使用個人信息問題的App運營者盡快整改的通知》。《通知》稱,經評估發現,有40款App在個人信息收集使用方面存在問題,且未公開有效聯系方式,其中宜人貸赫然在列。

宜人貸相關投訴截圖

根據我國《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第二十六條規定,借貸雙方約定的利率未超過年利率24%,出借人請求借款人按照約定的利率支付利息的,人民法院應予支持。

《中國質量萬里行》根據聚投訴平臺的相關投訴計算了用戶的本息后發現按照合同金額計算,宜人貸的年利率并沒有超過24%,符合國家規定。因此宜人貸的主要問題出在高額信息咨詢服務費方面。

根據《中華人民共和國合同法》第二百條規定,借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的,應當按照實際借款數額返還借款并計算利息。《消費者權益保護法》指出,經營者與消費者進行交易,應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則。經營者向消費者提供商品或者服務,應當恪守社會公德,誠信經營,保障消費者的合法權益;不得設定不公平、不合理的交易條件,不得強制交易。

存在誘導貸款的行為

記者會調查發現今年以來宜人貸在互聯網多個平臺發布貸款廣告,有門戶網站發布了多條推廣軟文,QQ空間中也出現了宜人貸的相關廣告。其中宜人貸以“不面審、不催還”等作為廣告語,吸引了一大批用戶。

QQ空間廣告截圖

網絡上有關宜人貸的咨詢截圖

一位用戶向本刊記者投訴表示,自己于9月26日下午3點左右點擊宜人貸APP想嘗試借一萬塊錢,中間有宜人貸工作人員打電話,說他的信用評分不足,申請的款項下不了,要求幫他調整信用度,后臺操作來放款,讓他按照客服的指示一步步往下操作,把額度改成53000元,用戶表示要不了那么多,客服說只是試著申請的額度,當用戶問及利息怎么收取以及提前還款時怎么收費時,客服表示只需要付千分之5的違約金,并沒有說利息等相關費用,用戶按照客服的提示一步步點同意操作完成后到帳金額53000元。到帳后從APP上看到還款計劃,合同金額變成了70666.67元,還有信息咨詢服務費,服務保障金等費用,合計需還款98601.23元,這些費用之前工作人員沒有提及過,所謂的合同也沒見到過。

事實上很多宜人貸的用戶都遇到了相關問題,在聚投訴的投訴中多位投訴者表示自己有收到宜人貸的客服電話,根據客服指示進行相關貸款時并未收到任何有關服務費以及擔保費的提示,也是事后才發現合同金額與實際到款金額不相符的問題。

投訴截圖

用戶求訴無門

電話推銷貸款,未經任何審核放貸,實際本金和告知用戶本金不吻合,宜人貸本身存在著諸多的問題,但作為上市公司,宜人貸手續齊全,派出所很難立案,貸款者只能求助于法院,遺憾的是大多數用戶在被推銷貸款時并未留下錄音等相關證據,即使上告到法庭也無法占據有利地位。

事實上絕大多數宜人貸用戶都沒有注意到在注冊成為宜人貸用戶時需要勾選“同意《注冊協議》、《隱私協議》”,其中《宜人財富注冊協議》第五章第28條:用戶使用宜人金融通過宜人財富APP提供的服務時,宜人金融有權向用戶收取相關費用。費用收取標準和規則詳見用戶與宜人金融簽署的相關具體協議的約定。第29條:用戶在使用宜人金融通過宜人財富APP提供的服務時可能需要向其他主體支付一定的費用,具體收費標準和規則詳見用戶與宜人金融或(及)其他主體簽署的相關具體協議的約定,或宜人財富APP公布的相應收費說明。

而用戶在通過客服電話完成借款時也通常在不經意間將代簽權授意給宜人貸客服完成《宜人貸借款和服務協議》,該行為被認定為雙方自愿簽訂,在法律層面上用戶很難獲得法律的支持。2019年11月29日,中國裁判文書網發布的《景艷華與恒誠科技發展(北京)有限公司侵權責任糾紛二審民事判決書》便具有一定的代表性。

文書相關內容:一審法院查明:景艷華與恒誠科技公司于2016年通過恒誠科技公司旗下的“宜人貸”app借款3萬元,景艷華通過手機app簽署了《宜人貸借款及服務協議》,協議中的第七條關于“法律適用及管轄”中的第二款之7.2爭議管轄——“雙方一致同意,因本協議引起的或者在履行本協議過程中產生的爭議,不論爭議金額大小,均提交北京仲裁委員會適用北京仲裁委員會仲裁規則下的簡易程序進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對雙方均具有約束力”。一審法院經審查后裁定:駁回景艷華的起訴。二審經詢,駁回上訴,維持原裁定。

判決文書截圖

關于宜人貸如何進行用戶審核、信息咨詢服務費用服務的到底是什么以及貸款者反映的未簽訂合同問題,《中國質量萬里行》致電了宜人貸,截止發稿日尚未得到回復。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號