登陸資本市場后,大發地產銷售額實現跨越式增長。

2018年-2019年,大發地產分別實現合同銷售額125.24億元和210.17億元,相應按年增長204.05%和67.81%。要知道,在這之前的2017年,上市公司規模也僅41.19億元。

只是規模的快速增長,并沒有帶來業績的大幅增長。

過去1年,大發地產業績增速斷崖式放緩,已由2018年按年增長246.8%降至8.18%。

不容樂觀的是,上述放緩已演變成“下滑”。

資金鏈“趨緊”

8月25日,大發地產發布了2020年中期業績公告。期內,上市公司實現營收34.72億元,實現公司擁有人應占期內溢利1.41億元,同比分別下降12.63%和55.29%。值得注意的是,這距離其成功上市也還不到兩年。

“受疫情影響,在結轉收入和利潤方面,上半年出現了階段性的‘輕微’下跌。”對于營收和業績的下滑,大發地產相關負責人表示,“下半年,集團會緊抓工程結轉節點,確保原計劃于下半年結轉的項目可以順利交付,上半年延后的項目也要預期完成,預計全年結轉收入可達20%的增長。”

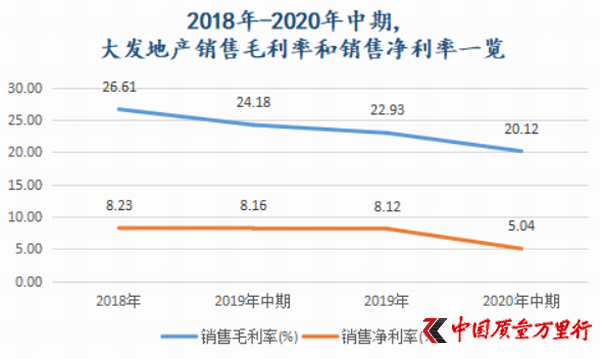

《中國質量萬里行》梳理發現,自打上市后,大發地產銷售毛利率和銷售凈利率也在一路“走低”。2020年中期,上市公司銷售毛利率和銷售凈利率分別為20.12%和5.04%。較之2019年末,相應下降2.82個百分點和3.08個百分點。

數據來源:大發地產歷年財報,《中國質量萬里行》獨家整理

據其財報披露,2020年上半年,上市公司共購入16個項目,新增建筑面積185.55萬㎡,平均地價為約5974元/㎡。較之2019年5349元/㎡,上升11.68%,這意味著大發地產拿地成本在“變貴”。

從成都璞悅瓏山項目的取得也可以窺見。將時間推至3月19日,大發地產以約6億元代價,斬獲成都新都區XD2018-20(252)地塊,成交樓面價11800元/㎡。根據出讓公告,該地塊起叫價5250元/㎡,溢價率高達124.76%。

“這可能是市場預期的緣故,從70成房價指數來看,成都新房市場是環比上行。”上海中原房地產分析師盧文曦分析認為,“但,這樣的溢價顯得不是特別理性,有點過于激進。將來入市的話,至少要賣到2萬多/㎡才能盈利。那么,市場是不是能夠有足夠的支撐?”

知名地產分析師嚴躍進也表示,高價地總是有風險,客觀上來講也要求企業注重地價防范風險。換句話說,不可冒尖地價。如果價格上漲太厲害,后續政策如果收緊,則對高溢價項目的運行和開發等都會形成壓力。

事實上,較快擴張之后,大發地產資金鏈變得“趨緊”。

據choice數據,2020年中期,大發地產賬面資金為57.93億元,其中可動用的為28.26億元。期內,上市公司短期借款為34.22億元。不難看到,大發地產可動用的賬面資金難以覆蓋短期借款,兩者之前還存有5.96億元的缺口。

短期償債壓力之下,上市公司接連高息發債,用以“償舊”。

7月30日,大發地產以“用于若干現有債務的再融資”為由,發行了一筆于2022年到期金額為1.5億美元優先票據,利率為12.375%。此前的1月29日,上市公司還以相同理由發行了一筆為期1年金額為2億美元的同類票據,利率為11.5%。

較之2019年動輒12.875%-13.5%的利率,雖然有所降低,但仍不便宜。

非控股權益增長“迅猛”

大發地產的歷史可追溯至1996年,葛和凱和一名獨立個人投資者創立大發集團,開始房地產開發業務。2001年,大發集團將業務拓展至上海,并成立了上海大發。2003年,大發集團打入南京,成立南京凱潤房地產。兩年后,南京凱祥花苑開始動工。

2006年10月,葛和凱之子葛一旸已管培生身份加入大發集團。第二年,上海凱鴻廣場開業,于此大發集團正式進入商業地產運營領域。

2008年,大發集團挺進安徽,落子安慶。9年后,安慶為大發集團貢獻了10.46億元的銷售額,曾一度成為第二大收入來源。

2013年,大發集團進入浙江,在溫州布局,這也為日后溫州長期成為上市公司第一大銷售來源奠定基礎。據其財報,2019年和2020年中期,上市公司在溫州分別實現銷售額68.44億元和30.08億元,遙遙領先于其他城市。

在溫州后,2016年-2017年,大發集團先后將業務拓展浙江寧波和舟山。也是在2017年12月,大發地產集團有限公司成立,并于次年10月在港交所上市。

實際上,在這之前的2015年,葛和凱就已將公司交棒給其子葛一旸。

在葛一旸治下,上市后的大發地產規模相繼突破“百億”和“兩百億”大關。

吊詭的是,規模快速增長之際,大發地產凈負債率卻在一路走低。

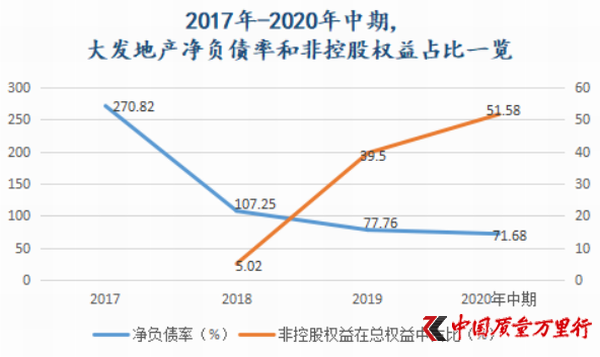

2018年-2019年,上市公司凈負債率分別為107.25%、77.76%。到2020年中期,數值進一步降至71.68%。要知道,此前2017年大發地產凈負債率可是高達270.82%。

換言之,大發地產在快速降低杠桿。但,真是這樣?

如若仔細梳理大發地產歷年財報就會發現,2019年以來,上市公司在加大對非控股權益的運用。

數據可以佐證。大發地產非控股權益在總權益中占比已由2018年的5.02%陡然升至2019年的39.5%,并于2020年中期進一步升至51.58%。不難發現,上市公司非控股權益占比已超過其母公司擁有人應占權益在總權益中占比。

數據來源:大發地產歷年財報,《中國質量萬里行》獨家整理

正如IPG中國區首席經濟學家柏文喜所表示,大發地產在上市以后,除了可能大幅度運用表內負債表外化的財務技巧來降低表觀負債率外,還轉而更多地依靠聯合開發和聯營這種不合并報表的形式來將負債表外化。正是通過此法讓表觀負債率看起來更低更好看,進而在有利于提升公司的資信評級和債權融資便利性的同時來降低融資的財務成本。

事實也是如此。據克而瑞研究中心數據,2019年大發地產權益銷售金額為140.9億元,在全口徑銷售金額中占比67.06%。2020年中期,上市公司實現合同銷售金額約為112.08億元,相應權益銷售金額為66.6億元,權益銷售金額占比進一步降至59.46%。

對于上市公司今后會否繼續提高非控股權益占比?

“未來,我們會維持這樣的合作模式。”大發地產相關負責人如是回復《中國質量萬里行》,“合作共贏的項目開發模式是行業新常態,可以減低房企的土地成本,形成優勢互補。我們已與合作房企發展長期的戰略合作關系,在項目運營商形成一致共識。聯合操盤,且在項目上有一定的話語權。”

只是大量的合作開發其弊端也已顯露,大發地產業績迅速步入“緩增”,進而陷入“下滑”就是明證。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號