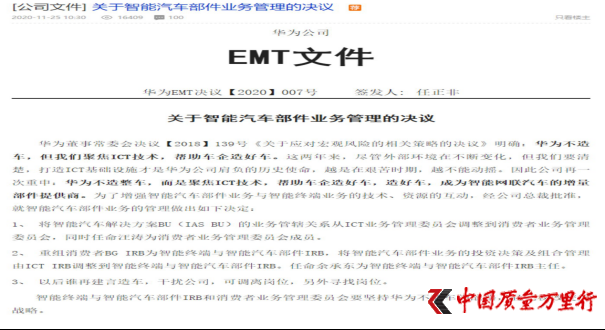

近日,有關華為要造車的新聞傳得沸沸揚揚。華為心聲社區官方網站發布《關于智能汽車部件業務管理的決議》,第一次官方層面明確表示:華為不造車,但會聚焦ICT技術,幫助車企造好車,并內部警告:誰再建言造車干擾公司,可調離崗位。

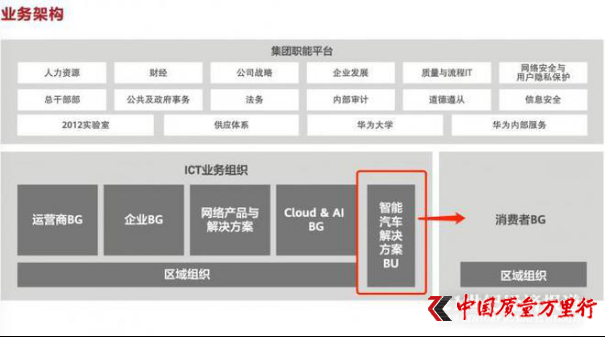

華為造車的傳聞源于余承東接管華為汽車業務。有消息稱,華為智能汽車解決方案BU正在與消費者BG進行整合,目前兩個部門在投資層面已經合并,而總負責人是華為消費者業務CEO余承東。

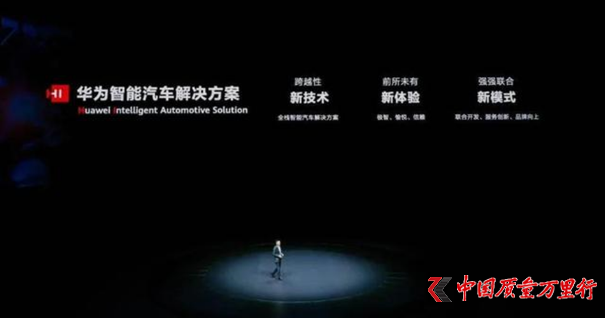

10月30日,華為智能汽車解決方案BU總裁王軍對外發布了智能汽車解決方案品牌HI(英文全稱Huawei Intelligent Automotive Solution)。幾日后,余承東率隊到訪中國藍谷,與北汽新能源總經理劉宇、北汽新能源副總經理兼ARCFOX BU總裁于立國等進行會面。

隨后,長安汽車宣布聯合華為和寧德時代打造一個全新高端智能汽車品牌,余承東當時還通過視頻發言稱,“百年汽車產業與ICT產業一樣面臨著新時代的變革。兩家公司強強合作,面向未來智能化、電動化汽車時代,共同打造新的智能電動汽車品牌和產品”。

有分析指出,華為的業務受到了不小的影響,尤其是出售榮耀之后,作為一家體量巨大的公司,其原先的終端業務和運營商業務不足以支撐其長久的增長,智能汽車則是一個不錯的選擇。從汽車BU的業務介紹上不難看出,在智能汽車產業鏈上,華為幾乎擁有全套技術。其五大業務板塊覆蓋智能駕駛、智能座艙、智能網聯、智能電動和智能車云,其中電驅動系統、車載電源、電池管理系統等方面已經推出了量產產品,并且實現了商用。這也是外界一直認為華為會造車的底層原因。

有消息稱,雖然華為不造車,但是汽車業務將進行一些調整,事實上,調整的消息也早已在圈內傳開,一方面是基于汽車本身業務線的梳理,另一方面是汽車業務和消費者業務中有交叉重疊的部分,雙方將進行一些整合。

據36氪報道,華為消費者BG和智能汽車解決方案BU正進行整合,后者將直接由華為高級副總裁、消費者業務CEO余承東管理。這也意味著,華為將汽車業務調整到了更高的戰略高度上。此外,隨著智能汽車解決方案BU和消費者業務BG整合,華為在汽車業務上TOC的屬性將得到進一步加強。

華為《關于智能汽車部件業務管理的決議》稱,打造ICT基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命。現如今的產品體驗很明顯不單單看硬件,更重要的是軟件生態的打造,以及新技術的應用。特斯拉現在吸引人的地方就是科技感、未來感的體驗,這些其實都是頂級技術帶來的好處。

去年10月,在世界智能網聯汽車大會上,徐直軍再次強調華為在汽車領域的戰略是幫助車企“造好”車、造“好車”。再到今年8月的第十二屆汽車藍皮書論壇上,華為智能汽車解決方案BU總裁王軍也表達了同樣的觀點。

在業內看來,華為之所以這兩年會再三強調“不造車”,其背后就是為了打消各大車企的顧慮,更好地與車企們合作。但即使這樣,外界對此仍然將信將疑,畢竟華為對于汽車領域的探索,早在2013年就開始了。

業內分析人士認為,華為造車短期內不太可能。理由:一、目前造車還是屬于重資產業務,造車產業鏈長,投入成本高,汽車對老百姓來說又屬高消費品,這一點和智能手機業務有很大的不同,一旦直接宣布造車將會全面樹敵,顯然這是不明智的,看看博世就知道了,踏踏實實做最牛逼的供應商,悶聲發大財真香。二、未來汽車向新四化方向發展,一臺車70%以上的利潤將來自軟件部分,這一點足夠滿足華為的胃口了,而且新四化很好的結合華為的通信技術,云計算技術、軟硬件開發技術,華為的目標很明確,就是做智能汽車產業的第一。三、在未來,汽車發展到可以模塊化低成本的智能電動車時,不排除華為將直接參與造車,將智能汽車定義為智能手機之后又一大終端設備。根據目前的趨勢,華為已強勢進入智能汽車供應商行列,與絕大多數車企已開展合作,目前曝光的北汽新能源、廣汽新能源,比亞迪漢等均搭載了華為的智能汽車技術。

“現在的汽車離不開博世,我相信五年后的智能汽車將離不開華為”,業內分析人士稱。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號