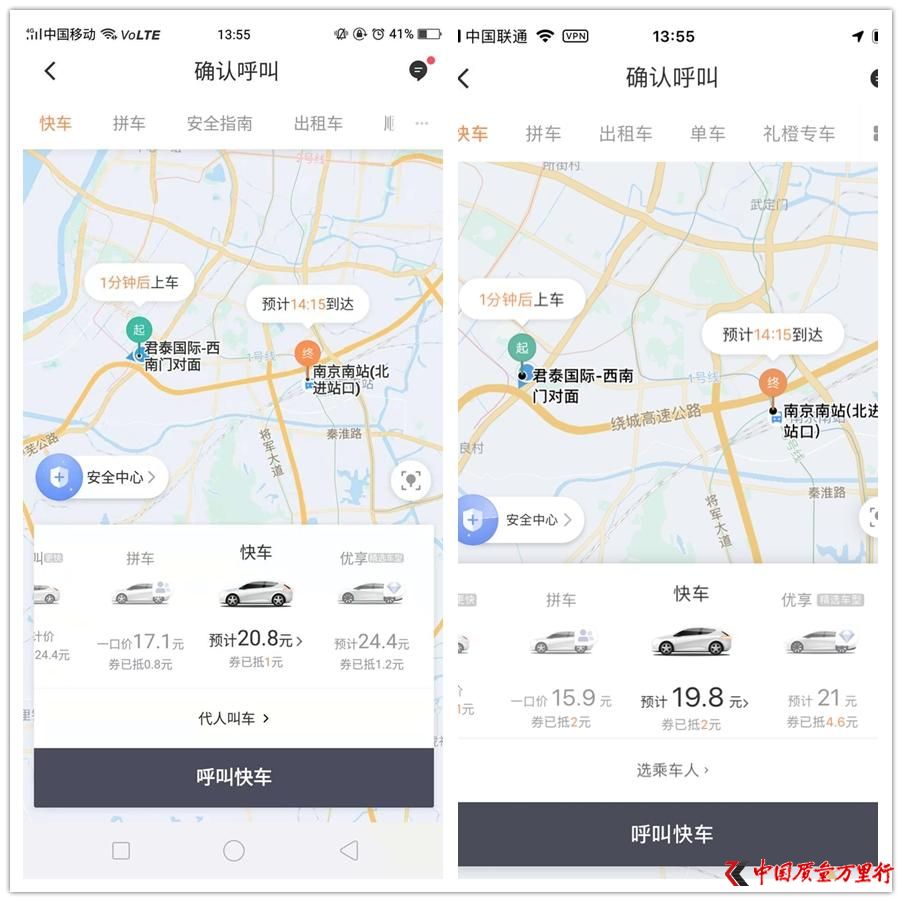

現如今,大數據已經涉及到我們生活的方方面面,但前幾天的的新聞又把大數據殺熟推向了風口浪尖。前幾天,復旦的一位教授帶領自己團隊歷經三年,打了800多次車,得出了一份關于打車App殺熟的報告。

報告的結論耐人尋味:蘋果手機更容易被一些貴的車型接單;如果不是蘋果手機,則手機越貴,就越容易被貴的車型接單。

而且,熟客打車比新用戶貴,同一時間內打車的人越多,車費就越貴。說實話,針對這一現象,相信很多消費者都曾經有過類似的體驗,比如雨天、早晚高峰、節假日,不僅打車難要排隊,而且車費明顯會比平時高出一大截。

除了打車外,很多涉及到社會服務的行業都經常傳出殺熟的新聞。比如2020年底,美團就因為殺熟被頂上微博熱搜,主要是涉及到不同客戶采取不同價格,訂酒店會員反而比普通用戶花的錢更多、外賣同一位置點餐不同人不同價格等。

大數據殺熟屢禁不絕

近年來,我國平臺經濟迅速發展,新業態、新模式層出不窮,對推動經濟高質量發展、滿足人民日益增長的美好生活需要發揮了重要作用。與此同時,我國在酒店預訂、在線票務、視頻網站等行業“大數據殺熟”問題日益凸顯,消費者對此涉嫌壟斷問題的反映和舉報也日益增加。

針對“大數據殺熟”,北京市消費者協會曾做過的調查數據顯示,88.32%的被調查者認為“大數據殺熟”現象普遍或很普遍,有56.92%的被調查者表示有過被“大數據殺熟”的經歷。

“大數據殺熟”背后,平臺的如意算盤打得嘩嘩響。在平臺看來,老會員屬于存量用戶,對平臺已經形成一定的品牌黏性和消費剛需。新會員、非會員則是需要拉攏的增量用戶,實施價格優惠有助于拓展市場份額。但這種“殺熟”的銷售方式侵犯了消費者的知情權、公平交易權和隱私權,也嚴重背離了市場經濟的公平原則。

事實上,2019年起施行的《電子商務法》,相關條款就已對“大數據殺熟”行為作了禁止性規制。2020年10月起施行的《在線旅游經營服務管理暫行規定》,明確要求“在線旅游經營者不得濫用大數據分析等技術手段,基于旅游者消費記錄、旅游偏好等設置不公平的交易條件,侵犯旅游者合法權益”。然而,“大數據殺熟”卻禁而不絕,甚至成為公開的潛規則。究其原因,關鍵在于違法成本過低。

根據《電子商務法》,電子商務經營者實施“大數據殺熟”,將面臨最高五十萬元的處罰。這看似嚴厲,但對于身價動輒千億的互聯網平臺來說,無異于“九牛一毛”。而根據《消費者權益保護法》,“大數據殺熟”涉嫌價格欺詐,消費者可以主張三倍賠償。不過,由于“大數據殺熟”具有技術性和隱蔽性,消費者維權面臨現實的舉證難題。面對質疑,平臺方往往辯稱系營銷活動導致價差,或是隨機發放補貼不同,并未有意區別對待用戶。由于信息不對稱,很多消費者即使感覺就是被殺熟,也只能不了了之。

“大數據殺熟”有判斷標準了

近日,國務院反壟斷委員會制定發布《平臺經濟領域反壟斷指南》(以下簡稱“指南”),強調反壟斷法及配套法規規章適用于所有行業,對各類市場主體一視同仁、公平公正對待,旨在預防和制止平臺經濟領域壟斷行為,促進平臺經濟規范有序創新健康發展。

“這些行為損害了市場公平競爭和消費者合法權益,不利于充分激發全社會創新創造活力、促進平臺經濟創新發展、構筑經濟社會發展新優勢和新動能。”國務院反壟斷委員會辦公室相關負責人說,為此,保護市場公平競爭、維護各方合法利益成為“指南”規范我國平臺經濟健康發展經營的核心理念原則。

針對社會各方反映較多的“二選一”“大數據殺熟”等熱點問題,“指南”明確,認定平臺經濟領域濫用市場支配地位行為,通常需要先界定相關市場,分析經營者在相關市場是否具有支配地位,再根據個案情況分析是否構成濫用市場支配地位行為。

反壟斷執法機構介入調查,無疑比消費者個體取證維權更具優勢。一旦平臺被認定濫用市場支配地位,還將面臨“沒收違法所得,并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款”的重磅處罰,有望成為反殺“大數據殺熟”的利器。

據悉,“指南”以反壟斷法為依據,共六章24條,包括總則、壟斷協議、濫用市場支配地位、經營者集中、濫用行政權力排除限制競爭和附則等內容。“指南”界定了平臺、平臺經營者、平臺內經營者及平臺經濟領域經營者等基礎概念,提出對平臺經濟開展反壟斷監管應當堅持保護市場公平競爭、依法科學高效監管、激發創新創造活力、維護各方合法利益的原則。考慮到平臺經濟的復雜性,“指南”強調,界定平臺經濟領域相關市場需要遵循反壟斷法所確定的一般原則,同時考慮平臺經濟特點進行個案分析。

“科技向善”的理念,逐漸成為業界共識。須知,任何技術都是一把雙刃劍。只有善用法治力量,才能倒逼互聯網平臺用好大數據,激發科技向上向善的動能,讓消費者免于被算法“算計”,讓算法更好地服務于消費者。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號