公攤面積爭議又起 購房人權益如何保障

2022-09-02 點擊:次

買房是件大事,買房的時候,很多人都會詢問房子的公攤面積是多少。

110平方米的房子,到手卻發現套內面積只有60多平方米;購房時銷售人員口頭承諾的31%公攤面積,收房時卻變成了46%……近日,“山東青島一小區業主購房后發現公攤面積占比高達46%”沖上熱搜,引起社會關注。

山東青島業主收房 近一半是公攤面積

山東青島西海岸新區一房地產項目的六期,是三棟55層的超高層建筑,于2021年交房。但當購房業主興致勃勃趕來收房時卻發現,自家的房子變小了。“我家房產證面積是128.35平方米,套內面積不到70平方米。”“這是110平方米的房子,實際使用面積應該是59.25平方米。”

據業主們反映,購房之初銷售人員的解釋是,小區屬于超高層建筑,考慮到避難層、電梯高度等因素,公攤面積可能會達到31%,所以簽訂購房合同時是按照這個標準來計算的公攤。但令人沒想到的是,最終收房時的公攤系數卻遠遠超過31%,經過相關部門的調查,這三棟樓的分攤系數均在46%以上。

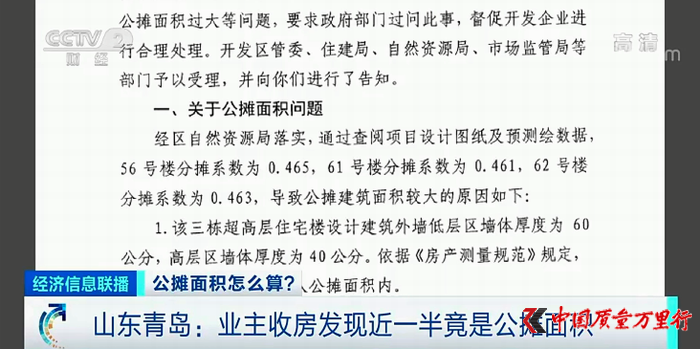

在當地有關部門的一份回復中,明確說明:該項目56號樓分攤系數為0.465,61號樓分攤系數為0.461,62號樓分攤系數為0.463,導致公攤建筑面積較大的原因,主要是這三棟樓46層以下墻體厚度為60公分,47層及以上墻體厚度為40公分,依據《房產測量規范》規定,建筑外墻一半面積需計入公攤面積內。此外,這三棟樓有兩層公共配套用房不計入受分攤面積,因此導致分攤系數相比其他高層住宅偏大。

對于這樣的解釋,業主們表示很難接受。在他們看來,100多平方米的房子,到手縮水了近一半,造成每個戶型都非常局促,家里要購買合適的家具家電都存在許多問題。

公攤面積由來已久 規定不明易生糾紛

對公攤面積的困惑,在很多購房者心中都存在。到底什么是公攤面積?又該如何計算呢?

其實,公攤面積制度在我國存在已久,2001年施行的《商品房銷售管理辦法》,明確了商品房建筑面積由套內建筑面積和分攤的共有建筑面積組成。

具體來說,套內建筑面積=套內使用面積+套內墻體面積+陽臺建筑面積。而公用建筑面積一般由兩部分組成:一是電梯井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及其他功能上為整棟建筑服務的公共用房和管理用房建筑面積;二是套(單元)與公用建筑空間之間的分隔墻以及外墻(包括山墻)墻體水平投影面積的一半。

簡單來說,如果電梯和公共設施這樣的公共空間以及走廊、過道等越多,那么公攤系數自然也就越大。

但公攤面積在多大范圍內算是合理,國家目前并沒有明確的規定,在實際操作過程中,這一點往往容易產生糾紛。

公攤面積計算復雜 透明程度不高

一般情況下,一個住宅小區的公攤數據,需要經過以下程序:一個是設計單位的圖紙測算,一個是主管部門對公攤的核算,在項目竣工后,測繪部門還要對房產面積再進行一次測算。目前,涉及公攤測量,我國共有《房產測量規范》和《建筑工程建筑面積計算規范》兩個國家標準,但由于一些地方還沒有建立多測合一體系,缺乏第三方的監督,從而出現公攤面積計算不透明等現象。

與此同時,目前不少商品房采用的是預售制,普通購房人只能被動地從開發商等處了解信息,這也為最終到手房屋的公攤面積增加了不確定性。

目前,我國住宅交易主要以建筑面積計算價格。公攤面積屢遭詬病,一方面是得房體驗與銷售宣傳有懸殊差異,不少開發商承諾的和購房者最后得到的套內面積差別較大;另一方面也有開發商在“高低配”項目中,將公攤面積挪至高層建筑導致公攤不均,甚至有小部分開發商利用公攤面積賺盈利。但在實際執行過程中,公攤面積有其存在的必要性,公共服務配套也與居住的舒適度掛鉤,解決公眾詬病的關鍵在于讓公攤面積“曬在太陽下”。

房屋面積縮水超 業主可申請面積鑒定

目前,國家對住宅的公攤面積并沒有設置上限和下限,但這并不意味著公攤面積可以任由開發商隨意設定。購房人在前期簽訂購房合同時,應該特別留意哪些關于公攤面積的信息呢?

其實,在《商品房銷售管理辦法》中,對于房屋面積縮水是有明確要求的。《辦法》中明確指出,出現誤差,按照面積誤差比絕對值3%的標準,多退少補。

簡單說,就是合同約定的面積與實際面積誤差比絕對值超出3%時,購房人有權退房。同意不退房的,實際面積小于合同約定面積時,絕對值超出3%部分的房價款由房地產開發企業雙倍返還購房人。

因此,在長期從事處理房地產糾紛案件的律師黃羅平看來,購房人在前期簽訂購房的時候,一定要注意根據政策細化買賣合同的條款。比如,目前開發商在售樓處都必須公開房屋面積預測報告或實測報告,購房者可以從這個報告中查出擬購買的房屋的相關面積數據,由此算出公攤比例。在必要時,購房人可以在簽訂商品房買賣合同時簽訂補充協議,就公攤面積及相應的違約責任進行補充約定,以便更好地維護自身的合法權益。

在收房后,假如對公攤有異議,購房者可以攜帶購房合同、建筑施工圖,房屋銷售或者分割方案等,到房產測繪中心申請面積鑒定。

話題持續發酵 取消公攤面積呼聲高

公攤面積之爭由來已久。記者梳理發現,一個最新消息是內蒙古自治區住建廳官網近日發布一則對政協委員王鳳華《關于規范房屋“公攤面積的提案”》的答復,提出將取消“公攤面積”的建議列為近期亟須修訂的立法項目建議上報住建部。

在易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進看來,此次公攤面積相關報道持續發酵,說明該問題關系廣大購房者的切身利益,公攤面積制度的存廢確實需要有關部門積極做思考和研究。內蒙古對公攤面積制度的存廢作出正面回應,有助于培育理性、科學、系統的思考,對保障購房者權益具有積極作用。

不過仍有專家對于取消公攤面積仍有所顧慮,認為當下直接取消公攤面積不可行,主要原因在于可能影響房價和住房舒適度等。

首都經濟貿易大學教授、北京房地產法學會副會長趙秀池說,公攤面積的計算、測量是有法律依據的。房屋面積不管怎么計量,房屋總價不會改變。開發商不會因為計量單位不同而少收取費用。如果按照不帶公攤面積的使用面積來計量房價、物業費、暖氣費、稅費等,造成的結果是人們看到住房的單價又上漲了,物業費、暖氣費、稅費等也上漲了。而如果住房單價上漲,則會引起公眾再度質疑。

豪宅研究院院長朱曉紅也指出,取消公攤面積目前面臨兩個難題:房企建房成本提升,售房價格如何控制?如何保障配套公共設施的品質?

“如果按套內面積計,開發商大多會選擇按設計規范要求的最低共有建筑面積標準進行開發,就不可能提升樓盤的品質與舒適度。重塑價格體系可能會引發一些開發商趁機漲價,反而有損消費者利益。”浙江工業大學副校長、中國住房和房地產研究院院長虞曉芬說,共有建筑面積也是業主的權益和資產,計入產權面積也是對業主權益的完整保障。此外,大量的產權證沒有明確使用面積,重新測繪、換證的工程量過大。

記者注意到,現階段對取消公攤面積持反對或保留意見的人士的觀點普遍是:取消容易,但重新選定計算方法,依舊繞不開建筑設施中的公攤部分。在開發商那里,取消的公攤面積依然可能以房屋溢價的形式體現出來。

其實,無論是以建筑面積計算還是以套內使用面積計算,無非是購房單價有不同,購房者付出的總購房款按照市場行情通常是相對固定的。在當前仍以建筑面積交易的情況下,應完善政策,讓公攤面積的計算更為規范透明,保護好消費者權益。可以做到的是:例如完善相關規定,嘗試對公攤面積比例做出約束,防止亂公攤和公攤面積過大等行為;銷售房屋時,房地產開發企業應該完整準確公開公攤原則、公攤部位以及具體數據,有關主管部門也應主動公開信息,便于購房者查詢;商品房買賣合同簽訂時,應明確成交總價、建筑面積、使用面積;對于存在有關公攤面積違法違規行為的房地產開發企業,應采取措施予以懲治。

掃碼投訴

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號