“雙11”瘋狂“剁手” 快遞物流卻停滯不前

2023-11-24 中國質量萬里行 點擊:次

“雙11”瘋狂“剁手”后,你的快遞到貨了嗎?

最近,一些消費者經歷著這樣的苦惱:拍下心儀的商品后,便望眼欲穿等著收貨。可眼看物流信息快遞“已攬收”,物流信息卻遲遲不更新……結果并非買的東西堵在路上,而是商家壓根兒就沒發貨。

每逢大促,供不應求的商品與不堪重負的物流,使虛假發貨、延遲發貨等問題頻頻發生。

消費者遭遇購物后不發貨

隨著“玩法”的不斷升級,現如今“雙11”早已不是11月11日這一天的活動,促銷優惠的戰線早在10月底就已經拉開,不少人陸陸續續收到了貨物,然而也有一些商品遲遲沒有發貨。

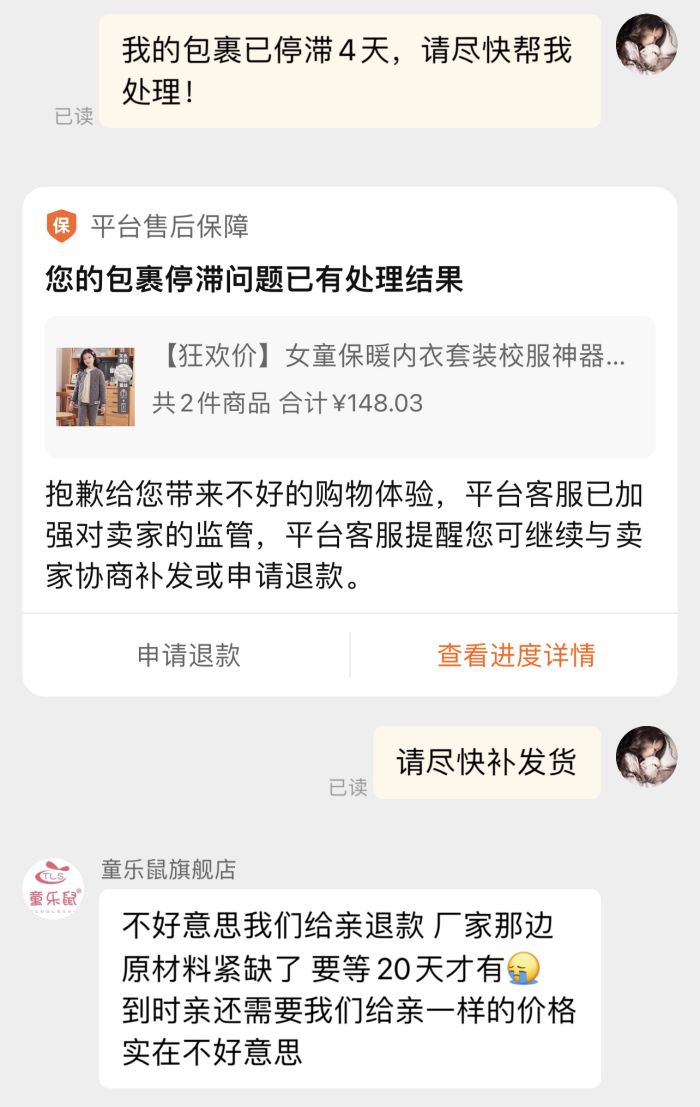

趁著“雙11”,張靜(化名)集中購買了一批之前放在購物車的商品。幾天后,其他商品陸陸續續收到了,但其中11月10日下單的兩套兒童保暖套裝物流信息卻一直未更新。

11月17日,張靜與賣家聯系,并詢問是不是“虛假發貨”,賣家表示“不是”,并承諾催一下物流。

張靜與客服聊天記錄截圖

物流信息截圖

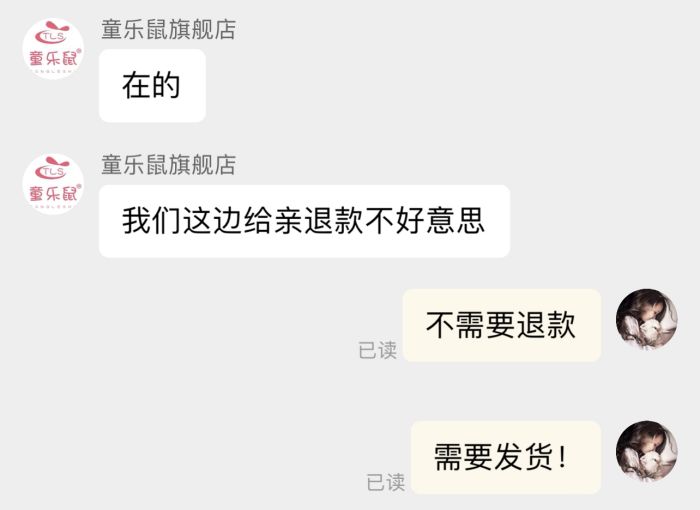

眼看過幾天就要降溫了,11月19日,張靜再次與商家進行了溝通,客服直接表示“退款”處理。在張靜堅持要求賣家發貨后,客服表示由于廠家原材料緊缺,要再等20天才能有貨。無奈之下,張靜只能選擇退款,又在另外一家店鋪重新下單,價格卻比“雙11”貴了幾十元。

張靜與客服聊天記錄截圖

而張靜的遭遇并非個例。去年“雙11”,劉寧杰(化名)從網上訂購了一款家具,但商家接連以疫情、過年、元宵節為由,一而再、再而三地推遲發貨。直到今年3月,商家聯系劉寧杰,稱因送貨地址太遠要求她自提,不然只能為其退款。

對于商家的行為,劉寧杰表示,“如果商家一開始就說無法發貨,或者老老實實地承認有困難,我不會糾纏的。但是,一些商家缺乏底線,先是三番五次找借口,后又百般推脫耍無賴,怎能讓人不動怒?”

虛假發貨誰該擔責?

“雙11”期間,消費者的購物熱情高漲,然而久久無法收到貨物,無疑為滿懷期待的心情澆上一盆冷水。沒有按照約定時間發貨、顯示發貨但沒有物流進展,這些行為存在怎樣的法律問題?

事實上,商家在未清楚告知消費者相關條款的情況下,產生的單方面延期發貨甚至不發貨取消訂單的行為,已違反《侵害消費者權益行為處罰辦法》規定。

對此,上海市浩信律師事務所高級合伙人王俊偉律師表示,對于商家來說,如果沒有按時發貨,就違反了關于發貨時限的約定,最終會導致消費者收貨延遲,理應承擔逾期發貨的違約責任。

華東政法大學教授高富平也指出,這是在購物高峰期時發生的合同履行問題,需要根據消費者收到貨物的時間來判斷是否存在遲延履行。“‘虛假發貨’是商家用來規避責任的一種方式。顯示了攬收信息就表明賣家已經把貨物交給第三方物流公司,完成了交貨義務,因此不存在延遲交貨的問題,而是把責任轉移給了物流公司。”

高富平表示,對于消費者來說,出賣人與物流方的發貨、運輸都是收貨前的一個環節,是品牌經營方雇用了物流公司來履行交付義務,因此快遞公司的遲延也同樣是品牌經營方的遲延,除非雙方之間約定好了責任歸屬,否則就是雙方內部的責任劃分問題。

王俊偉表示,如果是物流公司運輸造成延遲,就應當由物流公司來承擔延遲的違約責任。根據合同的相對性,由商家或者消費者來追究物流公司的違約責任。

消費者應該如何維權?

現如今,主播帶貨大行其道。直播間的優惠價格帶來了大量的訂單,給生產經營與快遞物流都帶來壓力。當在網紅帶貨主播直播間里購買商品卻遲遲不見發貨時,消費者可以找主播進行維權嗎?

高富平認為,誰與消費者締結了合同,就應該由誰來承擔最終的責任。“現如今的帶貨主播有兩種角色,一種是把貨物買斷的經銷商,擁有商品銷售的貨權,另一種是純粹進行推銷介紹的媒介,在品牌方與消費者之間牽線搭橋,促成買賣關系的建立。”

將貨物賣給消費者的一方需要承擔相應的售后服務,而具體“虛假發貨”的問題在于物流還是品牌或者是主播的推銷代理,就是內部的責任劃分問題。

王俊偉表示,如果是商家故意為了刷流量等行為,根本就沒想發貨,還存在著欺詐的可能。此時消費者除了可以要求發貨,也完全可以依據《消費者權益保護法》第五十五條規定,要求商家承擔退一賠三、保底500元賠償等責任。

在面臨對方超出發貨時間仍然不予發貨或者“虛假發貨”時,高富平建議,消費者首先可以進行投訴維權的自力救濟,與賣家、物流方協商解決問題,當內部投訴解決不了問題時,也可以向法院起訴遲延履行,要求對方承擔違約。

王俊偉也提出,消費者購物的第三方平臺通常都設置了發貨、賠償等交易規則,消費者在購物時也要熟悉平臺規則,來維護自己的合法權益。

記者手記

商家不能透支品質和服務

對商家來說,降低產銷成本,實現零庫存、無浪費的目標無可厚非,但不能一再試探消費者和市場的底線,讓虛假發貨、超長預售演變為自己逐利、平臺得益、消費者買單的虛假繁榮。

商家“預售不告知”的行為也可能侵犯消費者的知情權和選擇權。無論是維護消費者的切身權益,還是推動電商行業及預售制的良性發展,都不能讓超長預售變成消費者的“坑”。

同時,這樣的商家在平臺上“肆意妄為”,損害的是平臺形象,平臺有責任清理違規商家,有義務給消費者一個合理交代,從而維護自身形象。

從“雙11”過后,消費者的反饋來看,一些商家不在規定時間內發貨已經變得常態化,且成為公開的套路。此風不可長,不能姑息和縱容這種惡劣的做法。否則,消費者不僅會對平臺喪失信任,社會誠信也會被蠶食,更可能讓人與人之間的互信受到嚴重干擾。

商品可以預售,但品質和服務絕不能透支。誰不把消費者當回事,誰就該被消費者拋棄。

掃碼投訴

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號