準大學生徐玉玉受騙后猝死一案令人痛心,然而,類似的事件還在不斷上演。深圳一位78歲獨居老人日前遭遇新型電信詐騙,被騙1156萬元,根據警方偵查結果,這筆錢幾日之內已被分散至593個賬戶。

個人隱私信息在傳輸過程中是如何被竊取的?惡意程序、釣魚網站目前有哪些技術演變趨勢,我們應該如何防范?由廣州市科協、廣州日報社、廣州市全民科學素質辦共同主辦的“廣州科普大講壇”第118期昨日開講,華南理工大學計算機學院副院長、廣東計算機學會副秘書長許勇教授圍繞“手機信息安全”這一主題,為公眾釋疑解惑。

據了解,截至2016年6月,中國手機網民規模達到65637萬人,手機網民占總體網民比例92.50%。移動互聯網信息安全也隨之成為一個重要問題。

我們如何保障網絡安全?昨日,第118期“廣州科普大講壇”開講,華南理工大學計算機學院副院長、廣東計算機學會副秘書長許勇教授表示,移動互聯網信息安全隱患主要包括惡意程序、釣魚網站、騷擾電話、垃圾短信、網絡詐騙等,包括北京、廣州在內的大城市成為惡意程序攻擊的目標。

詐騙基礎:個人信息泄露

如今的電信詐騙形式層出不窮。這些事件不僅出現在讓人痛心的新聞里,也出現在我們身邊。許勇告訴聽眾,他自己也遇到過這樣的事情。

“3年前的一天,我突然接到一個來自武漢的、新錄取的研究生的電話。這位研究生說,剛剛有人給他發短信,說導師在武漢出差,手機和錢包都被偷了,非常緊急,要轉賬5萬元到一個賬戶上救急。還好這位研究生及時與我電話聯系,辨明真相,否則他就成為一名受害者。”

許勇表示,詐騙的基礎之一是個人隱私信息的泄露,而目前泄露的途徑有很多。比如,去銀行開戶、到學校注冊、辦理各種業務等等,都要填寫很多表格,這些信息一旦保存不當,或者相關部門的服務器被黑客攻擊,個人信息就會落入不法分子手中。

許勇表示,許多人喜歡當“蹭網族”,走到哪都愛搜索附近的免費wifi使用。實際上,不法分子正是通過一些wifi基站截取個人數據信息。在無法確保所使用的wifi安全的情況下,最好別使用網銀支付等涉及敏感信息的應用功能。

在手機使用過程中,如果手機突然沒有信號,在排除了信號問題和手機故障后,要立即撥打運營商的客服電話查詢sim卡是否被人補辦,要求運營商協助處理。在出門的時候,也不要將銀行卡、身份證及手機放在同一個地方。如果一同丟失,他人可使用支付軟件的密碼找回功能更改密碼,危險程度極高。

網絡隱患1:惡意軟件肆虐

移動互聯網惡意程序是指運行于包括智能手機在內的移動終端上的可執行文件、程序模塊或程序片段。惡意程序的運用目的包括竊聽用戶通話、竊取用戶信息、破壞用戶數據、擅自使用付費業務、發送垃圾信息、推送廣告或欺詐信息。

許勇表示,惡意程序目前已經成為移動互聯網較為突出的安全隱患。

惡意軟件演變趨勢

一是攻擊手段更加隱蔽。具體表現在代碼高強度加密混淆、惡意代碼偽裝成資源文件而且動態加載隱藏得更深。

二是識別難度更加大。大量手機惡意程序利用小眾的簡單編程語言進行制作,目的是增加安全軟件識別難度。

三是與社交網站關系密切。大量手機惡意程序利用第三方社交網站做跳板,將其作為隱私回傳服務器,竊取手機用戶個人信息。

北京廣州均是容易“中招”的城市

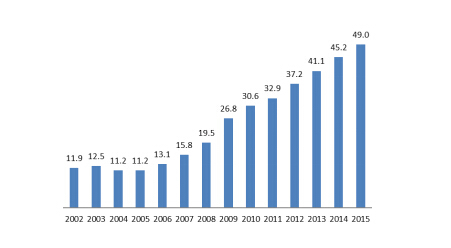

以安卓平臺為例,360互聯網安全中心數據顯示,2015年全國安卓平臺惡意程序感染量達到36721萬人次,北京、廣州等均是中招的“高危城市”。

2015年安卓平臺惡意程序感染量前十位城市中,北京達到642.8萬人次,廣州達到186.3萬人次,南京達到164.6萬人次。從數據還可以看出,每年年頭和年尾期間,是惡意程序肆虐的“高峰期”。

網絡隱患2:釣魚網站竊密

釣魚網站通常指偽裝成銀行及電子商務,竊取用戶提交的銀行賬號、密碼等私密信息的網站。釣魚網站的主要目的是騙取用戶銀行或信用卡賬號、密碼等私人資料。釣魚網站主要分為三大類,一是冒充電商網站或品牌官網提供虛假購物信息,二是冒充身份騙取用戶個人信息,三是誘導用戶下載木馬病毒程序。

釣魚網站發展趨勢

微信已經成為重災區。需要特別注意的是,利用手機上社交工具傳播的詐騙信息一直呈現不斷增長的態勢。特別是在新型詐騙手法方面,圍繞微信這一社交工具,衍生出了公眾號申請詐騙,微信提現詐騙,公眾號aa紅包詐騙,微信游戲詐騙等。眾多良莠不齊的微店,也成為眾多手機用戶關注和投訴的重要領域。通過人們最經常使用,而且相對比較信任的社交軟件來實施詐騙,往往更具迷惑性。

許勇提醒,即使是微信、qq好友、熟人發來的二維碼、網站鏈接等,也要小心,不要隨便打開,更不要隨便安裝鏈接中推薦安裝的新應用程序。

短信隱患:類型多易上當

許勇介紹,違法詐騙短信同樣分為多種類型。

第一種是最常見的“打款詐騙”型。比如“你好,我是房東,現在在外地,請把房租打到我愛人賬號上,打完請回信息”。許勇提醒,對于收款類型的短信,一定要和當事人電話溝通確認后再打款。

第二種是封建迷信型。比如登錄某“大仙”網站可以讓人脫離苦海、通過名字可以算命等。一些用戶往往會在好奇心驅動下點擊這些網站。

第三種是冒充優惠型。聲稱是某某網站旗艦店發來的“紅包”或者優惠券,后面附了有問題的網站鏈接。

第四種是冒充銀行、運營商型。比如“農業銀行通知:我行將在六點之前扣除年費1800元,如有疑問請詳詢某某號碼。”又比如“電子密碼器失效”、“u盾升級”等等,均屬不法分子常用的詐騙術語。

第五種是假冒公檢法型。這也是用戶最容易中招的一種。比如“法院通知:請您立即撥打電話與本院解除您簽署的某某協議合同。如果您本人今天未解除這份違約合同您將負全部法律責任;并處罰違約金十萬元!”不少用戶慌起來,就撥打了有問題的電話號碼。