深圳前海中盛一點科技有限公司一樓辦公大廳。(高佳/圖)

“既不投資,又不理財,激勵的錢從哪里來?那不就是拆東墻補西墻,萬一墻拆完了又咋辦?”

一點公益:“龐氏騙局是永遠不可能循環的,但是我們可以形成一個閉環。按照我們的邏輯,消費者是可以拿回激勵的。”

“這是一種把時間維度和空間維度放大來維持承諾收益的行為,是用后期消費者投入的資金彌補前期消費者收益的行為,本質上是傳銷。”

一點公益:法律規定的傳銷組織層級是三級以上,“我們只有一層,而且這只是平臺推廣的一種形式。”

人家買東西是越便宜越好,張茅的選擇恰恰相反。他花了5380元,在“一點公益”平臺上購買了一部市價才4000多元的華為P9 Plus手機。

吸引張茅的,是不同尋常的“返利點”。一點公益宣稱,消費者在平臺入駐商家購買產品,除了收到產品之外,還可享受最高達消費額109%的返利。

然而,消費已過去快兩個月,張茅才拿到79塊錢,距離預期的返利總額相差5785.2元。他有點懊惱:“朋友不建議我弄,我愣是沒聽。”

2016年9月5日,張茅在“一點公益”貼吧發了一個帖子:“這是一個什么樣的平臺?”在網友的回復里,幾乎沒人能說出個所以然來,還有評論讓他惶惶不安:這可能是個騙局。

多位學者和公益觀察人士認為,一點公益的經營模式,難以擺脫龐氏騙局和傳銷的嫌疑,且非真心實意做公益。對此,南方周末展開了全面的調查。

“創新”與“共贏”

“我們不叫返利,叫激勵。”

“這里先糾正一個詞,我們不叫返利,叫激勵。”說這話時,陳加民語氣嚴肅。他是深圳前海中盛一點科技有限公司(以下簡稱“一點科技”)董事長,也是一點公益平臺運營模式的設計者。

2016年3月8日,中國光華科技基金會(以下簡稱“光華科技基金會”)發布通告,宣布與一點科技合作開展的“一點公益”項目正式設立。4月2日,一點公益技術平臺1.0版本正式上線試運營。

在一點公益官網上,緊挨著LOGO的是兩行小字:以商業服務促進公益發展,讓公益全民化、系統化、痕跡化、持續化。前一句是對一點公益運作模式的概括,后一句是其主要公益理念。

這是一種所謂“互聯網+公益”的又一次創新,即以互聯網技術為依托,在網上商城及線下聯盟等商業模式中設置捐贈模塊,為消費者及商家提供捐贈渠道,積極探索創新公益項目可持續發展的模式。

“我們認為應該利用互聯網的優勢發揮公益新力量。”陳加民說,“以往的公益全民參與度不高,也有許多不規范、不透明的地方,因此一點公益倡導全民化、系統化和痕跡化,讓大家一起參與公益,并對公益人才進行系統培養,使捐贈者每一筆捐贈都有跡可循。”

“當然我們還提出了持續化。”陳加民把“持續化”這個概念單獨挑出來,“這個是最難解決的。”

因此,一點公益設置了消費激勵模式。

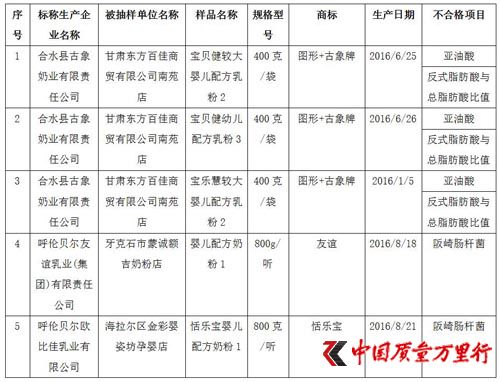

按照其運營規則,商家需選擇讓利6%、12%或24%等三種比例(不同的讓利比例又被商家稱為系列)入駐平臺。選擇一種讓利系列,即被一點公益視為同意讓利標準,按每筆成交額的讓利比例讓利給平臺,平臺再將每日商家總成交額的1%捐贈給光華科技基金會。

在平臺上購物的消費者被稱為“信使”,他們選擇在不同讓利系列的商家消費,會獲得不同比例的“激勵”。在6系列的商家消費,平臺將拿出消費額的27.5%返還給信使。在12系列和24系列的商家消費,激勵則分別是55%和109%。

只要有信使消費,平臺就可以收到源源不斷的讓利款,之后平臺將讓利款按固定比例平均分配給前期已經消費過的信使,直至金額達到不同類別的“激勵”上限。

陳加民認為,這種消費激勵模式能夠刺激消費者的購買欲望,為平臺入駐商家帶來客戶流量,商家因此會主動讓利,而且在這個過程之中商家也會獲得讓利款總額的50%作為激勵,循環往復消費者和商家便能獲得共贏。而只要消費在繼續,一點公益的捐贈就會持續,“持續化”由此達成。

一點公益官網數據顯示,上線至今,一點公益吸引了超過3萬商家入駐,信使人數多達43萬。

信使張茅現在面臨的問題是,他似乎看不到所謂的“持續化”,“再消費就剁手”。

(梁淑怡/圖)

加價與刷單

“很多商家在刷單,刷高了后面就沒錢了,空了。”

7月16日,張茅通過一點公益買手機時,選擇的是一個24系列的商家。收款時,商家要求他在原價基礎之上多交24%,隨后,這錢便作為商家的讓利款轉交給了平臺。

在平臺交易中,商家加價是一種普遍現象。

鄭彬在廣州市天河電腦城開了一間蘋果專賣店,他告訴以消費者身份進店咨詢的筆者,13英寸128GB的MacBook Air最低價是6400元,“如果通過一點公益購買的話,價格不定,要看你選擇哪種讓利類型。”在鄭彬店里,三種讓利類型均可選擇,得知筆者想要購買讓利24%的產品,他拿起計算器:“那就是6400元加24個點,8421元。”當被問及本該商家交付給平臺的讓利款為何要由消費者承擔時,鄭彬說:“比如說一個7000元的產品,平臺讓我交24個點,也就是將近1700元。可這一臺機器我只賺100元,又怎么可能幫你交1700元給平臺呢?即便現在你多花了錢,之后的返款也是給你的。”

靳舍祺也在該電腦城開了一間鋪面,主營組裝電腦。他的答復與鄭彬一致:“在一點公益上購買產品,選擇讓利系列不同,產品價格就不同。”他提醒筆者:“如果確實需要這個產品,你可以(通過一點公益)來買。但如果只是為了等返利,買了又用不到,那就沒必要在這里買了。現在很多商家在刷單,刷高了后面就沒錢了,空了。”

“6月30日之前,是一點公益高速發展時期,隨著消費高峰的到來,平臺上出現了一個非常嚴重的問題——刷單。”陳加民也曾這樣說。

徐承文在江蘇徐州經營一家汽配店,6月初,他在一點公益上注冊成為信使。筆者以信使身份與他取得聯系,他在交談中說:“我本金投了大概30萬,24系列里差不多有24萬,剩余的五六萬在6系列和12系列。”到7月末,他的24系列返利沒回本,還差5萬。

“你可以真實購物,也可以刷單。”徐承文告訴筆者,他也已經在一點公益辦理了商家入駐。“刷單的話,你給我2.4萬元,我幫你在平臺上登記成10萬元,而你最后拿到的返利跟真實消費一樣,都是10.9萬元。”為了取得筆者信任,徐承文主動透露,目前他在平臺上的消費基本都是刷單,7月份店營業額也有三百多萬。“一個月的時間,你讓我賣什么我也賣不出三百多萬。”

“我先給你刷上,等你那兒顯示了,你再打錢給我。”袁倍衍也是一點公益的入駐商家,他在江蘇淮安經營一家五金店。“要想消費12系列,你就出1200塊,我給你1萬的額度。”

商家刷單算法基本一致,但也有些商家會額外收取手續費。趙勤提醒筆者:“一定要找對商家,有些商家會多收錢,比如消費12系列,你刷一萬的額度,他管你要1300元甚至1400元。”趙勤7月初在12系列刷單,投進1.2萬元本金,拿到了10萬元的額度,按平臺激勵模式,他最終可以拿到5.5萬元的讓利。

為了規范商家運營,制約加價和惡意刷單等非正規交易行為,5月28日上線的一點公益2.0版植入了收銀系統,要求采集交易雙方身份、商品明細和支付方式數據。同時,平臺加大監管力度,對于讓利款超過1萬元的交易,商家必須上傳發票和銀行支付憑證。“但是由于前面一段時間存在大量的不正規交易,平臺突然邁向正規的時候,有的商家就接受不了。”陳加民表示很無奈。

龐氏騙局?

“宣稱有如此高的預期收益率,很大程度上難脫龐局的嫌疑。”

在一點公益,消費者在平臺消費累計滿500元可獲一顆愛心。而愛心又可以換成信使豆,商家讓利給平臺的讓利款稱之為信使豆,一顆信使豆相當于一元。

“信使豆激勵建立在后續消費者的消費基礎之上。”陳加民說,“這是已經告訴過消費者的,后面只要有新的消費你就能獲得激勵,后面沒有消費你就沒有激勵。”

然而,平臺上大量出現的刷單行為,做大了前期消費者的消費金額,在這種情況下,平臺必須擁有足夠多的后續消費才能支撐起激勵數據。但由于商家加價和刷單現象的普遍存在,不管后續消費者選擇真實消費還是虛假消費,都要將本金投入平臺,以獲得激勵,這使他們在消費時更加謹慎。尤其是當其了解到前期消費金額的規模時,更多人選擇在外觀望而不敢進入。隨之而來的,是前期消費者每日獲得的激勵越來越少。

7月份之后,商家入駐情況疲軟,平臺消費額日漸低迷,信使激勵出現斷崖式下跌。在讓利6%的商家消費,7月5日,1個愛心可換22.21顆信使豆,到7月30日,1個愛心就只能換0.01顆信使豆。

“我膽子小,……我不敢動。”劉欣屬于站在平臺外觀望的那一類人,“(一點公益)既不投資,又不理財,激勵的錢從哪里來?那不就是拆東墻補西墻,萬一墻拆完了又咋辦?”

自2016年8月1日起,一點公益運營中心將對商家的激勵比例從原來的50%上調到90%,同時將對信使的最高激勵比例從原來的109%下調到99%,可這次挽救的效果似乎并不明顯。

質疑的聲音也越來越多。

《龐氏經濟學與全球經濟危機》作者、南開大學經濟研究所教授鐘茂初告訴筆者:“(一點公益)所論及的經營模式,宣稱有如此高的預期收益率(返利),很大程度上難脫龐局的嫌疑。”

鐘茂初對龐局的定義是:設計一個號稱能夠獲得高預期收益的投資活動,吸引大量投資者參與其中,用后期投資者的資金支付前期投資者的高收益,循環往復,直至后續資金難以為繼或投資者信心不再之時,整個系統迅速崩潰。

“這類模式,較為可信的運作機理應當是:先期參與者帶動了后期更多的人參與,因參與規模的不斷擴大而帶來規模效益。對于這一增加的收益,先期參與者有一定的貢獻,因此可獲得適當的分紅。”但一點公益所宣稱的高額返利,與因規模收益可能帶來的分紅,并不匹配,其返利實質上正是來自后期參與者的資金。由此,鐘茂初認為一點公益運作模式滿足龐局定義。

“龐氏騙局是永遠不可能循環的,但是我們可以形成一個閉環。”陳加民回應,“按照我們的邏輯,消費者只要是正常消費,是可以拿回激勵的。”

“閉環”是指一點公益的供應鏈系統。陳加民告訴南方周末,一點公益1.0和2.0版本只是一點公益呈現出來的第一步,解決的是消費者購買力問題。而9月5日上線的供應鏈系統,還要找出商家(零售商)的上游,讓上游做出讓利,以降低商家的商品成本,“這才是一點公益的完整版,同時解決商家的盈利問題。”

在陳加民設計的供應鏈系統中,假如消費者為了得到高質量的產品,愿意支付更高的價錢給廠家,廠家有了盈利空間,就可以向平臺讓利。而下游的商家會獲得平臺的激勵,有了利潤,就不會再產生多余的流通成本,因此從生產廠家到消費者,商品都不加價。陳加民介紹:“理論上是這樣,可實際上上游和下游之間終會有一個差,我們所做的就是把這個差壓小,這樣一來,商品最終的零售價不會超過在其他平臺上流通的同類產品的價格,消費者還能同時獲得更高質量的產品和消費激勵。”

大廳中掛置著一點公益宣傳口號“ 愛心從一點匯聚,公益從你我做起”。(高佳/圖)

“隱性”傳銷?

“讓每個消費者去發展下線,你的下線足夠多,你才能免單甚至賺錢。”

在一點公益上,想要注冊成為信使,必須填寫“推薦人”信息,否則便注冊不了。

“一點公益在分成上引入了傳銷的模式——它讓每個消費者去發展下線,你的下線足夠多,你才能免單甚至賺錢。”有公益觀察人士在《“一點公益”是個什么鬼?》一文中如此斷言。

2013年11月14日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合印發了《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》,認定傳銷組織的層級是在三級以上。陳加民認為,從這一點上,就可以看出一點公益并不是傳銷。

“因為我們只有一層,而且這只是平臺推廣的一種形式。”陳加民解釋,“比如說你推薦了一個人,這個人就跟你形成直接推薦關系,他在平臺消費之后,你可以獲得讓利款的0.6%作為激勵獎勵。”他向南方周末介紹,平臺設置這道“入口”的目的,是使消費者主動將一點公益介紹給身邊的人,形成一種裂變效果。

但是根據武長海的分析,一點公益只是巧妙地扁平化了金字塔層級,實質上平臺承諾給消費者的收益還是需要不斷增長的參與人員數量才能支撐。“這是一種把時間維度和空間維度放大來維持承諾收益的行為,是用后期消費者投入的資金彌補前期消費者收益的行為,本質上就是傳銷。”

武長海是中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心主任,不久前撰寫了《中國首份微傳銷研究報告:新型網絡傳銷——微傳銷在我國的發展、危害及防治研究》,于2016年7月中旬正式發布。

武長海將一點公益歸類為隱性“金字塔”式銷售模式。傳銷一般以“金字塔”式銷售模式存在,但這種模式有顯性的也有隱性的,顯性金字塔模式在會員加入時明確告知其發展下線會員可獲得的報酬,用以激勵會員引進下線會員。“而隱性模式一般不選擇明確告知,但會以不現實的高額回報吸引眾多人參與,以蝕掉后面眾多參與者的本金為存續。”

中山大學嶺南學院經濟學教授林江則表示,對于一點公益是否合法這一問題,現在很難下定論。“但它最大的爭議點在于,它有可能只是把公益作為幌子和噱頭,并不是真心實意做公益。”《“一點公益”是個什么鬼?》一文中也寫道:“這個模式不加入公益的概念能不能運作?答:完全可以。商業閉環已經完成,公益只是錦上添花。”

針對此類質疑,陳加民回應:“如果說我打著公益的旗號來賺錢,我肯定要考慮到自己的利益,可是我把讓利款進行二次分配,全部回饋給了商家和消費者,最大的利益留給了公益基金,所以說我本身就是在做公益事業,并不是拿公益做噱頭。”

在談話中,陳加民屢次提及“二次分配”。“以信使消費24系列為例,二次分配時,我們僅從讓利款中拿出0.6%作為公司的運營成本,建服務器和數據庫。所以就現在的情況,公司肯定是不賺錢的。”

可即便這樣,一點公益運營中心公布的2016年度下半年獎勵方案中又赫然列著:“獎品設置:近300套海景房+豪車+豪華大禮。”按方案規定,2016年9月1日-12月31日四個月總營業額數據在5億元人民幣以上的服務商和管理中心,可獲得海南海景房一套,價值50萬汽車一輛,獎勵名額不限。

獎金從哪里來?“全部來自之前所說的0.6%。”陳加民向南方周末解釋,“一點公益還是嬰兒階段,我現在是往長遠了看,來源于市場的就回饋市場,為的是提升交易量。”

自立門戶

“只要把心放開去做公益,很多東西就隨之而來。”

2016年9月3日,一點公益脫離光華科技基金會,成立“北京一點公益基金會”。北京市民政局官網顯示,該局于8月16日作出批準決定。此時距3月8日光華科技基金會發布通告宣布“一點公益”項目設立,不足半年時間。

據陳加民介紹,早在2015年5月份,他就在考慮“設置一整套激勵模式,支撐起供應鏈系統的運行”。他認為,激勵模式給參與者以利益,參與者就會愿意加入繼而產生持續消費。“我們在消費總額里植入一個點的消費捐贈,捐贈數據就會越來越龐大。”

陳加民將此設想以報告形式遞交給光華科技基金會,隨后光華科技基金會授權一點科技將此項目實現落地。在這之前,陳加民曾代表中盛嘉鴻集團捐贈500萬元給光華科技基金會發起的科技創新公益驅動基金,“那次之后,我就跟光華結緣了,之后的事情都是順其自然。”

當被問及為什么踏上公益道路時,陳加民回憶道:“當時光華科技基金會科技事業中心主任王鳳林跟我說,一個企業,只要回歸到公益上來,就是非常成功了。以前我腦子沒那么開竅,現在領悟到了,只要把心放開去做公益,很多東西就隨之而來。”

根據光華科技基金會9月4日發布的聲明,它對北京一點公益基金會的設立表示支持,并決定將一點公益項目剝離給后者。

問及一點公益脫離光華科技基金會的原因,陳加民說:“我們原來預想基金會會在一年或者更多年以后才成立,但是一點公益的發展速度遠遠超出了我們的預想。在這個過程中,一點公益從無到有,從小到大,從公益項目發展為公益基金,成長為可自主發展、獨立承擔社會責任的公益組織,這一系列轉變,是一個順應發展規律,自然蛻變的過程。”

一點公益基金會理事長王鳳林則告訴南方周末:“光華科技基金會是綜合性基金會,它承擔著很多項目。要讓它單獨為某一個項目服務,做整體動員,那是有困難的。所以,我們根據捐贈人的需求,專門為一點公益平臺運營和公益捐贈成立一個基金會。”

王鳳林說,截至9月3日,一點公益向光華科技基金會捐贈數額共計八千多萬。一點公益基金會成立之后,首批捐贈項目也已確定。“包括軍民融合邊海溫暖工程、月球探測載荷創意設計征集、海軍陸戰學院信息化建設和法學類社會公益科研項目……”除此之外,王鳳林還表示,在國際交流和醫療方面,一點公益基金會也會制定相應捐助計劃。

一點公益基金會成立后第三天,一點公益供應鏈系統開始運營。供應鏈系統上線后,目前采用新、舊系統商家業績獨立運算的模式。“新開供應鏈系統意味著平臺將拋棄舊系統。”類似的傳言使舊系統的信使恐慌不已,他們當中的許多人甚至還沒將本金收回。

“已經告訴大家,舊系統不會被拋棄。”陳加民說。

即便一點公益公開反對非真實交易行為,但刷單現象仍存在。在一個一點公益交流群里充斥著各種拉單消息:“本店已正式進入一點公益供應鏈系統,想在供應鏈下單24系列的朋友,抓緊速度了!24系列下單2300報1萬!”

9月6日,一位名為玉杉的網友在微信群里發來一張圖片,是其前一天的交易記錄,右上方一行小字,營業額合計:470000。

南方周末向玉杉發送一條私信:“您這里可以報單嗎?”“暫時可以,以后總部應該會控制。”又試探著問了一句:“靠譜嗎?”“放心,我是管理中心的工作人員。”

(文中張茅、鄭彬、靳舍祺、徐承文、袁倍衍、趙勤、劉欣、玉杉均為化名)