【中國質量萬里行11月22日訊】中脈道和公益創新高 第7所“朝陽學校”玩出新模式古人說“授人以魚,不如授人以漁”,也就是說,扶貧不如扶智,一味地在物質上的給予不如教孩子求生存求發展的知識和技能,而這一切都是需要“軟件”方面的支持!

以前,中脈公益基金會(原中脈道和公益基金會)過去很多地方開展的扶貧活動,往往更多是關注“硬件”建設,比如大多是單純地為貧困地區捐資捐物,加強硬件設施建設,但對“軟件”問題普遍關注不足。

隨著“互聯網+”時代的到來,中脈公益基金會(原中脈道和公益基金會)這一次不走尋常路,通過自身行動,為貧困地區搭建互聯網軟平臺,在第7所成立“中脈朝陽學校”落成之際,捐款10萬給貧困地區孩子購買信息設備,中脈公益基金會此舉將“教育扶貧”上升為“信息化扶貧”,把公益做出了新高度。

現狀:互聯網+時代大爆發 貧富教育的馬太效應加劇

為什么中脈公益基金會要將對貧困地區的教育“硬投入”轉換成“軟支持”呢?現在國家號召的精準扶貧開展的如火如荼,教育部門都做了很多計劃,但是這些計劃都在硬件上下功夫。比如說保證貧困家庭的孩子要上學,不準他輟學;比如給每個貧困孩子幾百塊錢補助,讓他能夠好好上學;比如給貧困學校捐贈桌子、椅子……

但是大家想一想,這些夠嗎?尤其是隨著互聯網+時代的到來,做了這些,解決了一時的物質貧困,但是孩子們在精神上的貧困呢?貧困會不會代際相傳?

所以,歸根結底還是教育質量的問題,

即使學校給了他有一個文憑,他還是最底層的那個,還是未來貧困的人口。加上目前互聯網在教育里廣泛的運用,中脈公益基金會認為,很可能會造成貧困的地區更貧困,教育質量更差;發達地區更發達,教育質量更精益求精,這就是貧富教育的馬太效應。

當城市的孩子從幼兒園開始就在手機、IPAD上學習的時候,貧困地區的孩子可能到了初中才有計算機室,一個星期能上一個小時的課。想想五年十年以后,當這些農村貧困地區的農村孩子到社會上以后,既是社會里的最底層,又是對互聯網最不熟悉的一群人,他們如何脫貧?

辦法:中脈公益基金會將“教育扶貧”上升為“信息化扶貧”

這就要把教育的質量問題放到更重要的地位上來,

有什么辦法能夠改變這樣的現狀呢?中脈公益基金會(原中脈道和公益基金會)將“教育扶貧”上升為“信息化扶貧”。看來,在互聯網+時代的背景下,中脈道和公益事業也玩起了互聯網+扶貧的新鮮模式!

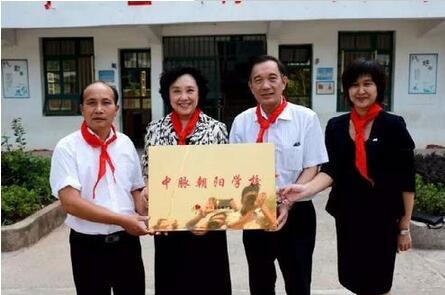

近日,廣西柳州三江林溪鎮高友小學“中脈朝陽學校”捐贈儀式在廣西自治區順利舉行。此次廣西之行,中脈公益基金會將10萬元善款捐助柳州三江林溪鎮高友小學,這10萬元善款將用于該學校的電腦教室建立及電腦、網絡設備等,為孩子們能夠早日開展信息化課程、體驗互聯網交流打下良好基礎。

(中脈公益基金會名譽主席孫小芳)

中脈公益基金會(原中脈道和公益基金會)名譽主席孫小芳女士說,希望以此公益之舉,幫助孩子們創造更好的學習條件和機會,讓孩子們通過學習電腦,了解互聯網世界,開闊視野,增長見識,徜徉在高科技、信息化的知識海洋中。“我堅信,這座小小的電腦教室,改變的不僅是孩子們的命運,它改變的可能是無數家庭和國家未來的明天!”

榮譽:第7所“中脈朝陽學校”落成中脈道和獲“信息化扶貧”典范

回首中脈公益基金會(原中脈道和公益基金會)成立的兩年間,始終秉承“一老一小一發展”公益發展理念,積極踐行公益,其中這“一小”就是關注貧困地區青少年兒童健康、安全、教育等。

事實上他們也做到了!此次廣西柳州三江林溪鎮高友小學“中脈朝陽學校”的落成,已經是中脈公益基金會(原中脈道和公益基金會)成立的第7所,這些學校涵蓋了廣西、山東和四川等地。

責任編輯:小申

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號