根據《上海市民保健消費狀況社會調查》 報告中所反映的主要問題,上海市市場監督管理局和上海市消費者保護委員會在接受本報專訪時表示,針對保健品市場出現的諸多問題和種種亂象,必需盡快建立常態聯動機制,并運用多種有效監管手段,把保健品市場真正監管起來,做到讓廣大消費者購買方便、使用放心、維權安心。

“正本清源”,厘清保健食品與商家使用概念的區別

調查報告顯示,目前消費者對保健食品存在認知上的誤區。衛生部、國家食藥監局都曾先后都給保健食品制定過明確的法律概念。但實際情況是:法律概念上的保健食品和商家經常使用的概念存在嚴重“脫節”。保健食品、功能性食品、醫用營養品等產品讓消費者眼花繚亂。因此,建議有關部門能從“概念”入手,厘清國家批準的保健食品概念和商家使用概念的區別,為混亂的保健食品市場正本清源。

從嚴把關,加大保健食品生產和營銷領域監管力度

保健食品是要具備保健功能的。針對特定人群、具有調節機能及含有特定成份是保健食品有別于藥品或一般食品的三個重要標志。部分商家為避開準入門檻的嚴要求,忽視商品本身的品質,直接在營銷環節上夸大宣傳“功效”,導致大多數消費者“對保健食品的功效”期待過高。因此,建議監管部門從保健食品生產準入開始,在生產上對保健食品的功效成份及含量嚴格把關,適當引入第三方權威機構監測監控。

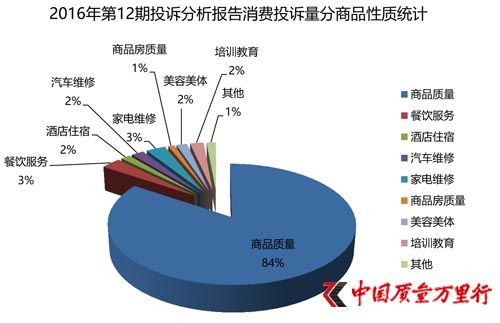

拓寬和縮短受理途徑和流程,減少消費者維權成本

調查顯示,發生消費爭議時,消保委是消費者首選的投訴處理渠道。但是消保委作為調解職能的社會組織,職能有限,也無相應專業鑒定資質,在處理復雜的保健消費爭議時“力不從心”。建議拓寬消費維權的受理渠道,方便消費者向有關行政部門進行申訴、舉報。

制定行業標準,加大市場監管

雖日益受到眾多商家的吹捧和消費者的青睞,但是目前保健用品尚無國家統一的標準和法規。建議在國家標準出臺之前,行業協會從制定行業標準入手,通過制定行業標準促使企業自律,逐步規范企業行為。保健用品的企業標準除引導企業生產“安全性”的產品外,還應重點關注產品保健的“功效性”,以有別于一般的生活用品。通過對企業的規范和行業的自律為國家有關部門提供可行的管理辦法。