焦點四:人數為何有差距?

【回應】三原因造成相差較大,去年53億元投入打工子弟受教育

數據顯示,朝陽、海淀、大興三個區待分流與實到校人數差距大,尤其是海淀區兩數相差1300多人,原因何在?

針對記者的疑問,9月1日上午,海淀區教委有關負責人解釋說:一是待分流人數是根據各校提供的數據匯總的,其中包含了畢業班和學前班的學生數;二是外來務工人員流動性較大,可能有一部分隨遷子女暑期隨父母轉到其他區縣或其他仍在開辦的自辦校就讀,目前海淀區還有16所自辦校;三是不排除有一小部分隨遷子女根據家庭和自身情況返回原籍就讀。

目前,海淀區所有登記在冊的分流學生,已按照“相對就近入學”的原則全部安置到位。這位負責人強調,對于部分遲到的學生,開學后可以通過入學“綠色通道”,隨到隨入學。

線聯平告訴記者,近年來,北京市外來務工人員隨遷子女數量急劇增加,從本世紀初的8萬余人增加到目前的43萬余人,其中70%在公辦學校就讀。北京市堅持以屬地區縣負責為主、以公辦學校為主接收,積極做好隨遷子女義務教育工作。據不完全統計,僅2010年,市、區兩級財政投入約53.7億元,解決來京務工人員子女接受義務教育問題。

最近,北京市委、市政府召開專題會議,對做好下一階段工作提出明確要求:一是區縣分管領導要將責任明確到人,確保不讓一個就讀的學生失學;二是區縣教委要深入鄉鎮,共同保障分流安置方案落實;三是工作要細致周全,就近安置原則距離不超過3公里;四是市區、區縣各部門與鄉鎮要建立信息互通機制,提高做好溝通工作;五是考慮并研究在部分區縣特定區域,統一建設一批臨時學校,保障來京務工人員隨遷子女入學。

焦點五:如何方便學生入學?

【回應】開辟“綠色通道”,允許“二次調劑”

針對陸續停辦的19所外來務工人員自辦學校在讀學生的安置分流工作,北京市教委要求各區縣要堅持“三先三后”原則,即:先拆民居,后拆學校;先對安置分流方案論證可行,后組織具體實施;先分流安置,后拆校舍。

據了解,朝陽、海淀、大興區積極制定安置分流方案,建立綠色通道,按照“就近、就便”原則安置學生。朝陽區明確提出,如距離稍遠或因家庭情況對分流有特殊要求的,可進行“二次調劑”。目前,三個區共準備了約1.1萬個安置學位。其中,朝陽區提供分流學位4700余個,海淀區提供3200余個,大興區提供3000余個,分流安置的學位數量相對充足。

北京市朝陽區是外來務工人員主要集聚區之一。朝陽區教委副主任劉麗彬告訴記者,朝陽區主要采取三種方式分流:一是挖潛周邊公辦校資源,確保符合借讀條件的小學學生和全部初中生進入周邊公辦學校;二是整合地區教育資源,騰退6所公辦學校校舍接收分流學生,此舉可提供3000多個學位;三是對已有委托辦學校博雅小學和星河雙語學校金盞校區進行改擴建,擴充學位1000多個。

“通過以上途徑,朝陽區準備出4700多個學位,可全部接納9所自辦校的4500多名分流學生”,劉麗彬說。

家長老師怎么說(鏈接)

位于將臺鄉駝房營的安民學校東八間房校區,是北京市朝陽區專門用于接收周邊擬關停的三所自辦校分流學生的一所“委辦校”。該校由原酒仙橋中心小學東八間房分校原址改建而成。

8月20日下午,記者在這里碰見一位正在為孩子申請“二次調劑”的學生家長代巧英。

據介紹,上學期末,她接到東壩實驗學校將停辦的通知,根據區教委提供的可選學校,當時為孩子報了安民學校單店校區。后來發現東八間房校區離自己上班的地方更近,就想把孩子換到這里來上學。

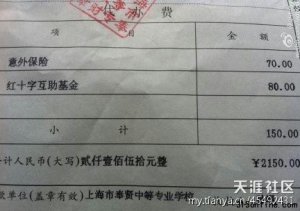

“這才像個學校!”代巧英在這個由6排平房、18個標準教室構成的校園轉了好幾圈,她注意到學校還有一個標準化的塑膠操場。“學校條件比孩子原來的學校強多啦,”代巧英感慨地說:“原來每學期學費800元,現在只要350塊錢,對于我們這些打工的,真是太合適了!”

“無論是校舍、操場,還是教師素質,政府委托辦學的正規民辦學校確實比原來的要強很多。”新上任的安民學校東八間房校區執行校長張雪告訴記者。上學期,她還是私立東北亞學校常務校長。因為校舍存在安全隱患,東北亞學校被朝陽區教委列入停辦名單。

租用舊廠房辦起來的東北亞學校,離東八間房校區走路不到10分鐘。簡陋的教室里,密密麻麻地排著課桌,光線很暗。學校沒有操場,一個籃球架孤零零地矗立在樓間過道盡頭,廚房就在球架的背后,“一不小心,或許球能扔進鍋里。”

已在打工子弟學校干了7年的張雪認為,“前些年,打工子弟學校作為城鄉基礎教育的補充,為政府分擔了后顧之憂。但隨著社會發展,當教育主管部門有能力進行規范管理時,打工子弟學校的舉辦者也應該順應潮流。”