六人舉報組成員之一陳永江,現為西安交大退休教授。

被撤銷科技進步獎的李連生,不愿接受采訪。

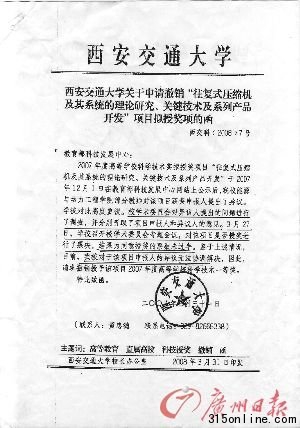

西安交大對撤銷李連生獎項的申請函。

6名老教授,歲數加在一起超過400歲,最大的今年已83歲。他們硬是憑著自己的一股“牛勁”,把一名在校內叱咤風云的“長江學者”拉下了馬——不為別的,就因為跟學術造假“過不去”。

科技部網站近日發布消息稱,因嚴重抄襲和經濟效益數據不實,撤銷西安交通大學教授李連生“渦旋壓縮機設計制造關鍵技術研究及系列產品開發”項目所獲的2005年國家科學技術進步獎二等獎,收回獎勵證書,追回獎金。這是我國首次因為學術造假撤銷國家科學技術進步獎。

實際上,早在3年前,李連生的這一獲獎項目已遭到該校6名教授實名舉報。“這是一場遲到的勝利。今后再也不用提心吊膽,夾著尾巴做人了。”得知該消息后,“舉報六人組”成員、今年已經83歲的西安交通大學退休副教授陳永江激動得淚流滿面。

造假者被查處固然可喜,但其折射的中國學術界痼疾卻讓人憂慮。一個靠著連年虧損企業得出“經濟效益”的項目緣何能夠層層過關,最終得到國家級獎項?核實一個獎項的真假為何需要長達3年時間?究竟靠什么才能捍衛學術凈土?

文/本報記者肖歡歡

陳永江年逾八旬,但性如姜桂,老而彌辣。回憶舉報之路,老人記憶猶新。

艱難舉報

校方有領導勸告退出

2007年12月2日,退休在家的他收聽廣播,聽到西安交大能動學院教授李連生申報的教育部科技進步一等獎正在進行公示,項目是“往復式壓縮機理論及其系統的理論研究、關鍵技術及系列產品開發”。“李連生根本沒學過這個啊”,他的第一感覺是“其中有鬼”。

隨后,陳永江和郁永章、楊紹侃、馮全科、屈宗長等6人碰頭,他們都是我國壓縮機研究領域的資深專家,當時其中4人已退休,馮全科和屈宗長在職。

6人從此踏上漫漫的舉報路。誰也沒想到,這一走就是3年。

他們從學校科研處獲得了該獎項的申報材料后,發現問題不少。“如把上海壓縮機廠1965年的大型機身整體鑄造技術,說成是他開發的;沈陽氣體壓縮機廠研究者申報的‘4M50型壓縮機研制’項目在1998年就已獲得國家科技進步三等獎,卻被說成其研究成果。”

2008年1月2日,幾位教授向校方遞交了書面舉報材料,卻石沉大海。2008年2月底,苦盼回復的6人接到通知,校方將與他們交換意見。2月26日,分管科研的副校長、校學術委員會副主任和科研處副處長前來商談。

會談最終卻不歡而散。陳永江回憶說,校方有領導當時傳達了幾個意思:一是當前高校弄虛作假成風,這件事要是被捅出去,不僅西安交大丟臉,整個中國學術界都會丟臉;二是西安交大地處西部,科技排名在全國能排到16名,很不容易,不要因為內訌壞了招牌;三是學術之爭,校方希望能從中調停。

“當時說,如果你們愿意退出,馬上舉手,回頭說明也行,還為時未晚。如果是為了錢,我們可以轉達李連生,讓他把教育部一等獎勻給你們一些。”

“我覺得這對我們是一種羞辱。”陳永江說。

2008年3月17日,6位教授聯名遞交第一封公開舉報信。幾天后,他們接到通知,由校學術委員會委員投票決定是否取消李連生的獎項。3月27日,會議在學校行政樓舉行。陳永江說:“我后來了解到,20個委員,9票棄權,6票支持舉報者,5票支持李連生。” 隨后,校方致函教育部,申請撤銷授獎,但理由并非該項目造假,而是“因部分教師對申報人提出了異議”。

對此,陳永江和郁永章等人很不滿。“校方與其說是撤獎,不如說是在保獎。將剽竊別人學術成果的學術不端行為,輕描淡寫地說成有人提出異議。”

2008年3月底,6人的舉報信卻突然出現在“打假斗士”方舟子主辦的“新語絲”網站上。

驚人內幕

一經使用企業連年虧損

事情遠沒有結束。這個造假獎項讓6人不免猜疑李連生之前的獎項。他們順藤摸瓜調查發現,早在2003年和2005年,李連生所獲陜西省科技進步一等獎和國家科技進步二等獎也存在造假嫌疑。2008年7月13日,“六人小組”向學校呈遞第二封舉報信,將矛頭指向李連生所獲的這兩個重量級獎項。

2003年,李連生憑借《渦旋壓縮機設計、制造關鍵技術研究及系列產品開發》項目,獲“陜西省科技進步一等獎”。在推薦書中,應用證明一欄注明:“2001年度新增產值(產量)599萬元,2002年度新增產值(產量)1250萬元,2003年度新增產值(產量)4092萬元。” 李連生獲得該獎的經濟效益證明來自泰德公司。

據陳永江介紹,泰德公司是1998年由陜西省計委立項成立的企業,2001年正式投產。其中,時任流體機械及壓縮機國家工程研究中心正副主任的束鵬程和李連生兩人的技術成果作價400萬元入股,該公司股東還包括陜西省高科技產業開發投資公司、陜西華山化工集團、陜西三金科工貿有限責任公司,四家股東共出資2800萬元。

陳永江表示,李連生的渦輪壓縮機技術在投入使用后并未取得明顯的經濟效益,相反給企業帶來巨額虧損。2001年,泰德公司虧損148萬元;2002年虧損307.28萬元;2003年虧損384萬元;2004年由于經營不善,被迫停產。是年,相關部門又注資1700萬元。這樣,泰德公司累計投入的資金達到4500萬元。然而,追注資金并未能改變頹勢,陷入困境的泰德公司2005年被轉讓給一家私營企業。

陳永江分析說,李連生當時急需找一家企業來作為自己技術的用武之地,因此吹得天花亂墜,而相關部門也看中了李連生和束鵬程頭頂的光環,才牽頭成立了一家企業作為“試驗田”。

“過關”玄機

鑒定走過場,效益沒人查

“我真是氣暈了。李連生的技術明明沒有給企業帶來任何經濟效益,反令企業嚴重虧損,導致國有資產流失。但就是這一年卻以此獲得國家科學技術進步獎二等獎。這真是個天大的笑話。”

能得知企業的經濟效益狀況,則有幾分“運氣”成分。陳永江說,在6名老教授中,73歲的楊紹侃曾任陜西省科委(現為科技廳)副主任,因此跟相關部門比較熟。在其幫助下,3人的委托律師在工商部門取得了一份資產評估報告書,李連生的謊言因此被揭穿。

李連生的碩士、博士生導師郁永章對其技術在實踐中屢屢“碰壁”一點也不奇怪。“我當教授時就嘗試過了,證明是有缺陷的。曾有三家企業與我們合作,但都沒有成功。因為它需要較多潤滑油,這樣會影響冷卻和傳熱,電耗就會大,經濟效益自然受影響。”

一項倉促上馬的技術,緣何能一路暢通,順利斬獲兩個獎項?郁永章表示,當時李連生請來的兩名院士跟他比較熟,“專家鑒定基本上是走過場,再加上當時公司效益情況并未對外披露,也沒有人去調查。所以就一路綠燈了。”

看到相關部門對李連生的處理“不痛不癢”,2009年3月9日,陳永江在科學網開博客,陸續將舉報材料在網上發布。短短1個月內,點擊率便超過7萬次。雙方矛盾公開化。該年5月,李連生和束鵬程將陳永江、郁永章和楊紹侃訴至西安碑林區法院,稱他們污蔑原告“剽竊”和侵犯原告名譽權。

7月21日開庭,三位白發蒼蒼的老人站在了被告席上。耐人尋味的是他們之間的關系——李連生是西安交大教授、博導,是3位被告的后輩。用陳永江的話說,李連生是他的“孫子輩”——他是李連生的老師郁永章的老師。

3個多月后,李、束二人主動撤訴。陳永江說,這是因為他們掌握了李連生謊報泰德公司經濟效益的證據。

階段性勝利

舉報人嫌處罰太輕

2010年3月20日,中央電視臺“焦點訪談”欄目報道了6位教授實名舉報李連生造假一事,激起強烈反響。次日,校方認定李連生存在嚴重學術不端行為,并決定取消其教授職務,解除教師聘用合同,教育部亦作出撤銷李連生“長江學者”稱號、追回獎金的決定。

2011年2月10日,有媒體披露科技部發文撤銷李連生、束鵬程等人的國家科技進步二等獎,這是中國首次因學術造假撤銷國家科學技術進步獎獲獎項目。至此,6人長達3年的漫漫舉報路終于畫上圓滿的句號。郁永章認為,這顯示了國家對打擊學術造假的決心。

但對于這樣的處理結果,老教授們不是很滿意,只能算“階段性勝利”。陳永江說:“李連生利用獎項獲得很多利益,一大串頭銜都與此有關。只是收回證書和獎金就完了嗎?這相當于小偷偷了別人的東西,光讓他把東西還回來就行了嗎?”

他們表示,相對于這些年所遭受的威脅和壓力,處理明顯畸輕。郁永章和楊紹侃均表示,李連生和束鵬程曾多次威脅他們,而最大的壓力則來自校方,有領導曾多次警告他們“不要在外面亂說,把學校搞臭了對你們誰都不好。”

“其實舉報他能得到什么好處?什么也沒有,還搭上律師費1萬元。所以有人可能覺得我們很傻。”郁永章說。

“李連生是否涉嫌詐騙?不僅要撤銷行政職務,而且要沒收違法所得,追究其刑事責任。”陳永江說。

利益共同體

是誰在縱容學術造假?

“同時,只處理李連生一個人明顯不公正,從這個角度上說,事情的處理不是很完滿。”郁永章說:“一個剛畢業博士的能量能有多大,我們都很清楚。如果沒有束鵬程支持,李連生從哪里找到課題,從哪里能找到合作的單子?”

據郁永章介紹,李連生1995年獲得博士學位,1998年破格晉升教授,1999年被聘為博士生導師。“直接從講師被提升為教授,跨越了副教授環節,如無束鵬程的舉薦,不會這么順利。”他認為,舉報長達3年才解決,根本原因是校方有領導袒護李連生的造假行為。

“只要拿到國家級獎項,就能申請國家課題,獲得相應經費晉升職稱,這種體制也縱容了學術造假。”陳永江說。

而西安交大黨委宣傳部在回復本報記者時,否認存在縱容李連生造假的問題。該校新聞中心主任申丹表示,此次李連生造假事件被舉報,正是因為該校實施“各類報獎項目必須經過校內公示”制度的結果。而且2007年接舉報后,學校經過認真調查即向教育部申請撤銷該項目的評獎,并著手開始深入調查。在經過了雙方一段時間的訴訟程序后,學校本著客觀認真負責的態度于2009年做出了處理決定。

對于李連生被撤銷獎項,校方近日發布公告稱,這是全體師生和廣大教育科技工作者所期待的一項重要決定。2010年3月,學校舉一反三,在全校開展了學術道德教育和學風建設活動。

記者隨后致電李連生,其電話一直無人接聽。

事后反思

學術腐敗是怎么滋生的?

回顧長達3年多的舉報經歷,幾名年已古稀的老教授都慨嘆“不輕松”。郁永章說,李連生成為中國第一個被取消國家科學技術進步獎的學者,既有偶然性,也有必然性,但他肯定不是唯一一個,如果高校的學術體制問題不改革,肯定還會誕生下一個李連生。

“我們現在高校,學術和行政不分家。學術帶頭人肯定有行政職務,某個教授發了兩篇論文,就給他弄個副處長或科長當當,但最終是害了這個人。又要當官,又要搞業務,兩者不可能都搞好。有了行政權力,監督又不充分,肯定胡來。你可以去調查調查,現在高校里的這些獎,那些不是‘雙肩挑’的人得的,他既掌握資源的分配,又在業務領域充當了‘帶頭大哥’,他不得獎誰得獎?所以現在國內不少高校在改革,把學術和行政分開,就是為了避免學術霸權和行政權力的媾和。”

郁永章還指出,當前一些學校的學術調查委員會并沒有發揮到監督、調查學者學術腐敗的作用,某種程度上反而成了學術腐敗的保護傘。“大家都是這個圈子里的人,不少成員就是由學校的學術帶頭人和教授、專家組成的,一旦出了問題,就成了自己監督自己。”

“打假斗士”方舟子則表示,盡管總體上看來此次對李連生的處理較輕,但相對于之前對于學術造假的處理,已經是一個很大進步了。國外因為學術造假而受到刑事處罰早就不是先例了。如果學術造假涉及金額較大,應該受到刑事處罰。只有加大造假成本,才能對學術造假形成震懾。