京海車管所內,辦理執行送達手續期間,馬文靜和殷偉明在交談。

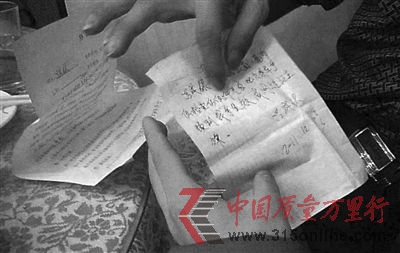

中介老姚向記者展示4S店人員給他的協議和欠條。

中介和縣法院人員制造“虛假訴訟”

《北京市小客車數量調控暫行規定》要求搖號,而該規定的《實施細則》寫明,“因法院判決、裁定及個人因婚姻、繼承發生財產轉移的已注冊登記的小客車不適用本細則,有關機關依法辦理相關手續”。

“不管哪里的法院,不管法院大小,判決都有法律效用。”老姚說,他跟河北的一些法院關系很熟,能將手中一對對“買車人”和“賣車人”,從原本不認識的關系變成債務關系,最終裁定成以車抵債。每次老姚只需將一對對的“買賣”雙方身份證等證件放在一個公文袋里,送到法院人員手里,“其他就不用管了。”

老姚說,法院收到這些材料后,從聘請代理人,到調解過程,再到判決,會把全部程序都做好。

12月12日下午,老姚向記者展示了一批出自法院的文件。他說,每單生意法院出的民事調解書、民事裁定書和協助執行通知書都有一式三份。法院留一份,一份交給車管所,老姚留一份。“我留一份是為統一口徑。”老姚說,他拿一份是為日后通知文件上訴訟的雙方當事人,將具體內容告知對方,防止萬一出事。

記者看到,這些文件都蓋有河北永清縣人民法院的公章,每份文件包括民事調解書、民事裁決書和協助執行通知書各一張,還蓋有“本件與原本核對無異”內容的方形公章。

每份民事裁決書,除原被告信息,車輛信息不同,案件內容大致相同,均為原被告雙方發生一萬元左右的債務糾紛、經濟糾紛或是借貸問題,被告需要將北京牌照轎車拿來抵債。每份裁決書上,原被告中都有一人,或現住在永清,或在當地有關系。

這些民事裁決書上,審判員、書記員都為馬文靜和殷偉明。

記者隨機抽出一份,原告為賈某某、被告為張某某的民事裁決書。

12月17日,記者聯系到兩人,他們證實互不認識對方,更沒有任何債務糾紛,對打官司的事情更是疑惑不解,“根本不認識,打什么官司”。

籍貫哈爾濱的賈某某說,的確托北京一家4S店辦理牌照,至今還沒辦下來。記者反復向籍貫山東的張某某確定是否欠賈某某錢,“我根本就不認識。”張某某有些煩躁地喊起來。

中介抱怨法院人員“不見錢不辦事”

12月14日上午,老姚通知記者,法官將去京海車管所,給他的三單生意辦理執行送達手續。

當日下午5時許,記者趕到西北六環外的京海車管所。老姚繞著停車場尋找,沒有看到法院的車,就給接頭人周(音)某打電話。

老姚越說越生氣,嗓門也大起來。“我昨日送去了兩萬,剩下的三四萬有人正在工行給你打過去,不是說好了今天辦嗎?”

隨后,老姚電話詢問手下匯款情況,得知對方仍在窗口前排隊。“這幫人真是不見錢不辦事,真不是東西!”老姚罵著,他說這三對本來晚上就要送到4S店。

5時30分許,確認匯款成功,老姚再次聯系接頭人周某,讓他查詢是否款已到賬。

半個小時后,周某回電稱已經拿到錢款,將立即和法院方面商量,明天再派人來。

老姚透露,為防止風險,跟他相熟的法院相關負責人不露面,業務的事交給手下,收錢的事派其親信處理,匯款也是直接匯到親信的賬戶,“總之不想留下任何證據。”

“每一筆生意給法院人員2萬元”。老姚說,這種買賣每個法院每周最多做5個,多了容易有麻煩。如果生意比較集中,他還會通過關系找其他法院辦理。